5.本射中の修正要領(1) 目標を捕捉して本射に移行後夾叉しなかった場合

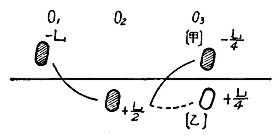

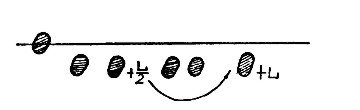

(甲) の場合はO2弾とO3弾とで捕捉。 その濶度は L/2、即ち捕捉濶度の半量です。 (乙) の場合はO1弾とO3弾とで捕捉。 その濶度は L−L/2 = L/2 です。 したがって、何れの場合も L/2 の濶度で捕捉していますので、修正量はどちらの場合でもその濶度の半量、即ち捕捉濶度の1/4 (L/4) となります。 (2) 更に夾叉しなかった場合

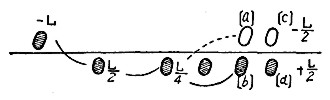

上の図で、(a) 又は (b) は L/4 の濶度の修正を行った結果ですから、一見 L/8 の修正が適当であるように思われますが、この様な小さな濶度で修正を行っても目標存在公算は却って低いものとなります。 このため、L/8 程度の修正を行っても行わなくても、有効弾着を得る公算にはほとんど変化がありません。 したがって、このような場合は修正を1弾見合わせ、次の弾着を待って判断するべきとされていました。 次の弾着である (c) 又は (d) のように更に同方位弾が続いた場合には、目標位置は測距中心より相当離れているものと推定することができます。 目標位置からの測距中心の離れ具合によって2回の連続同方位の偏弾が生ずる公算は、次の表のようになります。

これにより、測距中心が目標より 2・r 以内の範囲にあれば、2回連続して同一方位の偏位弾が生起する公算は僅か (約1/3) ですから、その反対に 2・r 以上離隔しているものと推定して、差し当たり捕捉濶度の半量の修正を行うのが適当であると言うことになります。 (3) 夾叉弾から偏弾に変わった場合 この場合は直ちに修正を行わないで1弾待ち、次の弾着を見て、もし同一方位の偏弾が生じた場合に捕捉濶度の半量 (L/2) の修正を行います。

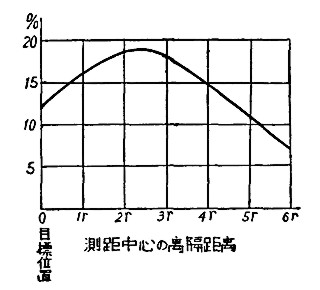

ここで、この夾叉弾から偏弾に変わった原因としては、次のものが考えられます。 1. 測距中心が目標よりある程度離隔しているが、たまたま測距散布と射心移動との関係から夾叉弾が得られ、その次以降で測距中心の離隔のために偏弾が続いたとする場合。 2. 測距中心誤差が変化して、夾叉弾の時とその後の偏弾との時とでは測距中心と目標との離隔の程度が異なっているとする場合。 3. 対勢が急変したため、弾道修正量と経過費消時に対する対変距修正量が変化し、その変化量が見かけ上の測距中心誤差としてみる場合。 4. 以上の各原因が混合している場合。 この内、2番目の測距中心誤差の変化は突然変異的なものであって、その量は統計的にも不明であり、また仮に統計的数値が判ったとしても適当な対策がないものであるので、一応除外するものとします。 また、3番目の対勢の急変の場合は、その量は特に大きいわけではなく、かつ1番目の場合の対策に一括し得るので、これも除外するものとします。 以上のことから、結局1番目の原因についての対策を考えれば良いことになり、この場合、測距中心が目標と離隔している量の最確値を求め、その最確値に対して適当な修正量を決定すれば良いことになります。 これについては、測距中心誤差の目標からの離隔量に対する 「夾叉−全遠」 の生起公算及び 「夾叉−全遠−全遠」 の生起公算を比較することで求めることができます。 (全遠の代わりに全近でも同じです。) その例として、下図は弾数 5の場合の 「夾叉−全遠」 の生起公算です。 (ただし、測距散布公誤と射心移動公誤の合併公誤は戦闘公誤の 2倍であるとします。)

この図より、生起公算は測距中心が目標より 2.35・r 離れた時に最大となり、最確値と見なすことができます。 また、測距散布公誤と射心移動公誤の合併公誤、即ち射心散布公誤が戦闘公誤の 1.5倍の時、弾数 3の場合は次の様になります。

同様に各種状態における最確値 (単位は戦闘公誤 r) を求めてみると次の様になります。 ( ( ) 内は昭和初期の海軍砲術学校史料によるもの。)

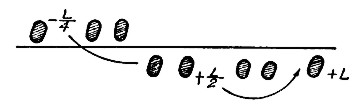

これによると、第1回目の偏弾に対しても相当の修正を要するように見えますが、逆に、測距中心が目標と一致している場合でも相当 (30%前後) の全遠 (近) 公算があることから、第1回目の偏弾で直ちに修正を行うことは過早であると言えます。 そして、次弾でも同方位弾である場合は、測距中心が目標から相当の離隔があると考え、3・r 〜 4・r、即ち捕捉濶度の半量 (L/2) 程度の修正が必要となります。 (4) 更に同方位弾が続く場合 この場合は、先に除外するとした測距中心誤差の突然変異が生じ、しかもその量が相当大きいものと考えられます。 したがって、捕捉濶度 (L) の修正を行い、新しく射撃をやり直すつもりで対処する必要があります。

ただし、途中で誤観測を行ってしまった場合にも、見かけ上同様な経過となって現れることがありますので、注意が必要です。 (5) それでもなお同方位弾が続く場合 この様な例は測距中心誤差の変化が著しく大きい場合以外には生起しないはずです。 したがって、測距儀そのものが不良となったと考えられますので、他の測距儀に替えるか、それでなければ測距射法の実施をあきらめ、変距射法又は全量射法に変換する必要があります。 (6) 打消修正 測距射法における打消修正では、変距射法でのように変距誤測に対する措置は不要ですので、その前の修正時の修正量と同量で問題ありません。 (7) その他の留意事項 同一照尺 (測距離に加える修正量が同量のまま、という意味) で反方位弾が交互に生起するような場合とか、夾叉と反方位弾が適宜生ずるような場合には、照尺は概ね適正ですので修正を行う必要はありません。 また、夾叉と同一方位弾とが交互に生起するような場合には、測距中心誤差が多少偏弾の方向に残っていると見ることができますので、100〜200 の修正を行っても差し支えありませんが、これはあくまでも目標を確実に捕らえたあとでのことですので、それ以前の段階では 100 の修正などは行わないものとされていました。 最終更新 : 01/Jun/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||