|

|

||||||||||||

筒発について |

| 「筒発」 とは |

| 砲弾の不良 |

| 信管の不良・誤作動 |

| 高温砲 |

| 操作ミスなどの人的要因 |

| 砲身毀損と筒発との関係 |

| 『別宮暖朗本』 の検証 |

前項の 『連装砲塔の発射法』 の最後のところで 「筒発」 のことが出ましたので、これについて説明します。

(注) : 「筒発」 「筒中」 の 「筒」 は 「月」 偏に 「唐」 と書くのが正しい字ですが、例によって常用フォントにありませんので、総て 「筒」 の字で代用しています。

皆さんご存じのとおり 「筒発」 といいますのは、砲弾を砲に装填した時から発砲して砲口を辞する迄の間で、即ち筒中において破裂する現象のことです。 筒発は、「早発」 「腔発」 とも言う場合もありますが、 後者は旧海軍・海自では使いません。

因みに、正確に言いますと 「早発 = 筒発」 ではありません。 筒発は筒中のみでの現象であり、早発は筒外でのことも含むからです。 そして、早発は特に信管の誤作動のことを示す場合が多いです。

「筒発」 の原因には色々ありますが、大きく分けると次の4つになります。

(1) 砲弾の不良

(2) 信管の不良・誤作動

(3) 高温砲

(4) 操作ミスなどの人的要因

以下それぞれの原因について簡単に説明します。

弾体の材質や製造法に問題があり、例えばクラックなどがある場合に、発射時にそこから裂ける、あるいはそこから侵入した高温高圧の燃焼ガスにより炸薬に火が付く、などが起こりえます。 また、弾底の底螺の製造不良や設計不良がありますと、弾体との隙間から燃焼ガスが侵入することも考えられます。

特に黄海海戦においては、12吋砲の筒発と疑われる事象発生時には総て 「徹甲榴弾」 を使用していたことから、この弾種の不良が疑われました。

このことから、海軍大臣の訓令をもって、12吋砲及び8吋砲について明治37年8月23日には 「1号徹甲榴弾」、そして更に8月30日には 「2号徹甲榴弾」 についても “やむを得ざる時にのみ” に限られ、 専ら 「鍛鋼榴弾」 を使用することとされました。

当初、艦政本部ではこの徹甲榴弾の弾体の材質であるクローム鋼の特性から、この後で説明する 「高温砲」 との関係を次のように疑ったのです。

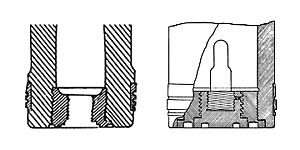

がしかし、その後の試験の結果クローム鋼自体には問題がないとされ、製造不良以外の残された問題である弾底の構造そのものの安全対策を施すこととします。 そして、翌38年1月以降、弾底を 「複底螺」 式に改造したものが供給され、これに限り使用することとなりました。

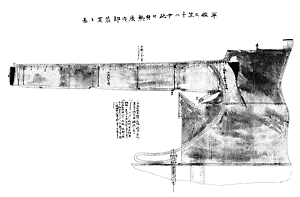

下の左図が従来のもので、底螺に信管をねじ込む方式です。 そして右図が改良された複底螺方式で、信管を先端に取り付けた内側の底螺を外側の底螺にねじ込む方法となりました。

( 当サイト所蔵の海軍兵学校 『砲術教科書』 より )

確かに、12吋砲及び8吋砲のみならず、日露戦争期間中に発生したその他の砲種での筒発 (その疑いも含む) に関する報告によると 「徹甲榴弾」 を使用した場合の例が多く見られますし、また陸上弾庫などでの検査の際にこれの不良弾が見つかった例も報告されています。

しかしながら、筒発と考えられる事象の中には 「鍛鋼榴弾」 の例もありますので、砲弾の不良という要因はこの徹甲榴弾に限ったことではありません。

砲弾の不良という問題は、総ての砲種、総ての弾種についてこの可能性が潜在することになるわけで、したがって当然ながら現在の砲熕武器においてもこの筒発の危険性が完全に “0” になったわけではないということです。

信管の材質や製造法に問題がある、あるいは設計そのもの、特に安全機構が不十分な場合には、誤作動を起こす可能性があります。

これは、砲身内に敵弾の断片が入り込んだり前弾の導環片などが存在するとそれを咬んで砲弾が急減速を起す場合や、外的な大衝撃 (例えば敵弾の命中などによる) によって、信管が誤作動することが考えられます。

あるいは、砲の総発射弾数が多くなり砲身の旋条 (ライフル)、特にその起端部が摩耗してきますと、発射時に砲弾の導環が旋条に完全に食い込むまでに距離が生じて、この食い込み時に砲弾に衝撃を与えるようになることから、 これが信管誤作動の原因の一つになると考えられました。

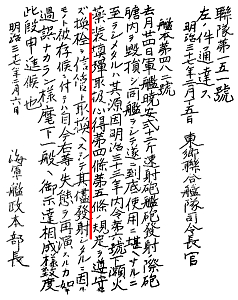

日露戦争時、当時の旧海軍の主力信管であった 「伊集院信管」 について、これの誤作動が疑われたました。 一つには、この信管は開戦前から製造不良のものがかなりあることが言われており、明治37年1月には 聯隊機密をもって各艦において不良が疑われる場合には直ちに返納・交換することが指示されています。

そしてこの不良のことは中央でも認識しており、日露開戦に備えて取り敢えずの改善を呉海軍工廠で施し、37年2月以降逐次この改良が施されたものが艦隊に供給されたのです。

それでも結局は、この信管は元々の設計そのものに早発防止のための安全機構が不十分であったことから、日露戦争直後の明治39年6月にはこれが改良された 「新式伊集院信管第一号」 が採用となり、製造されてそれまでのものと逐次交換されました。

これらのこともあって、旧海軍では昭和初期頃まで、日露戦争時に多発した筒発の多くはこの伊集院信管が原因であると考えられていたのです。

砲を連続して発射すると、当然のことながら砲身が高温となります。 そしてこの高温によって砲弾や装薬中の火薬類が発火する可能性が出てきます。 この状態を 「高温砲」 といいます。

この場合、普通は先に装薬が発火して砲弾は発射されてしまいますが、状況によっては砲弾内の炸薬、あるいは信管などが起爆してしまう可能性が全く無いとは言い切れないものがあります。

砲に余り詳しくない方々には、この高温砲が原因で砲弾が破裂して筒発となる、というと最も判りやすい様で、結構これを挙げている記事が見られます。 『別宮暖朗本』 などはまさにその典型です。

しかしながら、実際に日露戦争当時でも、筒発 (と疑われるものも含む) の状況を詳細に観てみれば、この高温砲が原因として考えられるものはまずありません。

また、太平洋戦争におけるスラバヤ沖海戦やアッツ沖海戦での長時間の砲戦を考えていただいても、この高温砲による筒発というのがそれ程簡単に生起するものではない、ということがお判りいただけるでしょう。

もちろん、日露戦争当時においては、この高温砲と筒発の関係、あるいは高温砲によって引き起こされるその他の筒発原因との関係はよく判っていませんでした。 このため、この高温砲も筒発発生の一原因と考えられていましたので、特に黄海海戦での教訓から、日本海海戦までに各艦ごとこの砲身冷却については様々な工夫・努力がなされました。

例えば、「三笠」 では下図のように主砲用のキャンバス製の特製冷却装置を考案し、射撃中はその中を海水を通すことによって砲身温度を下げるようにしています。 丁度、現在のオットーメララの76ミリ砲の様な具合にです。

更にこれに加えて、1〜2弾発射する毎に砲尾から砲身内に真水を注入して冷却措置を講じていました。 これらによって、「三笠」の戦闘詳報では主砲は海戦中ほとんど素手で触れる程度の温度であったと されています。 しかし、それでも 「三笠」 の前部右砲は筒発を起こしたのです。 したがって、この時の筒発及びそれと疑われるものは、この 「高温砲」 が原因でないことは明らかでしょう。

例えば、日露戦争の頃の弾底信管式の砲弾の場合、弾庫に格納中は信管は装着されておらず、弾底の信管装着部には 「換栓」 という仮の栓が付けられており、戦闘前にこれを外して信管に換えることになっています。 ところがこれを入れ替えずにこの 「換栓」 のまま発射した例が実際にあります。 しかも、開戦直前の訓練時と、黄海海戦及び蔚山沖海戦の実戦時に。 簡易な仮栓ですからその結果がどうなったかは言わずもがなでしょう。

またその他に、底螺のねじ込みが不十分で、ガタがあったとされる例もありました。

以上が筒発の原因についての説明ですが、筒発が起きた場合、多くは砲身の切断、亀裂などに繋がります。 しかし、砲弾の炸薬が 「不完爆」 であった場合には、砲身切断までには至らず、砲弾の破片が砲口から 放出されるだけの様な場合も多くあります。

砲身毀損の状態は、それこそ多種多様です。 そしてほとんどの場合、個々の筒発の原因は不明、あるいは解明不能であることです。 つまり同じ状況を再現できませんので、検証することが不可能であり、状況から “推定” するしかありません。 したがってその対策は、結局は疑われる原因を一つ一つ潰していくしかないわけです。 これも筒発に関する重要な問題になります。

ここで注意していただきたいのは、砲身毀損の総てが 「筒発」 が原因であるわけではない、ということです。

即ち、砲身自体の材質・製造不良、命数超過、あるいは設計ミスなどにより、砲身が装薬によるガス圧に耐えられなかった場合や、あるいは外的要因、例えば敵弾の命中などによる場合も、砲身の毀損を生じる ことになります。

これらの砲身毀損の外見は筒発の場合と非常に良く似ている例が多く、その為もあってこの現象も一般的には 「筒発」 として言い含められていることもあります。 そしてまたこれが筒発の問題を一層複雑にしている一因にもなります。 が、正しくはこれは 「筒発」 ではありません。 「筒発」 はあくまでも砲弾が筒中で自爆した場合をいいます。

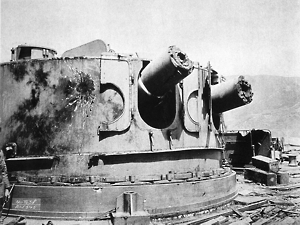

例えば日本海海戦時の 「日進」 の主砲の毀損事故です。 この写真での砲身の折損状況は 「筒発」 によるものであると考えられています。

|

|

しかし考えてみて下さい。 前部砲塔の左右両砲の全く同じ位置で切断していますし、しかも、後部砲塔左砲も残された内筒の切断位置からするとこれもほぼ全く同じ位置です。 このことは、上でご説明した筒発の原因からすると、4門中3門についてこのようなことが起こる可能性は限りなく “0” に近いことがお判りいただけると思います。

しかも、「日進」 の戦闘詳報にも書かれているとおり、前部右砲は午後2時40分、後部左砲は午後5時20分、そして前部左砲は午後7時00分の事です。 前部左右砲同時でも、ましてや3門同時に発生したものでもありませんし、また乗員はそれぞれの時に何れも砲に敵弾の命中があったと認識しています。

即ち、この 「日進」 の場合は、あるいは 筒発があったのかも 知れませんが、この砲身折損は明らかに それだけが原因では無い ことを示しています。 したがって、単に砲身毀損の写真をみて、単純に 「筒発」 (だけ) によるものと言うことは出来ないということです。

さて、これまでご説明してきたことに基づき、 『別宮暖朗本』 の記述を検証してみることにしましょう。

弾丸が砲身の中で爆発する現象。 第1次大戦直前に信管誤作動防止装置が発明されるまで、連続発射を行うと必ず発生した。 原因は複数あるが、多いケースは砲身が灼熱し、弾丸がそこを通過するとき信管が作動するものだ。 |

|

(黄海海戦第2期の)砲戦は東郷が同航戦からT字をきりおわり、やり過ごすまで1時間20分以上つづいた。 このような長期戦になると、12インチ砲は筒発を起こす。 (p201) (p209) |

|

弾丸がそこを通過するとき信管が作動してしまうのだ。 だが、第1次大戦の直前に信管誤作動防止装置が発明されるまで、砲身灼熱による筒発を防ぐ手段はなかった。 (p307−308) (p319) |

(注) : 青地 ( ) 内は管理人が追加

“必ず発生” するわけはなく、発生しない砲の方が多いことは言うまでもないことでしょう。 実際、黄海海戦でも日本海海戦でも筒発を起こさなかった砲の方が遥かに多いのですから。 しかも、もし高温砲が原因で筒発が “必ず発生” すると言うならば、筒発を起こさなかった大多数の砲のことは、どのようにこの著者は説明するのでしょうか? まあそこは “発生する率が高くなる” という意味なんだと、善意に解釈することにしましょう。

しかしそれはいいとしても、「信管誤作動防止装置」 なるものがどういものか全く説明されておらず意味不明ですし、それと “砲身の灼熱” と “信管の作動” とがどういう関係にあるのか全く説明されていません。

信管の一般的構造の概略をご存じの方はお判りのように、信管の早発防止という安全機構はこの著者の言う “砲身の灼熱” によるものとは全く関係がありません。 こんなことは常識の話しです。

例えば、『旧海軍の信管・火管一覧』 の中で旧海軍の典型的な着発信管である 「一三式信管」 について詳細に説明していますので、これをご覧いただけば一目瞭然かと。

この 『別宮暖朗本』 の著者は、信管のこんな基本的なことについてさえ “知らない、判らない、調べていない” で書いていることが明らかです。

そもそも 「弾丸がそこを通過するとき」 の “そこ” とはどこのことを指しているのでしょうか? 砲身で最も熱くなるのは薬室とそれに続く筒中 ですから、もしここのことを指すならば、筒発は尾栓が閉まる前の装填時に発生してしまう ことになります。

もしこの場所で筒発が生起したとする場合、その砲身の毀損状況は知られている筒発の実際事例とは全く異なるものになることは明らかでしょう。 しかも 「高温砲」 が筒発の原因となる可能性は極めて低いことは上に説明したとおりです。 したがって、この著者の言うことは全くの “ウソ” と言うことです。

|

普通、筒発は1門で起きる。 例外は、日本海海戦の初日午後5時過ぎ、日進の前部砲塔で起きた両門斉射時の同一タイミングでの筒発である。 (p308) (p319−320) |

この 「日進」 の例については既にご説明したとおりです。 普通の (これも変な言い方ですが) 筒発の原因だけでは考えられず、砲身不良も含めて複数の要因を考える必要がある、極めて特殊な ケースと言えます。 しかしながら、少なくとも この著者の言う “砲身の灼熱” ではあり得ない ことは、もうお判りいただけたと思います。

そして 「両門斉射時」 の 「同一タイミング」 など、一体どこに記録があるのでしょうか? 旧海軍はそんなことは一言も言っていません。 早い話が、「日進」 の戦闘詳報の確認 “すら” しないで自己の空想・妄想を書いただけという、実にいい加減な記述です。

もっともこの著者なら、旧海軍は筒発のことを秘密にしていたので 「日進」 の戦闘詳報には事実のゴマカシがある、と言い出しかねません。 実際に他の箇所ではそう言うことを平気で 主張していますので ・・・・ ( 『桜と錨の気ままなブログ』 の 「203地点ニ敵ノ第二艦隊見ユ (後編)」 をご参照下さい。)

『別宮暖朗本』 の記述の検証を続けます。

|

日露戦争で海軍首脳を一番悩ませたものは筒発だった。 黄海海戦でこれが多発した。(201ページ参照) |

|

実は、司馬遼太郎が書く、海戦における日本側がうけた残虐な場面の描写の大半は、筒発事故である。 「後部の主砲である12インチ砲に砲弾が命中し、1門を破損 した。 ・・・・ (後略) 」 ( 『坂の上の雲 (四) 』 55ページ ) これは黄海海戦における三笠の筒発事故であり、第2回戦で起きた。 (p306) (p317−318) |

「残虐な場面の描写の大半は、筒発事故である」 などと言っていますが、さて 『坂の上の雲』 において一体どこにそれが描写されて、一体どの文がそれに該当すると言うのでしょうか? もし皆さんで当該文庫本の (四) 巻や (八) 巻が手元にある方は、ペラペラとで結構ですから是非確認してみて下さい。

繰り返しますが、この著者が主張している筒発とは “砲身の灼熱” であり、かつこの後で出てくる “魔の28発目” のこと であり、「そうなんだ」 と断定して書いているもののことです。 この著者は筒発のそれ以外の原因については、説明どころか一言も触れてはいませんので。

この 「三笠」 の後部砲塔の例はもちろん、「敷島」 や 「日進」 の例も違います。 つまり この著者の言う筒発事例に該当するのは “一つもない” ということがお判りいただけるでしょう。

折角ですから、黄海海戦における 「三笠」 後部主砲塔の状況について、少し詳しく説明しておきましょう。

戦闘詳報にもあるとおり、明治37年8月10日の黄海海戦において、「三笠」 は旅順艦隊に対して午後1時15分に距離1万mで前部主砲をもって試射を行い砲戦を開始します。 午後1時46分、距離8千で6吋副砲も射撃開始。 続く1時47分には距離7千mとなりそれまでの緩射撃から並射撃に移行します。

そして、射撃開始からは鍛鋼榴弾を使用していましたが、2時45分以降は鍛鋼榴弾と徹甲榴弾を交互に打つこととしました。 (この徹甲榴弾は、先にご説明したとおり複底螺式に改良される以前の古い型式のものです。)

午後3時21分、敵艦隊との距離が開いたため射撃を中止します。 ここまでを射撃の第1期としており、1万〜7千mの遠距離砲戦です。 そして約2時間後の午後5時38分、距離7千3百mをもって再び射撃を開始し、午後6時34分には12听砲も射撃に加わります。 射距離はだんだん短くなり、午後6時45分には6千4百m、同57分には3千7百mとなり、午後7時頃からは敵艦隊を包囲した形での砲戦となります。

その後は再び距離が開き始め、午後8時2分、日没をもって射撃終了となります。 ここまでが第2期の射撃です。 射距離7千3百〜3千2百m (この海戦における 「三笠」 の最少射距離) で、この第2期はほぼ日露開戦前に旧海軍が予期した砲戦距離であったと言えます。 この砲戦の間、「三笠」 は旅順艦隊の5番艦を除く1〜6番艦に対して、適宜目標変換を行いながら射撃を継続しました。

そこで後部主砲塔ですが、第2期の射撃が開始された直後の午後5時56分、敵弾が砲塔前部に命中したことに起因して、右砲折損 (筒発を伴う)、左砲故障、砲塔の旋回・揚弾不能の被害を受けます。 ( 因みに、この時に後部主砲の砲台長として指揮していた伏見宮殿下が負傷されたことは有名な話しです。)

ところが、その後部右砲は午後2時30分頃から午後4時15分までの間、発火装置が故障してその修理のために射撃不能であったことから、発砲はしていません。 つまり、午後2時30分頃から第2期の砲戦が開始される午後5時38分まで、約3時間も、後部右砲は撃っていない のです。

したがって、筒中の冷却措置の実施も併せて、第2期砲戦開始までには砲身は充分冷めていましたので、午後5時56分の砲塔事故の原因がこの著者の言う “砲身の灼熱” によるものでないことは明らかです。

加えて、射撃時間がより長く、より多数の砲弾を撃った後部左砲や前部左右砲は筒発を起こしていません。 また、後部右砲は発火装置故障があったため、この第2期の砲戦開始から始めて徹甲榴弾を使い始めたことにも注意してください。 こんなことは 「三笠」 の戦闘詳報を確認すればキチンと書かれていることです。 この著者はこのことを一体どの様に説明するつもりなのでしょうか?

しかも、もし右砲が筒発 “だけ” によるものとすると、砲身切断によって厚い砲塔前盾の装甲が破壊することはあり得ません。 また、砲身切断位置からして左砲砲尾の故障に至ることも考えられません。 加えて、 敵弾の命中 “も”、当の砲塔員の証言などとも併せると実際にあったことと考えられます。

したがって、この後部右砲の事故は、 この著者が断定する “砲身の灼熱” 以外の 1つあるいは (多分) 複数の原因によると言えます。

以上のことから、司馬氏が 『坂の上の雲』 で描く艦上の戦闘シーンは、司馬氏が執筆時点で参考とすることができた当時の史料の状況を考えれば、決しておかしくはありません。 むしろ 小説 としては、正しく、リアルに描かれてると高く評価できます。

それに対して、豊富な一次史料が使える時代になっているにも関わらず、それを “知らず、理解せず、調べもせず” にウソやデタラメを書き連ねるこの著者など、その足下にも及びません。 司馬遼太郎氏を貶め、それによって自己の見識の高さ (と自分では思っている) をアピールしようとするためならここまで言うのかこの著者は、と。 『別宮暖朗本』 の出版は、新たな史実の提示などでは全く無く、単なる著者の売名のための行為でなくて何だというのでしょう。 酷いものです。

更に 『別宮暖朗本』 の検証を続けます。

|

現場では 「魔の28発目」 とささやかれていた。 すなわち筒発は試射第1発目から28発目に起きることが多かった。 (p307) (p319) |

|

筒発を知るどこの海軍当局も極秘にした。 この事実を知らないと 「魔の28発目」 で砲塔一つの戦力が失われるわけだから、知った方は秘密にしないはずがない。 (p308) (p320) |

“ささやかれていた” という以上は、まずその 「魔の28発目」 の筒発事故が多発した、という史実が先になければなりません。

まるでさも日露開戦前からそのことが判明していたようなことを言っていますが、そもそも開戦前の平時の訓練で1門当たり28発以上も連続射撃をするような訓練をしていたのでしょうか? 訓練射撃用の実弾割当が1門当たり年額数発しかないのに? 開戦前及び黄海海戦も含めて、日本海海戦以前で28発目に筒発を起こした例が一体幾つあったのでしょうか? それは一体どの様な史料に基づくのでしょうか?

しかも “現場ではささやかれていた” などと 「歴史の評論」 として極めて不適切、かつ実に無責任な表現を使っていますが、この著者は一体何を根拠に “ささやかれていた” と言っているのでしょう? どこにそんな ことが書かれた史料があるのでしょうか?

既にご説明した筒発の原因を考えていただければお判りのように “28発目” などという定量的なものに繋がる要素は全くありません。 確かに20発以内の場合にはほとんど筒発の事例はありません。 しかしそれは、例えば鍛鋼榴弾のみの射撃から徹甲榴弾併用へと移行した時期であるとか、あるいは戦闘前の時間のある間に充分な準備を行った砲弾を撃ち尽くした後であるとか、敵弾の命中などの外的要因、等々色々なことが関係したとも考えなければなりません。 また、黄海海戦でも日本海海戦でも、射撃開始からずっと同じペースで打ち続けていたわけではありませんし、しかも当然ながら各艦毎でも射撃の仕方は異なっています。

したがって、“砲身の灼熱” による 「魔の28発目」 など何の根拠もないこと ですし、何の意味もありません。 これは先にご説明した黄海海戦における 「三笠」 後部左砲の筒発の例でも明らかでしょう。

また例えば、日本海海戦時の 「敷島」 前部右砲毀損は、当時の発射弾数11発目 (当該砲身の累計で98発目) に過ぎませんし、また筒中にはほとんど異常はなく、毀損の状況から筒発とは考えられていません。 あるいは日本海海戦時の 「富士」 後部右砲毀損は敵弾によるものであることが明らかにされております。 これらは総て各艦の戦闘詳報などを読めば直ぐに明らかになることです。

もしこの著者が本当にこのようなことを考えているなら、その根拠をキチンと明示するべきでしょう。 “知らない、判らない、調べていない” 上での短絡的、感覚的な “思いつき” を書き並べたに過ぎず、あまりにも いい加減なものと言わざるを得ません。

|

東郷司令部は、この原因についてさまざまな仮説をおいたと思われるが、有力なものとして残ったのが 「砲身灼熱説」 だった。 つまり、大口径砲ほど装薬の量が多くなるが、その熱エネルギーを 吸収すべき砲腔面積は比例して広いわけではない。 このため12インチ砲では、20発前後から砲身の付け根が灼熱してしまう。 (p307) (p319) |

|

東郷は、25発で主砲射撃をやめ、ホースで海水をかけ砲身冷却をはかることにした。 このための時間稼ぎで、ロシア艦隊主力をやりすごしたのだ。 また、筒発の少ない12ポンド砲を 活用することにした。 (p309) (p320) |

|

この結果、2時11分の12インチ砲試射開始から、25発前後うった2時57分に 「打方やめ」 の命令が出され、乙字戦法も実行にうつされなかった。 (p309) (p320) |

日本海海戦において 「三笠」 は12インチ砲では試射を行っていない、というツッコミはさておき、

午後2時11分に射撃を開始して2時57分までの46分間で25発前後撃った、とこの著者は言っていますが、とすると、最初の試射の間も含めて平均1.9分/発の発射速度になります。 この著者が “これが艦砲射撃だ” といって 「砲手はただ機械目盛に併せるだけの操作であとは発射のベルに合わせて引き金を引くだけ」 (既出) などという戯言をいっている、単純なカタログスペックによる最大連続発射でもそのようなことはあり得ませんが ・・・・ もうこれだけでも “大ウソ” が明らかかと。

しかも、「三笠」 は日本海海戦で主砲は4門全部で124発、単純な計算で1門平均31発しか撃っていないのに、最初のたった46分間で各門既に25発? 午後7時10分の射撃中止まで、あと4時間強も砲戦が続いたのに?

それに、「三笠」 の戦闘記録、戦闘詳報にはチャンと 「緩射撃」 「並射撃」 「急射撃」 と区別して書かれています。 この著者、「三笠」 の戦闘詳報さえ読んだことがないのか、あるいは読んでもこれの意味が判らないのかのどちらかでしかありません。 ましてや、砲戦の最中に砲身冷却をするために時間稼ぎをした、などあまりにもバカバカしくてコメントする気にもなりませんが ・・・・

そもそも、東郷がそのために 「打方止め」 の命令を出したなど、一体どこにその記録があるのでしょうか? 生きるか死ぬか、そして国運がかかっている海戦の最中に、筒発が怖くて司令長官が射撃中止を命ずる? エアコンの効いた部屋の机に座って、紙の上でしか物事を知らない者の戯言ですね。

しかも、砲身冷却のための時間稼ぎで射撃を止めたと言っていますが、一体何分止めたのか? この時に 「三笠」 が射撃を一時中止したのは、午後2時53分からの左8点変針を2回行った後、午後3時11分に左舷射撃を開始するまでのたった18分間です。 この著者の言う “砲身の灼熱” を冷却するのための時間がたったの18分? そのために司令長官がわざわざ時間稼ぎで射撃中止を号令した?

これは艦の回頭によって目標照準が出来なくなったために、当然のことことして砲戦指揮官たる艦長の措置として射撃を一時中止し、そして反航となって反対舷での対勢が定まった時に艦長の当然の措置として射撃を再開したまでのことです。

加えて、「筒発の少ない12ポンド砲を活用することにした」 など、一体何を寝ぼけたことを言っているのでしょうか、この著者は? 近距離になれば12斤砲も有効射程に入りますので、これを使用することは当然のこと。 そんなことは戦闘詳報にも明確に書かれています。

「三笠」 の12斤砲は、距離が4600mに近づいた午後2時22分から射撃を開始しており、これは2時53分の回頭開始より遥かに前です。 しかも、この回頭時間中に射撃を一時中止したのは主砲・副砲だけではなく、この12斤砲も含めた総てです。 射撃舷が替わるのですから当たり前のことです。

戦闘が開始された後の砲戦において、どの砲・砲種でどのように射撃するかはひとえに個艦の艦長の問題であり職責であって、艦隊の司令長官ではありません。 司令長官がそのようなことを直接に指示・命令するのは、 艦隊にとって余程の事情・理由があった場合に限られます。 この時のような、単なる戦術運動・砲戦運動に伴うものなど、全くその範疇ではありません。 こんな初歩的な常識さえも “知らない、判らない、調べていない” のでしょうか。 全くもってお粗末。

筒発に関する 『別宮暖朗本』 のウソ、誤りはまだまだあります。 そしてここまで来ると、もう全く何をか況やです。

|

主砲は連装砲塔に装備されており、1門の砲身が飛び散ると、他の1門に当たり、砲身を曲げてしまうことから、2門とも使用不能になる。 (黄海海戦で) 日本の戦艦4隻のうち3隻で 筒発が起き、6門が使用不能となった。 (p202) (p209) |

|

連装砲塔だと1門が破壊されると、切断された砲身が別の1門にもあたり、砲身を曲げてしまい、使い物にならなくさせる。 それが連装砲塔の欠陥である。 ところが三連装にすれば、 もっと打撃は大きくなる。 第1次対戦終了まで、日・英・独は弩級戦艦に三連装砲塔を搭載することをあくまで拒絶した。 (p308) (p320) |

|

ドイツがどのように筒発の秘密を知ったかは不明である。 ただ友邦オーストリア=ハンガリーが三連装砲塔を計画したとき 「理由はいえないが、やめた方がよい」 と説得につとめた、 と言われる。 (p308−309) (p320) |

(注) : 青字 ( ) 内は管理人が追加

筒発を含む砲身毀損というものは、砲熕武器を扱う軍ならどこの国であろうと直面する問題ですから、ドイツ云々などは実にいい加減ですが (しかも 「と言われる」 などの無責任な文言で)、というのはさておき、

「別の1門にもあたり、砲身を曲げてしまい、使い物にならなくさせる」 という実例が一体どこにあるのでしょうか? その根拠は何でしょうか?

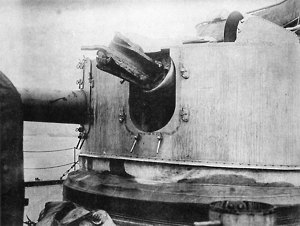

例えば 「三笠」 では、黄海海戦時の後部右砲毀損時も、左砲砲尾部に損傷を受け、また砲塔旋回不能となったたものの、乗員修理により翌日には復旧し左砲射撃は可能となっております。 しかも、その左砲の損傷は右砲の破片によるものではありませんし、ましてや “砲身が曲がった” わけでもありません。

したがって、黄海海戦では戦艦4隻中のうち、「三笠」 が一時的に後部両砲が射撃不能となったのを除くと、実質的に左右両砲が使用不能となったものは 「朝日」 の後部砲塔のみです。 しかも、この 「朝日」 にしても、この著者が言うように片方の筒発によって左右両砲が使用不能になったのではなく、後部左砲は20発目、右砲は26発目で、それぞれ別個に筒発を起こしたものです。

また、日本海海戦時の 「三笠」 の前部右砲筒発時は、左砲及び砲塔旋回装置に被害はなく、右砲筒発発生から (砲塔天蓋の復旧作業をして) 36分後には左砲による射撃を再開しています。

これを要するに、この著者が言う筒発による 「それが連装砲塔の欠陥である」 などは全くの事実無根 です。 こんなことは一度でもキチンと確認さえすればすぐ判ることです。

しかも、三連装を採用しない理由が筒発? この著者、本気でそんなことを思っているのでしょうか? 連装と三連装の問題は、砲塔・装填機構の設計、弾薬庫を含むスペースと重量の問題、船体防禦との関係、 戦闘被害時の問題、そして既にご説明した砲塔動力による斉発の問題、更に砲術思想など、各国海軍それぞれの事情に応じて総合判断したことであることは、皆さんよくご存じのとおりです。 三連装不採用問題と筒発など何の関係もない ことは申し上げるまでもありません。 実にお粗末に過ぎます。

|

すべての原因が究明されたわけではなく、現在の戦車砲などは、筒発を避けるため、滑腔砲 (かっこうほう) といわれるライフルを切らないタイプが主流となっている。 (p115−116) (p376) |

筒発の原因が 「すべて究明されたわけではない」 どころではなくて、個々の事象の原因はほとんどの場合究明しえない、ものであったことは既にご説明してきたところです。 しかもこの著者はその原因については “砲身の灼熱” 以外は全く触れていないにも関わらず、です。

その上で、戦車砲のスムース・ボアが筒発防止のため? 旋条と筒発との因果関係を一言も説明することなく、なぜその防止がスムース・ボアに繋がるのでしょうか? APFSDS弾などは そのために開発されたとでもいうのでしょうか?

もうここまでくるともう開いた口が塞がりません。 “知らない、判らない、調べていない” を棚に上げて、好き勝手な空想・妄想を書き綴るにも程があるかと。 余りにもバカバカ過ぎて、お話にもなりません。

以上 『別宮暖朗本』 の記述について多くの検証を行ってきましたが、この筒発関係たった一つで一体何ページをウソと誤りのデタラメで埋め尽くしていることかと。

(注) : 本項で引用した各史料は、特記したもの以外は総て防衛研究所図書館史料室が保有・保管するものからです。

最終更新 : 309/Jun/2011