|

|

||||||||||||

連装砲塔の発射法 |

| 日露戦争期の配置と職務 |

| 日露戦争後の砲塔員の改善 |

| 「砲台長」 「砲台付」 とは |

| 日露戦争期の連装砲塔の発射法 |

| 日露戦争後の打方の変遷 |

| 射手の引金の引き方 |

| 「完全斉射法」 ? |

| 次ぎに進む前に |

本項は日露戦争時代の連装砲 (連装砲塔) の打ち方、つまり発射の仕方についてです。

つまり、昭和期になってからの 「一斉打方」、いわゆる 「斉射」 というものを行うためには、それぞれの連装砲塔で 「斉発」、即ち “左右砲を同時に一人の射手で” 発砲することが大前提になりますが、これを日露戦争当時にも実施していたのでしょうか? という話しです。

そのためにはまず始めに、砲塔内にはどれだけの人員がどの様に配置されるのか、ということから説明を始めたいと思います。 「三笠」 の主砲である 「四十口径安式十二吋砲」 を例にとりますが、「富士」 やその他の戦艦でもその機構上の違いによって多少は異なるものの、基本は同じです。

この12インチ砲塔砲について、旧海軍でその操法が規定されたのは、明治36年に全面改定された 『海軍艦砲操式』 が最初です。

( 『海軍艦砲操式』 の表紙 当サイト所蔵史料より )

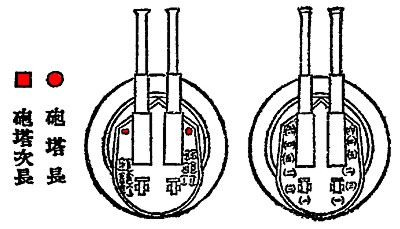

この砲の操作に必要な砲塔員は、砲塔長、砲塔次長、そして左右砲のそれぞれに1番〜6番砲手の、全部で14名です。 ( その他に、砲塔下部の揚弾薬装置や弾火薬庫への配員等がありますが、説明の都合上取り敢えず省略します。)

下の図はその 『操式』 中にあるもので、ちょっと元々の印刷が悪くて非常に見難いですが、左側が最初に 「集まれ」 の号令によって砲塔内に砲員が集まる時、そして右側が 「就け」 の号令によってそれぞれの配置に付いた状態です。 後者では 「砲塔長」 及び 「砲塔次長」 が画かれておりませんが、左図と同じ左右砲の射手席です。

それぞれの砲塔員の主たる役割を簡単に説明しますと、

| 配置名 | 主 用 職 務 |

| 砲塔長 | 砲塔の操作に関する長で、准士官又は下士官の先任者 (通常は上等兵曹) がなり、砲塔内の右砲射手席に位置します。 砲塔長は、砲塔全体の操作に責任を有すると同時に、自ら砲塔の旋回と砲の俯仰の操作を行って照準発射 (引き金) を担当します。 即ち 「射手」 でもあります。 |

| 砲塔次長 | 砲塔の操作に関し砲塔長を補佐する役目で、次席の砲員がなり、左砲射手席に位置します。 そして、左砲の照準と発射について一部を担当します。 これについては詳しくは後でご説明します。 |

| 一番砲手 | 装填機を担当し、揚弾・装填についての責任者 |

| 二番砲手 | 主として尾栓の開閉、発砲電路の開閉 |

| 三番砲手 | 揚弾・揚薬 |

| 四番砲手 | 砲の装填位置 (仰角4度半) への設定・固定の操作 |

| 五番砲手 | 筒中の洗浄 |

| 六番砲手 | 三番の補助 |

(注) : 「筒」 は 「月」 偏に 「唐」 の字ですが、例によって常用フォントにありませんので代用しています。 以下同じ。

これでお判りのように、砲塔長は砲員の指揮・監督は勿論のこと、自らも照準発射を行わなければならず、これには当然照準器の照尺・苗頭の調定も含まれます。 大変に忙しい配置です。

そこで、先の 『艦砲射撃の基礎 − 見越』 の項でも話しましたように、黄海海戦での戦訓と鎮海湾での猛訓練の成果によって、砲塔砲においては次の2つの要改善点が出てきます。

(1) 砲塔の旋回操作と左右照準を砲塔長の役目からはずし、俯仰操作とそれによる上下照準のみに専念させる。 このため旋回操作と左右照準についてはそれ専門の 「旋回手」 を新設する。

(2) 砲塔長及び砲塔次長が自ら実施する照準器の調定は、このための専従員として 「掌尺手」 を新設する。

(1) は砲塔の改修・改造を要しますので、そう簡単にはいきませんから、実現するのは日露戦争後になりますが、 (2) については日本海海戦までに各艦毎で戦闘時の補助員 (12ポンド砲などの補助砲や対舷砲の砲員など) から選抜し訓練して配置することで対処しています。

そして、戦後になって、日露戦争における他の教訓事項なども含めた 『海軍艦砲操式』 の改定が行われ、明治41年に 『海軍艦砲操式草案』 として試行 された後に、改めて 大正元年に 『海軍艦砲操式』 として制定 されます。

改定が草案から正式に制定されるまで5年を要したのは、同じく日露戦争の戦訓得て 明治40年に 『艦砲射撃教範草案』 を作成 したものの、その直後から近代射法の大発展が始まったことによりこれの全面見直しが必要となり、このため41年の 『操式草案』 もそれとの整合を図る必要がでてきたからです。

因みに、ご存じのとおり昭和期へと続く旧海軍近代射法の誕生を反映した、それまでのものとは全く異なる新しい 『艦砲射撃教範』 が大正2年に制定 されました。 この辺の射法誕生の流れなどについては、 『射法沿革概説』 及び 『教範・規則類沿革一覧』 として説明しておりますので、そちらを参照して下さい。

繰り返しになりますが、日露戦争における戦訓を反映した艦砲の操法は、明治41年の 『海軍艦砲操式草案』 で試行したあと、近代射法の誕生に整合をとる形で大正元年に新たな 『海軍艦砲操式』 として制定されました。

この大正元年版では 「三笠」 は爆沈の件があってか、記述からその12インチ砲については外されていますので、「朝日」 の例をとって説明します。

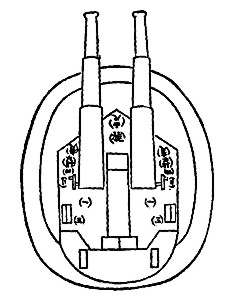

四十口径安式十二吋砲の砲員の新しい配置は下図のとおりで、砲塔長以下15名 (他に砲塔下部に更に3名) です。 36年版の時が 「朝日」 の型式では10名 (他に砲塔下部に5名) でしたから、砲塔内は 5名も増えてしまいました。

砲塔内の各砲員の主たる役割は次のとおりです。

| 配置名 | 主 用 職 務 |

| 砲塔長 | 名前は同じですが、自ら砲の操作をすることはなくなり、砲員・砲台の監督に専従することとなりました。 |

| 右 (左) 射手 | 各砲の射手です。 この二人のうち、右射手が主たる射手になります。 詳細はあとで。 |

| 旋回手 | 以前は砲塔長が自ら行っていた旋回操作を専門に担当し、左右方向の照準を行います。 |

| 右 (左) 掌尺手 | 正規に新設された配置で、右 (左) 射手が使用する照準器への照尺距離・苗頭の調定を担当します。 |

| 中掌尺手 | 旋回手の照準器に照尺距離・苗頭を調定するのが担当で、これも新規に配員されました。 |

| 一番 〜 四番砲手 | 36年版と同じです。 |

因みに 「三笠」 の場合は、砲手が一番〜五番の5名となり、36年版での揚弾・装填補佐担当の六番砲手が無くなりました。 というより、もうこれ以上砲塔内に人が入る余地がない (^_^;

それでは砲塔の中にいるのはこれら砲員だけか、と言うとそうではありません。 これまで話ししてきたのは “砲台 (砲) を操作する者” で、砲塔内にはこれに加えて更に “砲台を指揮する者” がいます。

つまり、砲塔長以下の砲員が操作する砲を戦闘においてどの様に使うのか、どの様に発砲していくのかを決めるのが責務で、これが 「砲台長」 です。

砲台長は、通常は大尉か少佐が配置されます。 そしてこの砲台長は、内務的には砲台の砲員をもって編成する分隊の 「分隊長」 を兼ねるのが普通です。 ( ただし、海軍における人事上の発令は逆で、「分隊長」 として乗艦を命ぜられた者の中から、艦長によって各砲台長に指定されます。)

そしてその 「砲台長」 を補佐する役割として 「砲台付」 がいます。 砲台付には、通常若手の中・少尉たる 「砲台付将校」 や少尉候補生、それに准士官や兵曹が配員されます。 更にはこの砲台付以外に、 必要に応じて 「伝令」 などが付きます。 ですから、砲塔の中は狭い上に人でギュウギュウなのです。

この砲台長と砲術長との関係については、この後の 「射撃指揮」 に関する項の中で詳しく説明しますので省略しますが、ここでは明治36年版の 『海軍艦砲操式』 では砲台長について次の様に規定されていることを覚えておいて下さい。

第494 砲台長は艦長の方針に依り指示されたる目標に対し 適切なる射法を採り射撃速度及用うべき弾種を定め射撃諸元を号令して 砲台を指揮し砲台付以下を監督し常に 射撃の効果に注意し射撃中必要なる修正を為し絶えず射撃を有効に実施するの責に任ず

第495 砲台長は可成部下各砲を監視し射撃の効果を観測し兼て艦長砲術長との連絡を保持し得る如き位置にあるを要す若各砲の監視と射弾の観測とを併せ行う能わざるときは砲台付をして 専ら各砲の監視に任せしめ砲台長は射撃の指揮及び修正に重きを置くを要す

第496 艦の構造砲台の状況に依り射撃の指揮は艦長若は砲術長の号令に依て完全に行わるる如き場合に在りては砲台長は主として砲台各部を監督し其の実行に重きを置くを可とす

(注) : 太字 は管理人による

連装砲塔砲の打ち方、発射の仕方について説明しますが、「打方」 と言いますと射法でのことと誤解を生ずるおそれがありますので、タイトルは敢えて 「発射法」 としています。

つまり、連装砲において左右2門の砲は、片方ずつ撃つのか、それとも両砲同時 (一斉) に撃つのか、ということです。 ( 当然ながら日露戦争当時のことが中心ですので、話しの都合上、3連装については省略します。)

それでは、旧海軍においてはこの2つの発射法をどのように使い分けていたのでしょうか? これについて、その変遷をそれぞれの呼び名と共に説明していきたいと思います。

既にお話ししたように、戦艦に搭載する12インチ連装砲塔や装甲巡洋艦の8インチ連装砲塔の操作法について規定されたのは、明治36年に全面改定された 『海軍艦砲操式』 からです。 その明治36年版では、連装砲塔の発射法は 「一斉打方」 「単発打方」 「独立打方」 の3種類が規定されています。

「一斉打方」 は両砲一斉に、「単発打方」 は左右砲交互に、何れも 「砲塔長」 が照準し引金を引く ことにより発砲するものです。 また 「独立打方」 は、「砲塔長」 及び 「砲塔次長」 が それぞれ右砲及び 左砲をそれぞれ砲の準備と照準が出来次第、他砲に構うことなく独立して発射していくものです。

状況によっては、この 「独立打方」 の機器設定を使い、左右砲を 「砲塔長」 「砲塔次長」 がそれぞれ照準して「砲台長」 の号令によって “ほぼ同時に” 引金を引いて発砲する応用的な方法もありました。 (この方法は、主砲で試射を行う場合に使われることがありました。)

そして 「砲台長」 は、艦長 (砲術長) から命ぜられる 「緩射 (徐射)」 「並射 (常射)」 「急射」 の 射法としての 「打方」 に応じて、上記の3つの発射法から 適宜選択し、砲手に令して砲を撃たせることになります。 皆さん大体ご想像が付くとおもいますが、通常ですと次の組合せです。

| 打 方 | 砲塔砲の発射法 |

| 緩射 (徐射) | 単発打方 又は 一斉打方 |

| 並射 (常射) | 単発打方 |

| 急射 | 独立打方 又は 単発打方 |

因みに号令は、それぞれ 「徐 (しずか) に打て」 「並に打て」 「急ぎ打て」 です。 そしてこれに加えて砲台長が下令する発射法の号令は 「一斉打方」 「単発打方、右 (左) から始め」 「独立打方」 などとなり ます。 例えば、「並に打て、単発打方、右から始め」 というようにです。

それでは、通常の砲戦時に使用する 「並射」 の時に何故 「一斉打方」 を使わないのでしょうか? 実はこれは当時の砲塔砲の “動力の問題” なんです。 昭和初期まで続く旧海軍のこの問題のことを知らない人が意外に多いですね。

当時の砲塔砲の構造を考えていただければお判りのように、砲の旋回・俯仰、揚弾・装填及び発砲時の駐退復座には総て1つの水圧機による水圧が用いられています。 そして、この水圧機の能力の問題で、左右2門同時に発砲するとその駐退・復座のために水圧が落ちてしまい、これが回復するのに時間がかかるために旋回・俯仰や揚弾・装填がスムースに出来なく遅くなり、このため 発射速度が極端に遅くなって しまうのです。

したがって、2門同時の斉射の利点は理解していたものの、この水圧機の能力による発射速度低下の問題から、「一斉打方」 は余程の容易な射撃目標 (例えば、近距離で停止しており、かつ相手からの反撃がほとんど無い、等々) に対して充分な照準が実施できる場合のみに限定されていました。

例えば、明治35年版の海軍兵学校の 『砲術教科書』 では次のように規定されています。

砲塔砲は砲火の主力にして且つ装填に時間を要すること大なるが故に軽して之を発射することなく一斉射撃の如きは命中確実なる場合に非ざれば 決して之を行うべからず

(注) : 太字 は管理人による

なお、ここでいう 「一斉射撃」 とは先の明治36年版 『海軍艦砲操式』 でいう 「一斉打方」 のことです。 そして、“命中確実なる場合” というものがどういうことなのかは、お判りかと。

これを要するに、日露戦争中、旧海軍はこの明治36年版 『海軍艦砲操式』 の規定に従って艦砲の操作を行ったのです。 当然、訓練でも実戦でも。 もちろん、黄海海戦でも日本海海戦でも。

既に説明しましたように、日露戦争後、種々の戦訓に基づきこの艦砲操式もそれを採り入れたものに改訂することとなり、まず明治41年に 『海軍艦砲操式草案』 が試行され、その結果に基づいて所要の修正がされて 大正元年に新しい『海軍艦砲操式』が制定されました。 そして、36糎砲などの新しい砲を採り入れた改定が大正8年になされます。

この明治41年版の草案の時に、先の連装砲塔の3種類の発射法の内の 「一斉打方」が無くなりました。 要するに動力の問題で実用に適さないので、これを定めておく必要がないとの判断からです。

そして、その後45口径の12インチ砲、そして45口径の14インチ砲が導入され、またその動力の一部に電動が用いられるようになっても、この問題は基本的には解決されませんでした。

それ以上に、主砲装備門数が増えたことにより、弾着観測可能な1斉射の弾数 (4〜6発を最適とする) の問題と斉射間隔短縮の利点から 「交互打方」 が良しとされたことも見逃せません。 実際、大正8年に 改定された 『海軍艦砲操式』 の 「第1章 砲塔砲操法通則」 では、次のように規定されています。

第52 連装砲に在りては (右射) (左射) は交互に発射し 而して其の開始は右砲よりするを例とし砲塔長は毎回其の用意を令す 若一砲に事故あるときは続けて他の一砲を発射するものとす 又 状況により左右砲の斉発を行うことを得

(注): 太字 は管理人による

したがって、大正2年に制定された 『艦砲射撃教範』 で規定された 「打方」 の一つとして 「一斉打方」 が出てきますが、実はこれは後にいう 「交互打方」 のこと なのです。

(注) : この時に射撃教範で規定された “個艦としての” (各砲塔ごとの発射法ではなく) 打方は、「一斉打方」 「斉発打方」 「独立打方」 「指命打方」 の4つです。

つまり、旧海軍では、大正初期の近代射法誕生時に、この連装砲塔砲の動力の問題と射法上の問題の両面から、各連装砲塔の左右砲を交互に打って、全砲塔1門ずつによる斉射弾を構成する、この “常用” の方法を 「一斉打方」 と呼ぶことにしたのです。

もちろん、それまでは必要に応じて左右砲を同時に発射する 「斉発打方」 も用いられましたが、これは研究射撃など ごく特別な場合に限られていた ことは言うまでもありません。

そして砲塔砲の斉発を前提とした一斉打方、即ち今日で言う本来の意味での 「一斉打方」 が実用となり、かつ採用されたのは実に 昭和12年の 『艦砲射撃教範』 の全面改定から であり、更に戦艦において実際にこの全砲塔砲斉発による 「一斉打方」 が行われるようになったのは 昭和13年から のことです。

そしてこの時に、従来の 「斉発打方」 を 「一斉打方」 と言うことに替わり、そしてそれまでの 「一斉打方」 が本来の意味である 「交互打方」 に戻りました。 即ち、

| 昭和11年まで | 昭和12年以降 | ||

| 斉発打方 | → | 一斉打方 | |

| 一斉打方 | → | 交互打方 | |

です。 このような経緯と実態を判っていないと、『別宮暖朗本』 の著者のように

主砲4門を同時に発射して、夾叉 (ストラドル) を与えたものであり (70ページ参照) (74〜75頁参照)、 |

などとトンチンカンなことを言い出すことになります。

ではこれらのそれぞれの発射法において、各射手 (砲塔長、砲塔次長) が引き金を引くのは、どの様なタイミングなのでしょうか? 『別宮暖朗本』 が言う次の様な方法なのでしょうか?

射撃のタイミングについていえば、帝国海軍の艦艇には砲手のそばにブザーがあり、2回ブッブーとなると 「準備」、ブーと鳴ると 「撃てー」 を意味した。 そして旋回手や俯仰手は、「準備」 の前に砲弾を装填した砲身を苗頭の指示をうけ、修正しなければならない。 引き金を引く砲手は、単にブザーに合わせるだけだ。 そして 「撃てー」 の合図で、どちらかの舷側の6インチ砲は一斉に 射撃した。 (p66) (p70〜71) |

この文章が全くのデタラメであることは既に先の 「照準」 の項などでもご説明したとおりです。 全く違います。 各射手において 「照準」 が最も良いと判断した瞬間に引き金を引く のです。

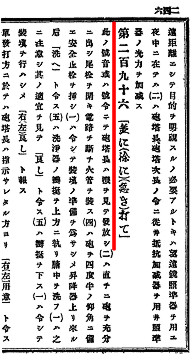

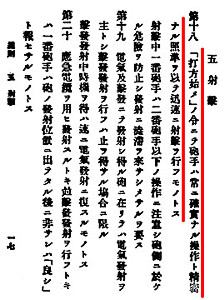

明治36年版の 『海軍艦砲操式』 でも、日露戦争後の大正元年版でも、次のように規定されています。

( 明治36年版より )

( 大正元年版より )

一体どこに (発砲管制の) “ブザーに合わせて” などとされているのでしょうか? そして、そのブザーは一体 “誰が” “何処で” 押す (管制する) のか? ということなのですが ・・・・ そのような重要なことは、もちろん “例によって” この 『別宮暖朗本』 では全く説明されていません。 もっともそれよりも、そもそも当時はそのような 発砲管制用の 「ブザー」 はありません が (^_^;

もちろん、試射において前部砲塔のみを使用する場合とか、砲戦後半になって近距離で敵を袋だたきにするような場合には、「緩射」 によって “砲塔毎” の斉射を行ったことはありますが、それは砲戦を通してのそういう特殊な状況になった時に限られます。

ましてや、前後砲塔合わせての斉射など、この動力の問題だけをとっても不可能なことです。 当時は各砲塔の 「斉発」 での射撃さえ特別なことが無い限り行われてこなかったのに、一体どうやったらこの著者の言う 「斉射法」 などというものが実施出来るのでしょうか?

ということで、以上説明してきましたことから、例の 『別宮暖朗本』 にいう、日本海海戦において 「斉射法」 なる “著者の造語” による射法が行われた、などは “真っ赤な大ウソ” である ことがお判りいただけるでしょう。

たったこの砲塔砲の発射法一つをもってしても、この 『別宮暖朗本』 における著者の主張の骨格をなす 「優れた砲術ソフトによって」 などというものの “大前提” が成り立っていない のです。

さてこの連装砲塔の発射法に関連して、 『別宮暖朗本』 のとんでもない記述です。

|

旅順艦隊旗艦ツェザレウィッチは独領膠州湾で抑留された結果、その被害を全世界にさらすことになった。 調査によると、12インチ砲弾は15発命中している。 ところが、このうちの 3発は1回の斉射 で与えたものである。 すなわち露天艦橋に命中してウィトゲフトを戦死させた1弾、後部艦橋を破壊した1弾、喫水線に命中し溶接部分をずらしこみ多少の浸水をもたらした1弾は、同一斉射の3弾 なのである。 主砲4門を同時に発射 して、夾叉 (ストラドル) を与えたものであり (170ページ参照) (74〜75頁参照)、完全斉射法 でなければ、このようなことはなしえない。 (p206−207) (p212−214) |

(注) : 太字 は管理人による

訳の判らない 「完全斉射法」 などというこの著者の “造語” ( その様なものは旧海軍の砲術用語にはありません ) や、「溶接部分」 などという記述はさておいて( 当時は未だ軍艦建造において溶接などなかったことは、皆さんよくご承知のとおりです )、たったこれだけのことで、この3ヶ所に命中した12インチ砲弾が 「同一斉射」 のものであると どうして “断定” できる のでしょう?

ロシア側の記録に同一艦からの斉射で全く同時に命中したとの “確たる” 記録があるのでしょうか? ロシア側公刊の 『露日海戦史』 を始めとして、私の知る限りではそのようなものはありません。 ましてや、膠州湾での調査でも、それが “同時に” 弾着したものかどうかなど、“事後” に第三者では判るはずがありません。 もし本当にそのような “新事実” を記したものがあるとするならばそれを提示して証明するのが先、と私なら思います。

しかも既に説明してきましたたように、大口径砲ではその動力の問題が主となって各砲塔砲ごとにおいてさえ 「斉発」 は通常用いられず、ましてや前後砲塔合わせての 「斉射」 など実施していなかったにも関わらず、です。

何度もいいますが、この様な従来知られてきた事実に反するような内容をいとも簡単に “誇らしげに” 蕩々と語るものの、なんらその確たる根拠を示していない のがこの 『別宮暖朗本』 での “常” です。

そもそも、この著者は別の箇所で、

通常、弾着位置は左右に梯団状の2つのグループに落ちるようにあらかじめ調整してある 。 グループ間の距離は150メートル前後である。 これは戦艦や巡洋艦の長さが150メートル前後のためだ。 (p70) (p73−74) |

(注) : 太字 は管理人による

帝国海軍より英海軍のグループ間距離は長く、250メートル程度だった。 これは装薬の品質管理や砲の設置整度が日本の方が上回り、狭くしても弾着位置の錯綜が少なかったためだ。 (p70) (p74) |

と “堂々”と書いていますが、これと 「ツザレビッチ」 の件はどの様に説明するつもりなのでしょうか?

もしこの説に従うとするならば、「ツザレビッチ」 の被弾は4発の 「同一斉射弾」 でそれが左右 “1ヶ所” に集まる、はずはありません。 2発ずつ左右に150メートルも離れていると言っているのですから。

その時その時の自分の “空想” に自分で酔って、書いたことの矛盾に気が付かないのでしょう。

もちろん、この 「左右の梯団状」 などという “トンデモ話し” も、あり得るはずもない全くのデタラメ であることは申し上げるまでもありません。 そんなことができるほど艦砲の射弾精度が良いものだとするなら、旧海軍どころか、世界中の近代海軍が苦労しません。

更に、もっと酷いのが次の記述です。 こうなるともう笑えると言うより、開いた口が塞がらないとしか言いようがありません。

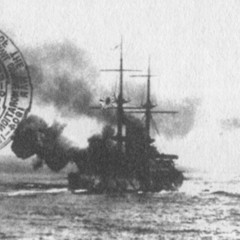

( 『別宮暖朗本』 p206 (p213) より )

絵葉書か何かの訳の判らない不鮮明な写真を示して、そのキャプションが次のとおりです。

黄海海戦における戦艦敷島の斉射。 手前の爆煙が後部主砲、少し開けて奥が前部主砲によるもの。 4門の主砲が同時に射撃 したことがわかる。 (p206) (p213) |

(注) : 太字 は管理人による

こんな不鮮明なものでどうしてこの著者は判断できるのか? それでなくても、発砲の微妙なタイミングというものは、1枚の静止画像からでは大変に判別がつきにくいものです。 特に大口径になればなるほど。

そこで、です。 次の2つを比較してみて下さい。 右は 『別宮暖朗本』 のこの写真を左右反転したものです。

同じものですね。 この左の写真は、芦野敬三郎海軍教授撮影とされる黄海海戦における “超” 有名なものの一部分です。 元々のサイズのものはこれ ↓ です。

( 『日露戦役海軍写真帖』 より )

そして、この元写真から更に当該部分を拡大してみましょう。

後部砲塔は左右砲の仰角が揃っていないのがお判りでしょうか? 右砲が発砲位置、左砲が待止位置です。

そう、本項で既に旧海軍史料に基づいて証明してきたとおり、「斉発」では撃っていない のです。 そして砲煙の濃淡具合が 『別宮暖朗本』 のものよりもっとハッキリしていますので、前後砲塔の発砲時機のズレによる、砲煙の形状の違いが明瞭にお判りになるかと。 まさにこれ程 “論より証拠” なことはありません。

たったこんな写真一枚についてさえ“知らない、判らない、調べていない”、その上で訳の判らない 「完全斉射法」 を実施したなどと極言する。 いくら素人さんとはいえ、あまりにもお恥ずかしい限りです。

更にもう一つ同じことを。 『別宮暖朗本』 で先の写真の 前頁 (文庫本では同一ページに) に掲載しているのがこの写真です。

( 『別宮暖朗本』 p205 (p213) より )

これも元々は芦野海軍教授の撮影になる、先の写真と同じ黄海海戦時の超有名な一枚ですが、これをどのように言い訳するんでしょう? 前後砲塔の発砲のタイミングが全く合っていない、即ち斉射は行っていないことは、どんな人の目にも明らかなんですが ・・・・ たった1頁前 (文庫本では同一ページ) のことでも、自分に都合の悪いことには “ほっかむり” なんでしょうか、この著者は。

折角ですから、これも本来の写真を。 これ ↓ です。

( 『日露戦役海軍写真帖』 より )

そしてこれも拡大写真をご紹介します。 ここでも後部砲塔の左右砲の仰角が異なることは明らかです。 即ち 「斉射」 は実施していません。

しかし皆さん方の中には、あれは 「敷島」 であって 「三笠」 は加藤砲術長指揮の下に斉射をやっていたのではないか? と思われる方もあるかもしれません。 そこで、連装砲の発射法に関連してもう1つご紹介します。

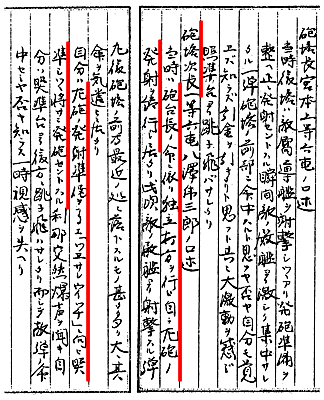

次のもの ↓ は 「三笠」 の黄海海戦の戦闘詳報である 『三十七年八月十日日露艦隊海戦第三回詳報』 の中に記されているものです。

( 防衛研究所保有保管史料より 赤線は説明のために管理人による )

これは、戦闘詳報の後半の戦闘被害に関する部分で、黄海海戦において午後5時38分に砲戦第2期が開始された直後、午後5時56分の後部砲塔の筒発 (実際には当時は敵弾の命中と認識されていましたが) について、その発生時の 「砲身切断当時の目撃者の談」 として記されているものです。 もちろんこの内容は、『極秘明治三十七八年海戦史』 でもそのまま収録されています。

赤線で記したところに注意してください。 「独立打方」 を行っていたと書かれています。 しかも砲台長の命により、です。

ここに出てくる 「砲台長」、「砲塔長」、「砲塔次長」 について、そして 「独立打方」 がどのようなものなのかについても、既に当時の 『海軍艦砲操式』 を引用して上で説明したところですので、お判りいただけていると思います。

さて、これのどこがこの著者の言う 「斉射法」 なるもののでしょうか? 黄海海戦では 「三笠」 においても斉射は行っていないのです。 したがって、

|

5000メートルを超える中長距離砲戦では、斉射法は必須である。 ところが、現在に至るも誰が斉射法を発見したのかははっきりしない。 ・・・・ (中略) ・・・・ ただ、どの艦隊が実戦で初めて実行したのかははっきりしている。 すなわち日露戦争の黄海海戦の連合艦隊である。 (p67) (p71) |

|

すると 「斉射法を初めて実戦でやり、勝利した男」 の栄冠は戦艦三笠砲術長加藤寛治に与えられるべきだろう。 |

と滔々と語るものが何等の根拠もない “大ウソ” であることは明らかでしょう。

とすると、説明してきました 「連装砲塔の発射法」 だけでも、この 『別宮暖朗本』 の背表紙などに“謳い文句” として次の様に堂々と印刷されていることが、もう既に全く成り立たっていないことになります。

近代砲術の基礎となる 「斉射法」 を世界に先駆けて実戦で使用し、独自の砲術計算を編み出した連合艦隊の実像 |

日本は近代砲術の基礎となる 「斉射法」 を世界に先駆けて用いただけでなく、独自の砲術計算によって精度を高めていったのである。 (文庫版カバー) |

つまり、『別宮暖朗本』 の主張の骨幹が何等の根拠にも基づかない全くの “デタラメ” であるということです。

もちろん、以上のことは日本海海戦時のことも含めこの後の射法や射撃指揮法のところでも更に多くの史料でもって詳しく説明し、証明します。 加藤寛治自らが文書をもって 「一斉打方」 など “やっていない” と言っていることも含めて。

次の項目に進む前に、連装砲の発射法に関して 『別宮暖朗本』 の記述についてもう少し。

速射性とは大砲を1分間に何発うてるかということだ。 そして一般的には、砲塔にある大口径砲は、機械目盛り・ランマー・揚弾機・砲身命数・筒発によって支配されており、砲手の訓練によって発射速度があがるものではない。 |

|

ところが、アリヨールの乗組員プリボイは次のように書いている (プリボイ 『バルチック艦隊の殲滅』 ) 「重々しい尾栓が、がちゃんと開かれたり、閉めたりする。 2分おきに真赤な炎がパッと閃くと同時の轟然たる斉射の音響が空気を裂く」 このようにロシアの12インチ主砲の発射速度は2分に1発なのである。 (p72) (p373) |

|

イギリス海軍の戦艦フォーミダブルのマニュアルでも2分に1発とされており、これ自体は当時の世界標準である。 つまり、主砲について日露とも差がない。 司馬遼太郎はおそらく 黛治夫の示唆をうけたとおもわれる。 太平洋戦争期でも、この発射速度の上昇はあまりみられず、1分をやや下回る程度で、黛は日露のような古い話であれば4分の1程度とあたりをつけたにすぎない。 (p72) (p373) |

一体全体として何を根拠に、全くの素人物書きさんが砲術のプロに対して “あたりをつけたに過ぎない” などと断言できるのか。

弾火薬庫から続く、砲員の連繋・協同作業や一連の装置の操作手順への習熟、重量物・重機械を扱うに際しての危険防止・安全措置、戦闘中の様々な状況への細かな対応、等々。 そして、射撃指揮や、特に先にお話しした照準について、等々。

人と機械が関わるものがどのようなものなのか。 実際の艦砲射撃がどのようにしたらできるのか。 これらを考えただけで、本当にカタログスペックにある単なる機械の作動時間で艦砲の発射がなされ、 また実施できるものなのかどうか、普通なら簡単に判りそうなものですが ・・・・

まさか今日の完全自動砲のように、当時の砲がスイッチを一つポンと押せば弾火薬庫から全自動で装填されて、引き金を引いていれば次々と発砲されるとでも思っているのでしょうか? 砲塔砲の機械的な作動所要時間と射撃における発砲間隔との違いが全く判っていないのでしょう、この 『別宮暖朗本』 の著者は。

そもそも、黄海海戦や日本海海戦において、旧海軍の戦艦の主砲の発射速度がどれだけであったのか、今では各艦の 「戦闘詳報」 や発射弾数のデータなども公開されているのですから、ちょっとその気になって 調べればすぐに分かることです。 そしてなぜその発射速度でしか撃っていないのかを考えれば。

“砲の操作は目盛に合わせるだけ” “あとはブザーに合わせて引き金を引くだけ” などとデタラメを書くだけのことはあって、これらのことは何一つ “知らない、判らない、調べていない” のですね、この著者は。 ましてや主張の根拠が “小説” の引用ですから (^_^;

更にもう一つ、

|

中央管制は斉射法と表裏をなすものである。 つまり砲術将校 (=分隊長) を砲ごとにおくのは現実的ではない。 |

「中央管制」 だの 「斉射法」 だの訳のわからない言葉や、「分隊長」 などのことはさておいて、射撃指揮装置が整備されてきた大正後半期以降昭和期には砲台長、砲台付は必要なかったんでしょうか? 配員されなくなったんでしょうか?

第一、戦闘中に艦橋との連絡が取れなくなった場合 (戦闘被害、故障、騒音、等々) などは、それが例え一時的にせよ、各砲台の (途切れることのない、継続した) 射撃指揮は一体誰がどのようにやるんでしょう? そして、砲塔内だけでも十数名いる砲員の指揮は?

砲塔・砲台というものを射撃指揮においてどのように運用していくものなのか、つまり 「艦砲射撃」 というものがどのように行われるものなのかを、全く判っていないからです。 そんなことは、 旧海軍史料で示した上記の砲台長の職責や、昭和期の戦艦などで砲をどのような配員で運用していたかを一度でもチャント確認さえしていれば、決してこんな文章は出てこないはずのものです。

たかだかこれしきのことさえ “知らない、判らない、調べていない” で好き勝手を言う。 あまりにも酷い、お粗末な話です。

最終更新 : 29/Jun/2011