|

|

||||||||||||

「距離通報器」 について |

日露戦争当時の射撃指揮や射法といったことに入る前に、当時の射撃指揮要具がどのようなものであったかについて説明しておきましょう。 これによって、今日のような射撃指揮装置などがまだ存在しなかった 時代において、どの様な射撃指揮や射法が可能であったかが判るからです。

最初は 「距離通報器」 について。 例によってまず 『別宮暖朗本』 の記述から引用します。

|

日露戦争のころ、砲術における三種の神器とされたのは、照準望遠鏡、測距儀、トランスミッターの三つで、このうち照準望遠鏡はあまり重要ではない。 (p74) (p77) |

照準望遠鏡 (照準器) と測距儀の重要性については既に説明してきたところですので、これに関連する 『別宮暖朗本』 の記述は総て全くのデタラメであることはご理解いただいていると思います。

それでは、残る 「トランスミッター」 とは何なんでしょう? 英語の 「transmitter」 のこととすると、それならば日本語にすると「伝達装置」 という意味も無いわけではありませんが、一般的には 「発信器」 又は 「送信機」 と訳されます。 では 「受信器」 は無いのか、というツッコミはともかくとして、これでは何のことか全く不明です。

この著者の言うトランスミッターなるものについては、旧海軍には 「通報器」 と言うちゃんとした用語が日露戦争当時から存在します。 わざわざ知ったか振りをして “トランスミッター” などと書かなくても、例えばこの著者が 主要参考文献の一つとしてあげている 「三笠」 の戦時日誌を纏めた 『戦艦三笠すべての動き』 (エムティ出版、平成7年) の中でも度々出てきます。

( 『別宮暖朗本』 を読むと、もしかするとこの著者の言う トランスミッターと旧海軍の言う通報器とが同じものであると言うことがこの著者には判っていないのでは? とも思わされますが。)

当時この通報器には 「距離通報器」 と 「号令通報器」 の2つがありました。 またこの両者を合わせて 「距離号令通報器」 と呼ぶ場合もあります。

それでは 「通報器」 とはどの様なものなのでしょうか。 これについては、『別宮暖朗本』 ではプリボイの “小説” を引用して次の様に書いています。

|

戦艦アリヨールの乗組員プリボイが、この機械 (文字盤)、バーアンドシュトラウト社のトランスミッターについて語っている。 |

この著者が付け足したまさに蛇足の 「( ) 内は付記」 というその内容はともかく、 「通報器」 というものについての、このプリボイの小説の記述自体はほぼ合っています。 即ち、発信側の文字盤上の指針の動き・位置と同一のものが受信器側に表示される ものです。 それだけのもの、と言ってしまえば確かにそれだけのものです。

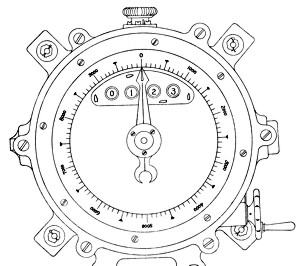

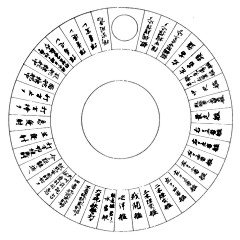

残念ながらこの当時の旧海軍の通報器の写真や図面がありませんので、どの様な形状のものであったかは不明ですが、下に示す昭和10年当時の通報器とイメージ的には同じ様なものです。

( 本サイト所蔵の海軍兵学校 『砲術教科書』 より )

また、当時各艦に装備した通報器は、英国よりの輸入品、呉工廠にて作製したもの、そして工作艦 「関東丸」 で現地工作したものが混ざっており、これらのものは形状も含めて同一かどうか不明です。

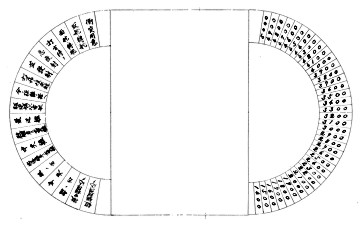

旧海軍の装備した距離通報器は、当初のものは距離の目盛が100m単位で5000mまでしかありませんでした。 そこで 「三笠」 では独自に (恐らく 「関東丸」 の協力を得て) この目盛板を改造し 100m単位で9000mまでにした上で、明治37年9月に黄海海戦の戦訓としてこれを正式採用するよう意見書を出しました。 また、同じく号令通報器についても、独自に改造の上、正式に号令数を増やすように 所見を出しました。

|

|

|

| ( 当初装備時の発信器盤面 ) | ( 「三笠」 改造の発信器盤面 ) |

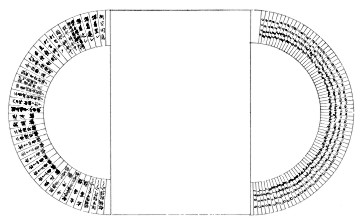

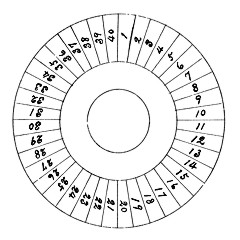

ところが、当時の発信器側は距離発信器と号令発信器とが一つのものとなっているため、文字の表示数 (目盛の数) を増やすことによって、当然のことながら表示の一つ一つの幅と大きさが小さくなってしまい不便なものとなりましたので、同時に発信器側も受信器と同じように距離発信器と号令発信器を別々のものとするように意見を出しています。

|

|

|

| (「三笠」 改造距離通報器受信器盤面) | (同 号令通報器受信器盤面) |

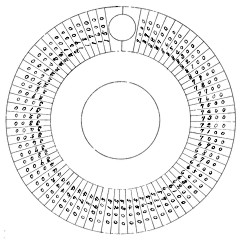

また、併せて次のような 「苗頭通報器」 も新たに装備が必要であるとしています。 しかし、「三笠」 において日本海海戦までにこの苗頭通報器が製造され装備されたのか、装備したとするとどのようなものであったのか、などは不明です。

( 「三笠」提案の苗頭通報器盤面 )

加えて、ここで示される数値は後の時代のような 角度表示ではなくて、ノット (速度) 表示 であることに注意が必要です。 ( この苗頭の表し方については射撃指揮に関することになりますので、後で改めて詳しく説明します。)

さてこの 「距離号令通報器」 ですが、「三笠」 ではその戦時日誌などを見る限りにおいては日本海海戦までには少なくとも主砲、6吋砲及び12听砲に砲台単位で装備されたと考えられます。

つまり、この 「砲台」 とは各砲のことではないこと、そして 通報器は砲術長から砲台長への伝達手段 であるに過ぎないことに注意して下さい。

しかも、装備位置はそれぞれの砲台長の目の前ではありませんし、また砲台長はそれを見ることにだけ専念できるわけでないことは当然です。 したがって、この通報器の指針が変わる度に専従の伝令員がそれを砲台長に伝えることになります。

そして、通報器によって指示された距離及び号令に基づいて砲台長が自己の所掌する各砲に対する指示・命令を出すために、砲台長 → 各砲間に別の通報器が装備されていたわけではありません。

ですから、「三笠戦時日誌」 に艦長訓示として度々でてくるこの通報器を使用した通信訓練とは、砲術長 → 砲台長間の発信器側、受信器側の伝令員の読み取り・伝達訓練であったわけです。 つまり、戦闘時の喧騒、 砲煙、被弾などの中でどれだけこの通報器を使って正確に伝達ができるか、です。

当然ながら、通信の確達性を確保するために、この通報器のみならず、伝声管、高声電話、黒板、示数盤などが併用されました。 そしてこれらの総てを同時に使用した訓練がなされていたのです。 伝声管などの使用は砲台長 − 各砲間でも同じです。

皆さんは 「え〜っ、黒板?」 などと思われるかも知れませんが、戦闘の最中にこの手持ち黒板が通信手段として極めて有効であることは、黄海海戦や日本海海戦での戦訓として知られています。

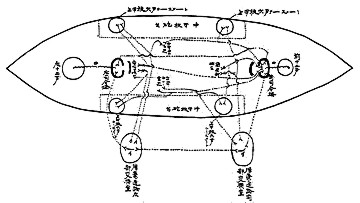

通報器以外の通信系統については、例えば 「伝声管」 (当時は一般的に 「伝話管」 と呼ばれていました) について 「三笠」 では開戦前に次のとおり増設・改装がなされています。 特に 「交換室」 と呼ばれる、通信中継所を艦内の防禦区画内の前後2か所に新設して、各部との通信連絡を確実に行えるようにしています。

( 明治36年7月の訓令による 「三笠」 砲戦関係通信装置系統 司令塔〜各砲台間 )

したがって、

|

ただ、実際の砲戦中は、砲の轟音で伝声管からの連絡は不可能である。 このため、バーランドシュトラウト社のトランスミッターが必須であり、日露戦争の日本の主力艦にはすべて装備されていた。 (p67) (p71) |

|

最も重要なのは、トランスミッター (Transmitter) である。 すなわち砲術長は目標・苗頭・距離を各砲台に連絡する手段が必要である。 これを伝声管でやることは不可能で、電気的に数字を示す機械が必要だった。 当時これができるメーカーはバーアンドシュトラウト社だけだった。 (p75) (p78) |

「三笠」 の戦闘詳報にあるように、通報器が有効なものであったことは確かですが、その一方では砲戦に限っただけでも砲術長−各砲台長間の指揮・命令・報告には 「通報器」 のみではとても足りるものでは ありません。 それはこの 「通報器」 の種類とその盤面をご覧いただければ明らかでしょう。 しかも、この 「通報器」 は一方的に指示命令を流すだけで、受信側がそれを了解したかどうかの応答を発信器側に返す機能がありません。 それをこの著者はどうやったと言うのでしょう?

しかも、戦闘時喧騒、騒音、砲煙などや戦闘被害等の場合を考慮すると、「通報器」 だけに頼ることは不可能であり、必ず他の手段との併用によらなけければなりません。

「伝声管からの連絡は不可能」 だと言うならば、なぜ砲戦系統に伝声管が装備され、しかも通信系統の改造によって増設されているのでしょうか? そして、もし 「不可能」 ならば、戦闘・砲戦訓練はこの伝声管なしで行われていなければならないはずです。 一体どうやったら通報器だけでその様なことが可能になるのでしょうか? その様なことになっていたと、 例えば 「三笠戦時日誌」 に一行でも書かれているのでしょうか?

したがって、この著者の言う 「伝声管からの連絡は 不可能 」 でもなく、「トランスミッターが 必須 」 だったわけでもありません。 そして、先にも書きましたように、当時この通報器は呉工廠のみならず、工作艦 「関東丸」 でも艦内工作で製造しており、「当時これができるメーカーはバーアンドシュトラウト社だけだった」 わけでもありません。

これを要するに、 『別宮暖朗本』 の著者はこの通報器について折角プリボイの著述を引用しているにも関わらず、これがどの様に使われるものなのか、どの様にしか使えないものなのか、を全く知らない、理解していない、ということです。

そして肝心な問題です。 「号令通報器」 はともかくとして、この 「距離通報器」 によって砲術長から各砲台長へ伝達される 「距離」 とは一体何を意味するのでしょうか?

つまり、測距儀の測定結果による 「測距離」 なのか、測的の結果によるある時間後の 「未来距離」 なのか、はたまた射撃計算後の 「照尺距離」 なのか、ということです。

これを言い換えるならば、測的やそれによる未来位置の算出、そしてそれに基づく射撃計算はどこで誰がやるのか? ということになります。

この問題の詳細については、この後に予定している射撃指揮のところでお話しする予定ですが、結論から言うと、「照尺距離」 で無いことは皆さんにもすぐお判りいただけるでしょう。

なぜなら、前部司令塔内に装備された距離通報器の発信器は1台です。 もし照尺距離を送るのだとすると、射撃計算結果は砲種によって異なってきますから、「三笠」 の場合ですと最低限、主砲、副砲及び12听砲用の3台の発信器が必要になってきます。

そして、「照尺距離」 であるとすると当然ながら距離通報器だけでなく、同時に苗頭通報器も3台必要ですが、少なくとも黄海海戦以前には 「三笠」 でさえ1台も装備されていません。

それはそうでしょう。 砲術長が一人で測的計算も、そしてこの3種の砲の射撃計算をすることは不可能ですし、それを補佐する要員・組織は、当時は砲術長の横にも、司令塔内にも存在しませんでした。 発砲諸元 (調定苗頭照尺) の決定責任は、既に 「連装砲の発射砲」 でもご説明したとおり、明治36年改訂の 「海軍艦砲操式」 の規定によって砲台長 (及びその補佐) にあるからです。

つまり、「距離通報器」 で送るデータは、測距儀による測距離そのままか、あるいは測的結果と伝達に要する費消時間等を加味した未来距離かのどちらかでしかあり得ません。

これを露天艦橋から伝声管で前部司令塔へ伝え、その上で前部司令塔から各砲台へ伝達して表示するのが 「距離通報器」 なのです。 ですから、それだけのものと言えばそれだけのもの、なのです。

したがって、『別宮暖朗本』 の著者が言う

|

艦砲で敵艦に狙いをつけるというのは、旋回手 (Trainer) と俯仰手 (Layman) の機械操作でしかなく、いずれもポイントを目盛りのどこにあてるかだけが課題である。 (p63) (p67) |

|

だが大口径主砲の砲手は、目盛り操作と弾丸装填のみに集中しており、敵艦をみるチャンスはない。 |

などということには絶対になりません。 なるわけが無いのです。 なぜならその “機械操作” に必要なデータを送ってくる装置そのものが存在しない のですから (^_^;

ついでに説明すると、旧海軍で今日に伝わる近代射法が誕生したのは、「変距率盤」 と 「距離時計」 が採用された明治41年以降のことで、この射法が全海軍に 『艦砲射撃教範』 の規定として正式に示されたのは大正2年のことです。 ( これについては、 『射法沿革概説』 でご説明しておりますので、これをご参照ください。)

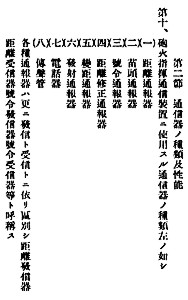

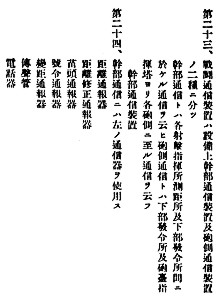

これに併せて、その近代射法実施のために必要な通信装置を主とする指揮要具の標準が決められました。 明治45年に始めて制定された 「戦艦及一等巡洋艦砲火指揮通信装置制式」 です。 ここで定められた通信器は次のものです。

( 当サイト所蔵史料より )

これらの通信器が、射撃指揮所 〜 下部発令所間 と 下部発令所 〜 各砲側間 に様々な方法で装備されます。

|

|

( 当サイト所蔵史料より )

射撃指揮所も下部発令所も、日露戦争時代にはまだ無かったことに注意して下さい。 そして、各種通信器が下部発令所と各砲台間ではなくて、下部発令所と “各砲側” とが結ばれるようになっています。

これをご覧いただければ、この著者が 「完全斉射法」 などと訳の判らない言葉で言うところの 「一斉打方」 (後の 「交互打方」 のこと) や 「斉発打方」 (後の 「一斉打方」 のこと) と言ったものが、 通信装置一つとってもそう簡単に実現できるものではなく、況や日露戦争当時の装備状況では不可能だったことが明らかでしょう。

これを要するに、この通信装置の点からしても、黄海海戦や日本海海戦時には旧海軍は 射法としての斉射は “やっていない” というより “出来なかった” のです。

したがって、この通報器のこと一つをとっても、この 『別宮暖朗本』 の著者が得意げに語る、

|

砲手を訓練すれば事故を防ぐことはできるが、命中率をあげることはできない。 6インチ砲や主砲を命中させることができるのは砲術長、すなわち安保清種なのである。 安保は部下の砲手を 機械の一部として活躍させたことについて、公言することを潔しとしなかった。 (p269) (p279) |

|

一方、三笠の12インチ主砲は、2時15分の第3斉射で夾叉 (ストラドル) を与えたものと推定される。 ・・・・ (中略)・・・・ 『三笠戦闘詳報』 によると、 それ (27日午後2時16分) 以降、12インチ砲および6インチ砲毎発は、ほとんど空弾なく命中したという。 これが斉射法の威力であるが、 ・・・・ (後略) (p300) (p312) |

(注) : 青色 ( ) は管理人によるもの

の総てがウソと誤り、どころか全くのデタラメであることがお判りいただけたと思います。

(注) : 本項で引用した各史料は、特記するもの以外は、総て防衛研究所図書館史料室が保有・保管するものからです。

最終更新 : 30/Jun/2011