|

海 軍 須 知 |

|

||||||||

第12話 タンブルホームと船舶工学の基礎 |

| 始めに (話題の切っ掛け) |

| 01 タンブルホームとは |

| 02 復原力とは |

| 03 復原挺曲線と復原力消失角 |

| 04 縦隔壁と遊動水 |

| 05 日本海軍艦艇の縦隔壁 |

| 補 : 「大和」 と復元力 |

本項は、別宮暖郎氏の 『坂の上の雲ではわからない日本海海戦』 とその改訂文庫版の 『日本海海戦の深層』 と題するあまりにも酷い著作 (以下 「別宮暖郎本」 と言う) に対して、全て一つ一つ根拠を示して指摘した極めて多数の中の一つで、日露戦争におけるロシア戦艦の船体形状のタンブルホーム (tumblehome) に関連して、平成22年に私のブログにて5回に分けて掲載したものを改めて纏め直したものです。

既に別宮暖郎本の砲術については 『砲術の話題あれこれ』 の 第2話 『日露戦争期の旧海軍の砲術』 として、また水雷関係については 『水雷術の話題あれこれ』 の 第2話 『連繋機雷(一号機雷)の話し』 及び 第3話 『日露戦争期の機雷の話し』 としてご紹介しております。

本項は、上記の別宮氏の著作でのロシア艦の特徴であるタンブルホームについての誤った記述を指摘したものですが、一般的な船舶工学についての基礎を含んでおりますので、この方面に関心のある方々にもご参考になるものと思います。

特に、艦船の重要な要素の一つである、浮心と重心の関係、そしてこれによる復元性能については、なかなかネットなどでも判りやすく解説したこれと言ったものがありませんので、これを機会にご理解いただければ幸いです。

まず、帆船や近代軍艦のフランスやロシアなどの戦艦の船体形状でよく知られている 「タンブルホーム」 の問題について、船舶工学という程までは行きませんが、その簡単な理論についてご説明したいと思います。

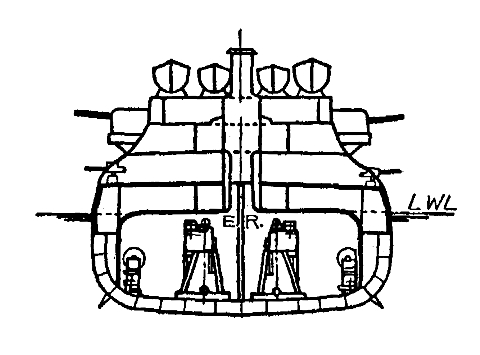

( 「ツザレヴィッチ」 の船体中央横断面 (月刊誌 『世界の艦船』 より) )

まず、『別宮暖郎本』 の記述によれば、

タンブル・ホームとは舷側の下方が張り出している形をいい、重心を下げるための措置である。 (p45) (p371)

(注1) : ページ番号については、黒字は 『坂の上の雲ではわからない日本海海戦』、緑字は 『日本海海戦の深層』の該当ページをしまします。 本項内全て以下同様です。

舷側が下方に張り出している ・・・・ ってバルジの説明じゃないんですが (^_^ ;

この一言で 『別宮暖朗本』 の著者が、船舶工学どころか、船そのものに関して “も” 全くご存じないことを白状したようなものです。

タンブルホームとはその逆で、船体横断面の形が上方で内曲がりになっていることを言います。 実際の船体形状を見てみましょう。 ほぼ同じ排水量であるものの比較で、左が一般的な船体形状の 「富士」 で右がタンブルホームを有する船体形状の 「ツザレヴィッチ」 です。

( 左 : 「富士」、 右 : 「ツザレヴィッチ」 (月刊誌 『世界の艦船』 より) )

喫水線のやや上までは、ほぼ普通の外形形状であることが判りいただけるでしょう。 そしてタンブルホームだからといって、そうでない艦型に比べて別に艦幅が広い (全長に対する艦幅の比率が大きい) わけでもありません。 実際のところ、「富士」 が 0.1951 であるのに対して、「ツザレヴィッチ」 は 0.1919 で逆にやや細長いのです。 ( 簡単にするため、船舶工学で使用する 「ファインネス係数」 の話しは省略します。)

つまり、タンブルホームの特長は船体の下部にあるのではなくて、上方にあるのです。 ちょっと考えさえすれば、当たり前と言えば当たり前のことなんですが。

しかも、『別宮暖郎本』 では

フランス人がタンブル・ホームのアイデアを発想した。 (p43) (p44)

などと (^_^)

タンブルホームとは、元々は帆船において、マストの横索具類を舷側に固定するために好んで採られた方式です。 そして、鋼鉄船の時代になってからは、この方式を利用して船体上方及び構造物の幅を狭くして重心を下げる効果を狙った、船体設計の一形式のことです。 また副次的に、艦首尾線方向への側砲の射界を確保する目的もあります。

したがって、

タンブル・ホームとは、近代的艦船の常識の高舷側形式と、イタリア式砲艦に代表される低舷側方式との、過渡期の型式とみなすこともできる。 (p45)

この文は改訂文庫本版で新たに書き加えられたものですが、高舷側形式、低舷側方式 ? 高乾舷、低乾舷でしょう、というツッコミはさておき、 過渡期 ・・・・ とはどういう意味なのでしょうか? 低乾舷型から高乾舷型、あるいはその逆への発展の途中?

とんでもありません。 これは前述の効果を狙った、フランスを主とする一つの設計方式であって、それを模倣したロシア海軍以外の諸外国海軍ではほとんど採用されなかったのですから、“みなすこともできる” などできるわけがありません。 当該改訂版の “改悪” 箇所の例ですね。

そして、この著者はタンブルホームの欠点として

戦闘中、なんらかの原因で艦が傾斜した場合、8度を超えると砲甲板が海面にかぶり、そのまま転覆する可能性がある。 (p44) (p45)

(タンブル・ホーム (p44) (p45) )

これがタンブルホームとは全く関係無いことは、すぐにお判りいただけるでしょう。 単に下層の砲甲板の位置が低いだけの問題あって、これはタンブルホームであろうがなかろうが同じです。

したがって、この図がタンブルホームだから 「転覆する可能性」 があるという説明には全くなっていないことはもちろんです。 一体何処がと言うのでしょう? (この図にある縦隔壁や遊動水の話しは、この後で。)

しかも、この 『別宮暖朗本』 の中では、何度も盛んに 「8度」 「8度」 と、数値を出すことによってさも専門知識に基づいているかのように印象付けようとしていますが、この 「8度」 とは一体何を根拠にしているものなのでしょうか?

実はこの著者が根拠とするものは、この別宮暖郎本の後半に出てくる各ロシア戦艦沈没の説明で引用している、例のプリボイの “小説” なのです。

「 (前略) 司令塔にいた者はみんな、8度の傾斜が限界と言うことを知っていたので一言も発するものがなかった。 (後略) 」 (「プリボイ著 『バルチック艦隊の潰滅』 )

『アリヨール』 では艦が8度の傾斜までしかもたないことを計算していたので、回頭するさいには、鋭角的に曲がらず、大きな弧を描くようにしていた。 (p317) (p329)

“鋭角的に曲がらず” などと言う可笑しな表現のことはさておいて (水に浮かぶ艦船は “特別な” 機械・舵の使い方をしない限り、通常の操艦ではその様なことにはなり得ないことは常識ですが)、このような小説に書かれた数値を何の裏付けもとらずに引用し、それに基づいた想像・妄想が蕩々と述べているのがこの著作の特色です。

では、この著者が当該書で参考としたとして巻末に列記しているものの中に、キチンとしたものはないのでしょうか?

いえ、ちゃんとあります。 この著者が “少壮官僚の作文だからプリボイの小説より信用できない” とする、ロシア海軍の公刊戦史 『1904、5年露日海戦史』 の中で、7月11日付 「艦隊令第7号」 という公式文書として述べられているのです。

8度? そんなものはどこに出てくるのでしょうか。 この著者、自分に都合の悪いものは無視なのか、あるいは全然読んでもいないのか? 唖然とさせられます。

それでは、そのタンブルホームを含むロシア戦艦の復原力について、もう少し船舶工学の基礎的なところから見てみます。

何故鋼鉄製の艦船が水に浮くのでしょうか。 それは、言うまでもなく船体構造によって得られる 「浮力 (浮力中心 )」 が 「重量」 を上回るからです。

その浮力と重量が釣り合った状態で浮いていますが、浮力が上回る分が水面より上にある 「予備浮力」 となります。

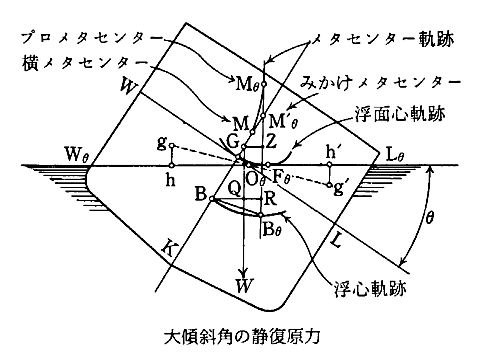

そして、下図 (注2) のように通常の艦船では当然ながら 「浮心」 (B) は 「重心」 (G) より下 にあります。 このことが、復原力に関する様々な問題を引き起こしてくるのです。

では、何故 「浮心」 が 「重心」 より下にあるのに、転覆せずに浮いていられるのでしょうか?

それは船体が傾くことによって下図 (注2) のように浮心の位置が “傾いた側に” 移動し、これによって船体を元の状態に戻そうとするモーメントが働くからです。 これが 「静復原力」 (Statical Stability)であり、単に 「復原力」 と言う場合にはこれを意味します。

上図のように、GZが大きくなるほどその復原力も大きくなります。 このGZ値を 「復原挺」 と言います。 同じ傾斜角であるならば、重心が低いほどこのGZ値が大きい、即ち復原力が大きい、というごく当然の結論になります。

しかしながら、GZ値は重心の位置だけではなく、傾斜の角度によっても変わってきますので、復原性能を表す定性的なものとしては使えません。

そこでこれを一般的に言い表すために、個々の船の固有の値となる 「重心」(G) と 「メタセンター」 (傾心、M) 間の長さによって、その船の復原性能の指針とするのが通常です。

このGM値を 「メタセンター高」(Metacentric Height) と言います。 傾きが小さい場合 (一般に5〜10度まで) には、メタセンター (M) はこの図のようにほぼGBの延長線上のほぼ1点ですが、傾きが大きくなるにつれて、その位置からずれてきます。 下図 (注2) のようにです。

実際のこのメタセンターの移動などは、個々の船の船体形状や重心位置によって変わってきて、大変複雑なお話しになりますので、取り敢えず本項では、“そういうもの” という概念を覚えておいて下さい。

そこで、先の復原性能の指針であるGM値、即ちメタセンター高ですが、当然のこととして、沢山の物を搭載したり、改造などによって重量が増えると、浮心の上昇以上に重心が上昇 (図 (注2) では G→G’) することになります。 これはつまり、GM値の減少、即ち復原挺の減少をもたらします。

そこで、これをタンブルホームについて考えますと、この形状船体を有する艦船では上甲板以上の幅が狭いので、もし船体上部や上部構造物に必要な容積を確保しようとすると、必然的に上に積み上げる、即ち背の高いものになります。

元々が重心位置を下げるためのタンブルホームですが、このために反って上方の重量が増え、重心位置が高くなる原因となります。 特にロシア艦艇では、充分な寒冷対策を要するために、上部構造物も密閉構造とせざるを得ず、ますます重量増となる傾向を生じます。 それに、上部が重くなるといわゆる 「トップヘビー」 となって、うねりや転舵による横動揺が大きくなり、これが一層復原力に悪影響を及ぼします。

つまり、重心位置という問題に関しては、タンブルホームという形状そのものではなく、それに伴う上部構造物のあり方、設計・建造や実際での運用上の仕方の話しなのです。

こういう肝心な点については、『別宮暖朗本』 では全く触れられていません。 しかも、

ロシア艦政当局は、ボロジノ級を建造するにあたり、この問題を一挙に解決しようとした。 すなわち主砲を12インチとし45口径6インチ砲を両舷6個の連装砲塔に格納し、かつ装甲強化を行なおうとした。 そのため上部構造への加重負担は厳しく、タンブル・ホームを維持せねばならなかった。 (p42−43) (p43)

両舷6個、って合計で12基という意味? 違いますね、多少なりとも船を知っている者はそんな書き方はしません。 片舷3基宛でしょう ・・・・ などというツッコミはさておいて、

“維持せねばならなかった” 理由の説明には、何にもなっていません。 フランス戦艦では当時既に副砲の砲塔化を採用しておりますので、「ボロジノ」 型のプロトタイプたる 「ツザレビッチ」 をフランスに発注し、かつその図面を元にして 「ボロジノ」 型を設計・建造したために、あのようになっただけのことです。

つまり、要求性能を充たしてかつ必要な安定を得るためには、それに応じた設計・建造方法をすれば (変えれば) よかっただけのことで、タンブルホームを維持する必要性とは何の関係もありません。 そして、

ロシア海軍当局は、フランスで建造したツェザレヴィッチをボロジノ級に含めないが、同一設計であり、含めることにする。 (p43) (p44)

前述の様に 「ボロジノ」 型は 「ツザレヴィッチ」 の図面を元にしてロシアで設計をした物ですから、この分野の素人さんが書くものとしては “同一設計” というのも、まあ許容範囲内と言うことになるのかもしれません。 もっとも、そうする場合には 「ボロジノ級に含める」 ではなくて、「ツザレヴィッチ」 型6隻とするべきでしょうね。 (^_^)

まあ、こちらの方はいいとしても、

ペレスウェート級4隻 (ペレスウェート、ポベーダ、レトヴィザン、オスラビア、ロシア艦政当局はアメリカで製造されたレトヴィザンをペレスウェート級に含めないが、同一設計であり、含めることにする。) (p42) (p43)

“製造”? などというツッコミはさておき ・・・・ 一体どこが 「同一設計」 なのでしょうか? 同一設計という意味が判って言っているのでしょうか? それとも、「完全斉射法」 などのように、例によって何の説明もなしにこの著者自身の独自な定義付け (造語) によるものでしょうか?

皆さんよくご存じのとおり、アメリカに発注され設計・建造された 「レトヴィザン」 と、ロシア国内で設計・建造された 「ペレスウェート」 型とは全くの別ものであって、同一の 「型」 あるいは 「級」 に含めることなど到底出来るものでないことは “常識” のことであって、“ロシア艦政当局は含めない” などというのは当たり前のことです。 同一設計では全くないのですから、含めるわけがありません。

この著作のようなことを言うなら、むしろ 「クニャージ・ポチョムキン・タウリチェスキー」 の方が遥かに 「レトヴィサン」 型と言えるでしょう。

(注2) : 『理論船舶工学 上巻』 (大串雅信著、海文堂) より引用。 因みにこの全3巻本は私が防大の学生の時に使ったものですが、未だにこれに替わる船舶工学の良い解説書は出ていません。

一般的に、傾斜が大きくなるほど復原挺も大きくなり、従って復原力も大きくなります。 そして、ある傾斜角度を過ぎると今度は逆に小さくなっていき、遂には復原挺 (=復原力) が 「零」 となります。 この復原力が零となる傾斜角を 「復原力消失角」 といい、これよりも更に傾くと船は転覆することになります。

これを表したのが下図 (注3) の 「復原挺曲線」 です。 通常 「復原力曲線」 と言う場合にはこれを指します。

上の 01項でご紹介した 「艦隊令第7号」 に従うと、「ボロジノ」 型は、下部砲門を開放した場合にはこの復原力消失角が “たったの20度” であり、砲門を閉鎖した場合でも40度しかないとされています。 実に驚くべき数字です。

ただしこれは、如何に設計・建造の仕方が誤っていたのか、ということであって、決して “タンブルホームだから” ということではありません。

つまり、基本設計と建造・工程管理 (重量管理) の悪さが最大の原因です。 それは旧海軍の 「友鶴」 の例を見ていただければ明らかでしょう。 そして、実際にロシア戦艦の復原性能の悪さは、タンブルホーム自体にあったのではなく、設計と建造の方法にあったことが実証されています。

即ち、ロシア海軍の公刊戦史 『1904、5年露日海戦史』 の中で、次の数値が示されています。

| ボロジノ | ||

| 計画時 | 実際 (リバウ出港時) | |

| 満載排水量 | 13,940 トン | 15,275 トン |

| 平均吃水 | 26呎 8吋 (8m 12cm) | 29呎 1吋半 (8m 88cm) |

| GM値 | 4呎 4吋 (1m 32cm) (通常載炭) |

2呎 6吋 (76cm) (満載炭) |

| インペラトール・アレキサンドル 3世 | ||

| 計画時 | 実際 (リバウ出港時) | |

| 満載排水量 | 13,500 トン | 15,300 トン |

| 平均吃水 | 26呎 6吋 (8m 7cm) | 28呎 10吋 (8m 79cm) |

| GM値 | 3呎 9吋 (1m 14cm) (通常載炭) |

2呎 9吋 (84cm) (満載炭) |

特に 「ボロジノ」 のメタセンター高 (GM) の実際値については、海軍技術会議の決定値としてロジェストウィンスキーに通知されたもので、これに併せて 「 メタセンター低き故に海洋の航行を疑惧し特に其戦闘条件に対しては最慎重の注意を要する 」 との勧告が付けられています。

この平均吃水の増加とメタセンター高の減少が何を意味するのかは、既にご説明してきたところです。

これだけのキチンとしたデータが示されているにも関わらず、『別宮暖朗本』 ではこの公刊戦史を参考文献としながらも、全くこのことに触れていません。 この著者は、まともにこの公刊戦史を読んでいないのか、あるいはこれが何を意味するのか理解できなかったのか?

いえ、次の記述を見る限りでは、この著者は船舶工学のほんの初歩さえ、知らない、判らない、調べていない、で書いているとしか言えません。

タンブル・ホームは上部構造を重くしても重心が上がらない工夫であるが、重心がある限度を超えて喫水線に近づくと、急速に復原性が悪化する。 (p310) (p321)

ここまで本稿をお読みいただいてきた皆さんには、これの何がおかしいかはもうお判りですね。 まったく、何をか況や、です。

それでは、タンブルホームという形式自体には復原性能についての欠点はなかったのか? というと、確かにこれもあります。 ただし、これは欠点と言うより “不利な点” と言った方が正しいでしょう。

下図 (注3) は乾舷の高さによる復原挺曲線の違いを表したものです。

乾舷が高いほど、傾いたときに浮心が横に移動する幅が大きくとれますから、このため復原挺が大きく、復原力消失角も大きくなります。

この図から考えていただけばお判りのように、タンブルホームのように船体上部が内曲がりしている船形では、この高乾舷によるメリットが生じません。 すなわち、タンブルホームの内曲がりのラインよりも更に水面が高くなるように大きく傾いた場合には、その内曲がりによって船体上部の内部容積が小さくなるため、傾いても浮心の横への移動が大きくならないためです。

したがって、同じ大きさ、同じ乾舷の高さならば、通常の形状よりはタンブルホームの方が復原性能としては悪いということになります。 そして、その不利な点を重心の低さで補うのが、タンブルホームの本来のあり方なのです。

つまり、ロシア戦艦はタンブルホームという船体形式の “不利な点” を、設計と建造のまずさにより現実の “欠点” にしてしまったのです。

ただし、これは高乾舷でも低乾舷でも、吃水 (=排水量) は同じとしての場合で、実際には同一形式の構造ということはあり得ないことですから、単純に低乾舷だから復原力が悪く、高乾舷だから良い、というような簡単な話しではないことにはご注意ください。

(注3) : 前出 『理論船舶工学 上巻』 (大串雅信著、海文堂) より引用。

復元力に関連してご説明しておかなければならない重要なことは、縦隔壁 と 遊動水 の問題です。

「遊動水」 と言いますのは、船体内にあって空気と接する表面 (「自由表面」 と言います) がある液体のことを言います。 別に水でなくても、油などでも構いません。

この遊動水があると、船が傾斜した場合にはGM値を著しく減少させることになります。 つまり、下図 (注4) のようにです。

船が傾くことによって、この遊動水もその傾いた側に移動します。 これはつまり遊動水の重心が移動することを意味します。

すると、船全体の重心も横に移動し、これによって見かけの重心 (G’) は大きく上昇し、したがってGM値はG’Mへと大きく減少することになります。

理論式などの詳細な説明は省略しますが、この遊動水が問題なのは、実はこの GM値の減少は遊動水の “量” ではなくて、“表面積” に関係する からです。 ( 正確には表面積ではなくて自由表面の形状ですが、これの方が感覚的に理解し易いでしょう。)

例えば、缶室や機械室などにおいて縦隔壁が設けられ、右舷側と左舷側に大区画が分けられている場合を考えてみて下さい。

こうした構造の大区画に戦闘被害などで浸水があった場合には、その浸水量はもちろんですが、それ以上に問題なのはこれが遊動水となることです。

片側の大区画で浸水して船体が傾くと、極めて大きな表面積の遊動水によって、GM値が一気に落ちることがお判りいただけると思います。 ( これは、満水のタンクや完全に充満した浸水区画などの場合、即ち自由表面がない場合には当てはまらないことにはご注意下さい。 これらの場合は、単に船体片側の重量が増えるだけのことです。)

そこで、もう一度 02項で出てきた 『別宮暖郎本』 の “タンブルホームの説明” であるとするトンデモ図を見てください。

( タンブル・ホーム (p44) (p45) )

実は、「ボロジノ」 型などロシア戦艦の復原性能の大きな問題点は、この機関区画の縦隔壁の存在もその一つなのです。

まさにこのトンデモ図は、タンブルホームの特性の説明ではなくて、縦隔壁による片舷浸水とそれによる遊動水の問題を示しているのです。 もちろん、片舷浸水や遊動水の問題はタンブルホームとは何の関係もありません。 (この 『別宮暖郎本』 が小説を根拠にした 「8度」 などという数値については、先にご説明したとおりです。)

しかもこの著者、遊動水の問題は全く理解しておらず、単に浸水による片側だけの重量増と浮力の喪失のこととしか考えていないようです。 日本海海戦において沈没したロシア戦艦は、元々がタンブルホームという復原性能の面では “不利” な船体形状を採用した上に、設計と建造の誤りによって、上方重量の増加による重心の上昇 (トップヘビー) とGM値の減少、吃水の増大という “欠点” を作り出しました。

そして、縦隔壁の存在という設計上の重大な “欠点” も加わって、戦闘被害と下層砲甲板の低さによる浸水のために遊動水の問題が発生し、まだ相当な予備浮力を保持している状態にも関わらず、一挙に復原力を失って転覆し沈没したものがある、ということが考えられます。

したがって、

フランス人は重心を下げるためにタンブル・ホームを採用したのだが、大洋における海戦では重大な欠陥がある。 すなわち砲戦の結果、海水が入ると、船体復原性が急速に悪化する。 (p44) (p45)

これらの欠陥はロシア艦政当局に気づかれていたようだが、元にある設計コンセプトが問題だと、是正は不可能である。 (p45) (p46)

ボロジノ級戦艦の設計、とりわけタンブル・ホームがこの悲劇を招いた。 (p320) (p332)

と、この著者が判ったように言う “タンブルホームだから” ではないことはお判りいただけたと思います。 ましてや、

マカロフ理論にもとづく、6インチ砲塔式というコンセプトが引き起こしたといえるが、価格の関係からか、トン数を1万3000トンに落としたことも関係している。 (p44)

加えて、予算の関係でトン数を1万3000トンに落としたことも関係している。 (p46)

などは、タンブルホームの問題とは何の関係ありませんし、復元性能の問題とも直接は関係しません。 要するに、船体設計・建造と運用のやり方が悪かったのです。

(注4) : 前出 『理論船舶工学 上巻』 (大串雅信著、海文堂) より引用。

前述の縦隔壁のことは、日本海海戦におけるロシア戦艦の転覆沈没原因の一つとして、旧海軍にとっても艦艇設計上の貴重な戦訓となりました。

しかしです。 旧海軍はこの戦訓を得たにも係わらず、その後の艦艇設計において、遂に今次大戦までそれを活かすことはなかったのです。 このため、この大区画の縦隔壁の存在が、船体の鋲構造の問題と併せ、今次大戦における旧海軍艦艇の浸水被害に対する “弱さ” の重大な一因となっていることが明らかです。

なぜ旧海軍がこの縦隔壁を止めなかったのか? なぜ日露海戦の教訓が活かせなかったのか?

これについては故福井静夫氏がかつて次のように書いています。

( 月刊誌 『世界の艦船』 昭和34年5月号 (通巻第21集) より )

まるで他人事のように、かつ大したことではなかったかのように、サラリとかわしています。

それはそうでしょう。 平賀譲を持ち上げ、平賀譲 − 牧野茂 − 堀元美・福井静夫の直系だと強調することによって、戦後の艦艇研究家としての自己の正当性とノーブルさを訴えようとした故福井静夫氏にとって、これが大問題とは言えるはずがなかったのです。

しかし、冗談ではありません。 これこそ、平賀譲を始めとする造船屋さん達の犯した “大失態” の一つであり、彼らが負うべき重大な責任です。

改善できたにも関わらず、故意にやらなかった。 そしてそれを棚に上げて、ダメコン (ダメージ・コントロール) 云々などとさも用兵者側にその責任があるかの如く問題の焦点をすり替えてきたのが、戦後の造船屋さん達のやり方です。

トップヘビーや船体強度の不足などは 「友鶴事件」 や 「第四艦隊事件」 などの発生によって今次大戦前に “何とか” 手を打つことができました。 それ故に、藤本喜久雄に替わった平賀譲の技法によって、他の問題を総て覆い隠したままとなったのですが。

しかし残念ながら、この縦隔壁の問題は今次大戦において実際に戦闘によって艦艇が沈み始めるまで表に出ることがありませんでした。

旧海軍艦艇史について、当サイトの掲示板たる 「談話室」 で出た鋲構造や軽質油タンクの問題などと併せ、いやそれ以上に、この縦隔壁の問題はもっと強く指摘されてもよいものの一つです。

もちろんこの日露戦争後に続く旧海軍の縦隔壁の問題については、当然ながら 『別宮暖朗本』 の中では全く触れられておりません。 この著者が根拠として引用するような書籍類には出てこないからです。

この項の最後として、復元力の考え方について1つ付け加えておきたいと思います。

それは、戦艦 「大和」 の46センチ主砲の発砲時の衝撃に関連して、 「大和」 の生き残りの砲術科だった者から聞いた話しとして、最近でも実しやかに次のように語られることがあります。

「大和」 は沖縄で座礁して浮沈砲台になると言われているが、「大和」 は座礁して主砲を撃つとひっくり返る

これなどは、本稿をお読みいただいた方々には、復元力と言う船舶工学の初歩の初歩を齧ったならば、そのようなことは全くあり得ないことであるとがご理解いただけると思います。

即ち主砲の発砲時に、通常どおり海面に浮かんだ状態で転覆しないならば、艦底が海底に付いた状態で転覆するようなことには絶対にならない、と言うことです。

ちょっと考えれば判りそうなヨタ話しを、さも真実であったかの如く吹聴するようなことは、止めてもらいたいものですよね。

最終更新 :10/Apr/2022