|

|

|

||||||||||||

「機雷」 一般 (前編) |

敷設水雷に続いて、「機械水雷」、即ち 「機雷」 の一般的なことについてお話しします。

「機雷」 と言うものの、現代における分類については、前回の末尾に (参考) として付記させていただきました。 この分類のうち、日露戦争当時においては、単に 「機雷」 と言えば 「繋維機雷」 のことを指しています。 勿論、それ以外のものを意味する場合もありますが、非常にまれであることは頭に置いてください。

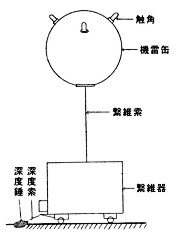

さて、一般的な繋維機雷がどの様なものかは、皆さんよくご存じとは思いますが、簡単にご説明しますと、その典型的な例は次のようなものです。 この構成は当時でも現在でも基本的には変わりません。

海底に 「繋維器」 が置かれ (敷設され) ます。 これは機雷を一地点に留め置くための重しであり、かつ敷設前の繋維索の格納箱であり敷設時のその展張装置でもあります。

そこから 「繋維索」 が展張されて正浮力を有する機雷本体、即ち 「機雷缶」 を繋ぎ止めています。 そして、海底の繋維器からの繋維索の長さ、即ち逆に言うと機雷缶の水面からの深度、を決めるのが、後からお話しする 「深度索」 と 「深度錘」 です。

機雷缶には触発発火用の 「触角」 が付いていますが、日露戦争前後の旧海軍の機雷はまだこの触角方式ではありませんで、この点はロシアの機雷に遅れをとっていた事項と言えます。 詳細については公開中の 『帝国海軍水雷術史』 をご覧ください。

そこで、『別宮暖朗本』 に入りますと、

③ 機械水雷の略が機雷である。 ただ日露戦争当時の機雷は、水深100メートルを超えては、なかなか敷設できなかった。 このため大型艦は、水深の浅い場所を通航すること自体を避けるようになった。 (p180) (p188)

ここで言う機雷が 「繋維機雷」 のことであることをこの著者は何の断りもしておりませんが ・・・・ それはともかく、

当時の旧海軍の繋維機雷は、その主力である 「二号機雷」 では100mどころか、たったの35ファザム (=約64m) でしかありません。 これに機雷缶の最大深度4.5m (=深度索の索長15フィート) を加えても、最大約70m程度の水深の場所にしか敷設出来ませんでした。

と言うよりは、それ以上の水深のところへも敷設することは可能ですが、繋維索の長さが35ファザムでしたの、肝心な機雷缶そのものが有効深度にならない、ということです。 つまり、物理的な敷設の可・不可ではなく、敷設しても無駄になるだけのことです。

何故その長さの繋維索かと言いますと、それは敷設前にその繋維索を収納している繋維器の大きさや重量などの問題や、深いところに敷設しても繋維索が長いと海流などによる機雷缶の振れる範囲が大きくなる (=機雷缶の位置、深度が変わる) などの問題があるからです。

この問題は、「繋維機雷」 である以上、日露戦争当時であろうが現代であろうが同じです。

( ただし、現代では例えば機雷缶から上にセンサーとなる索を浮きに付けて上に伸ばすなど、繋維索長を長くしなくても良いような工夫をしていますが。)

ところで、吃水の深い大型艦艇が水深の浅い場所、あるいは陸岸に近いところを避けることは、別に機雷があろうがなかろうが 当たり前のことで、船乗りの常識です。 特に、測量がまだ不十分で、正確な海図が完備していなかった当時のことを考えれば、当然のことと言えます。

したがって、大型艦艇が浅いところや陸岸近くを通るのは、港や狭い海峡への出入りなど、必要に応じて、あるいは止むを得ない場合ですから、この著者の主張は全くのトンチンカンな見当外れです。

この著者が、船というものを如何に知らない、判っていないかが、これだけでもよく判ります。 私達船乗りからすれば、何を寝ぼけたことを、と思います。

機雷は非常に危険な武器である。 まず敵味方を区別しない。 次に機雷は海流などにより移動することが起きる。 そして、ワイヤーから切断されれば海上を浮流する。 (p181) (188)

だからどうだと言うのでしょうか? 判ったようなことを書いていますが、当たり前のことに過ぎず、一体何を言いたいのか全く意味不明です。

「敵味方を区別」 しなくても、我は自軍機雷の敷設位置を知っていて、そこを避ければよいだけのことです。

また 「海流などにより移動」 とはいっても、ズルズルとあちこちの海域へ放浪して回るようなものではなく (まさかこの著者はそう思っているのではないでしょうね?)、敷設位置から多少はずれるということです。

( 「浮流機雷」 についてのこの著者の “トンデモ話し” は、機雷掃海についての時にご説明します。)

そんなことよりも、海軍にとって最も肝心なことは、当時の機雷は これを取り扱う者が危険 であった、と言うことです。

つまり、機雷を使用可能状態に組立・整備した後、特に敷設作業時に、それを担当する者に対する安全機構・装置が不十分だったということです。 このことが、日露戦争以前では機雷を大規模に使用する、あるいは計画するに至らなかった理由の一つになります。

このため、旧海軍では明治36年兵器採用の 「二号機雷」 において、それまでの 「断縁器」 に加えて、更に 「隔時器」 という二重の安全装置を考案してこれを機雷缶に装備したことによって、やっと何とか取扱及び敷設時の安全が確保できるようになりました。

( 二号機雷については、この次にまたお話しします。 ここでは取りあえずその安全装置のことのみで。)

そしてこの 安全装置付きの機雷缶と、後でご説明する小田喜代蔵の発明になる 「自働繋維器」 との組み合わせによって、ここに 初めて機雷というものを大規模に使用することが可能 になったのです。

こんな肝心なことが抜けていれば、何故旧海軍が日露戦争で機雷の大規模かつ攻勢的な使用に踏み切れたのか、が全く理解できません。

この著者は、このことさえ知らない、判らない、調べていないのか、あるいはこの後で出てきます小田喜代蔵の手柄話しをでっち上げるために無視したのか、のどちらかです。 あるいはその両方か。

最終更新 : 06/Jan/2012