|

|

||||||||||||

���������̖C�p |

| �@�@�@�u�O�}�v �C�p���@�������� |

| �@�@�@���C�C��̐�P |

| �@�@�@���C�C���P�Ɋ�Â� �u�O�}���v |

| �@�@�@�w�ʋ{�g�N�{�x �̌��� |

����ł́A�����R�V�N�W���P�O���̉��C�C��ɂ����āA �����́u�O�}�v �C�p���ł����������������ǂ̂悤�Ȏˌ��w���@���̂��Ă��������Љ�邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�������A�{�������ǂ݂����������߂ɂ́A���ɐ������Ă��܂������̑�Q�b �w���I�푈���̋��C�R�̖C�p�x �̂����܂ł̑��Ă̍������ǂ݂��������Ă��邱�Ƃ��O��ł��邱�Ƃ́A�\���グ��܂ł�����܂���B

�F�����m�̂Ƃ���A���������� �u�O�}�v �C�p���Ƃ��Ė����R�V�N�R������R�W�N�Q���܂ōݔC���Ă���܂��B�@���������ڂ��������܂��ƁA�R�V�N�R���T���t�ŊJ�펞�� �u�O�}�v �C�p���ł������a�c�K���Y���� �i�C���P�V���j �� �u�����v �C�p���֓]�o���A�����̌`�œ����t �u�����v �C�p���ł����������������� �i�C���P�W���j �� �u�O�}�v �C�p���֕�E�ւ��ŁA���ɂR���W���ɗ����C���܂����B

���̌��̗��R�ɂ��Ă͕s���ł��A���������� �u�����v �C�p����E �i���m�ɂ͏������C���O�̑�тł��̂ŖC�p���S���j ���R�U�N�V���V���ł��̂ŁA�͂��W�����ŁA�������J�풼��ɘA���͑����͖C�p���։�����ł�����A�唲�F�ƌ������̂Ƃ���ł��B

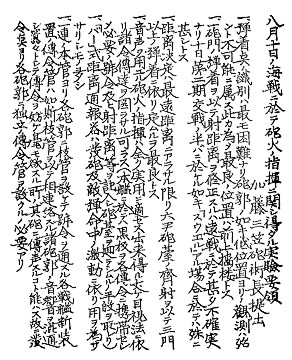

�����āA���������͂R�V�N�W���P�O���̉��C�C��ɎQ�����A���̎��̌o������ �u�O�}�v �ł̖C�p�ɂ��Ă̐�P���c���Ă��܂��B�@���ꂪ����ŏ��ɂ��Љ�� �w�����\���̊C��ɉ��ĖC�̎w���Ɋւ�����������v�́x �ł��B

�i �������̂P�Ŗځ@�@�h�q�Ȗh�q�������ۗL�ۊǎj����� �j

���̕����́A���C��ɂ����� �u�O�}�퓬�ڕ�v �i�O�\���N�����\�����I�͑��C���O��ڕ�j ���̎ˌ��Ɋւ��鎖���𒆐S�ɂ��ĉ��߂ēZ�ߒ��������̂ŁA�A���͑��i�ߕ��ɒ�o����A�����Ă��̌㓌��������� �S�R�ɑ��ďЉ�ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B�@������Ă�����e�́A�O���ɂ��̋��P����������A�㔼�����̋��P�Ɋ�Â������ �u�O�}�v �̖C��v�� �i�C���j �̈�Ă���\���Ă��܂��B

�������A�������������ۂɉ��������グ�����̂Ȃ̂��A���m�ȓ��t�͕s���ł��B�@�u�O�}�@����Q�O�T���v �Ƃ��ĘA���͑��i�ߕ��ɒ�o����Ă���A�S�R�ւ͂X���P���� �w����������P�Q�U���x �Ƌ��ɔz�z���ꂽ���A ���邢�͂X���Q�V���� �u���C�C��y�щU�R���C��ɂ�����퓬�Q�l�v �i�����@����P�P�R�S���j �Ɋ�Â��lj��Ƃ��Ĕz�z���ꂽ���̉��ꂩ�Ɛ�������܂��B

�w�����\���̊C��ɉ��ĖC�̎w���Ɋւ�����������v�́x ����e���ƂɓZ�߂Ă��Љ�܂��B�@�e���ڂ̏����́A�����̓s��������̍��ڂɏW�ߒ����܂����̂ŁA���T�̂��̂Ƃ͑����قȂ�܂����Ƃ����f�肵�܂��B

�����\���̊C��ɉ��ĖC�̎w���Ɋւ�����������v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O�}�C�p����o

��A�e���_�̎��ʂ͍ł�����Ȃ�@�C�s�̔@����ʒu���ϑ��͖w��Ǖs�\�ɑ����@�����ׂߍŗǂ̈ʒu�͑O����O�Ƃ�

���������̏����o���̑�P���ڂ��e���ϑ��ɂ��Ăł��B�@���X�J��O���� �u�O�}�v �ł͒e���ϑ��Ƃ��Ğ��O��ɏ��Z�y�ь��Ȃǂ�z�u���Ă���A�J�풼��̗����`�ւ̊Ԑڎˌ��Ȃǂ̍ۂɂ́A ��������̊ϑ������p����܂����B

���̈���ŁA�C��ł͓����̖C�틗���̗\�z���U�烁�[�g���ȓ��ł����̂ŁA���̞��O��̔z�u�͊͋����͎i�ߓ��Ɉʒu����C�p���̕⏕�I�Ȗ����ƍl�����Ă���܂����B�@���������āA���C�C��ł͂��̂U�烁�[�g��������ˋ����ŖC�킪�J�n���ꂽ���Ƃ���A���R�̋A���ƌ������̂Ƃ���ƌ����܂��B

�����āA�˒e�̏C���ɂ��Ă��A�]���͊e�C�䒷��������s�����ƂƂȂ��Ă��܂������A���̗l�ȃo���o���ł̎��{�ł͂Ȃ��A�ł����m�Ȓe���ϑ����\�ȏ��ł̊ϑ����ʂ����ʂ��Ďg�p���邱�Ƃ��K���Ƃ���܂����B

���ꂪ���̌�ɏo�Ă���ˋ����̖��ɂ��q����킯�ł��B

���́A���̒e���ϑ��ɂ��Ă̂��Ƃ��{�����̑�P���ږڂł����āA�˖@�Ɋւ�����̂���P���ڂł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�@���������R�U�N�ɑS�ʉ������ꂽ �w�C�R�͖C�����x �̋K��A�Ƃ�����肻��܂ł̋��C�R�̖C�p�Ƒ傫���قȂ邱�Ƃ����{�����̂ł���A�悸���ꂪ��P���ɗ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�Ƃ������Ƃ́A�˖@�Ɋւ��邱�Ƃɂ��Ă͏]���̂��̂Ƒ傫���O��Ă͂��Ȃ��A�����ˌ��w���@�Ƃ��� �u��đŕ��v �� �u���ݑŕ��v �ɂ��Ď˂͂���Ă��Ȃ��ƌ������Ƃ��Ӗ����܂��B

��A��C��̒e�����ȂĎˋ������C������͉���ɉ��Đr���s�m���Ȃ�@�\���������̔��ɉ�����@�� �u�X�E�G���v ����ꍇ�ɉ��Ă͎�ɐr���Ƃ�

��A��������͍ʼn������ɂ��炴�����Z���C��̐Ď˂��ȂĎO��ȏ�̒e���Ɉ˂��ނ���ŗǂƂ�

����͂܂�A���C�C��̑�P���C��ł͂P���`�V�烁�[�g���Ƃ����������ł��������߁A���߂͎�C�P��������Ď��˂��s���A����ȍ~�@�����U�C���`�C�R�`�S��ɂ�鎎�˂������ �i�\��������j�A �Ƃ������Ƃł��B�@�ł����炱�̋��P���o�Ă���킯�ŁB�@���������Ă���𗠕Ԃ��A�˖@�Ƃ��Ă� �u��đŕ��v �ɂ�鎎�˂͂���Ă��Ȃ��ƌ������Ƃł��B

���̎��˂̗v�̂ɂ��ẮA���̌�̖C�����P�Ăɏo�Ă��܂����A���ۂɓ��{�C�C�펞�ɂ͂��̕��@�ōs���Ă��邱�Ƃ� �u�O�}�퓬�ڕ�v �ɋL����Ă���Ƃ���ł��B

��A�͋���菔�C��̖C���Ǐ�������͔��C�̏��� �i���苗�������S�C��̖C���J�n����Ɏ��閘�j �Ɏ~��C���łȂ�ɋy��ł͏��C��w��Ǔƒf��s�̕K�v�ɔ����邱�Ƒ����@�̂ɏ��Ȃ����Z���C�s�Ɋe�ꖼ���̏��Z��͏y�m����u�����Ɛ�ΓI�}���Ȃ�

��A�̂ɐ퓬�̏��獟��s�\�Ȃ炵�߂������͋��ɉ��Đ�ΓI�ɘZ���C��̖C�����������]�̏��C��͍��̊�ɏ]�ČŗL�̏������ߎˌ������ǂ��Ƃ�

��A�Z���C��̎ˋ����ȊO�ɉ��Ă͏\�C���̎ˌ������͋��ɉ��ď������邱�Ɩܘ_�Ȃ�

�ł��d�v�Ȏˌ��w���Ɋւ��鎖���ł��B�@�����ł� �u�C�䒷�v �Ƃ������̂̈ʒu�t�������m�ɂȂ��Ă��܂��B�@�܂�A�e�C��̎ˌ��̎��{�͊�{�I�ɖC�䒷�ɂ����{����A�C�p���͂����S�ʓ����A �܂�I�[�o�[���C�h����Ƃ������Ƃł��B

����͖����R�U�N�� �w�C�R�͖C�����x �̋K��ɏ]�������̂ł��B�@�Ⴆ���̈��Ƃ��āA���̂Ƃ���ł��B

���������āA���̕����ɂ����Ă� �u�w������v �ł͂Ȃ��� �u�C�� �i�w���j ����������v �ƌ����Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B�@�R���g�D�ɂ����Ă� �u�w������v �Ƃ���� �u��������v �ł͑S���Ӗ����قȂ�܂��B �@�{�����₻�̑��̂��̂ł��A���̂Q�̓L�`���Ǝg���������Ă��܂��B

�������A��C�ƂU�C���`�C�Ƃ������Ɏˌ����s���l�ȏꍇ�ɂ́A���̏����ł����C�p���͂U�C���`�C�݂̂ł���A��C�̎w���Ɏ����Ă͖C�䒷�ɑS�ʈϔC������Ȃ��ƌ����Ă��܂��B

�����čX�ɁA�C��Ő����ɂ͂��̂U�C���`�C��ł����A�C�䒷�͎��Ȃ̊e�C�f�C�����S�ɂ͎w���ł��Ȃ��Ƃ܂Ō����Ă���̂ł��B�@���̂��߁A�e�C��ɂ��̕����w�������邽�߂̏��Z���͉��m����z�u���� ���Ƃ��K�v���Ƃ��Ă��܂��B

�܂�A��đŕ��ȂǑS���̘_�O�A�ƌ������Ƃł��B

��A�R���嫂��o������䂯�S�C�̎w�����͋��ɉ��ď�������͓����ׂ��炴�錴���ƂȂ��ׂ��@����͋��͎ˌ������̐��Z�y�ђe���ϑ��ɍŗǂ̒n�ʂ���Ȃ�@�R�������苗���̔����ɍł��ٗv�Ȃ锭�C�J�n�̏����ɉ��Ă͔V�����s���邱�Ɨe�Ղɂ��Ė������ׂ��炸

�͋�����߂���ˋ����͖C��ɂ����ĕύX����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͊J��O���猾���Ă��邱�Ƃł��B�@�������Ȃ���A�����̊͒��P���ł��ĎO�ɂ킽��w�E���Ă���Ƃ���A�Ȃ��Ȃ����ꂪ����Ă��܂���ł����B

���̗��R�͖����R�U�N�� �w�C�R�͖C�����x�ł́A�ˋ����̍ŏI����y�ю˒e�̏C���͖C�䒷�̐E���Ƃ���Ă��邩��ł��B�@����͗Ⴆ�A�������̑�S�W�U���ł͎��̂Ƃ���K�肳��Ă��邱�Ƃɂ��܂��B

���������������A��� �w�P�Q�@�Ď˂̂����x �ł����������Ƃ���A���� �u��đŕ��v �ɂ��Ď˂��s���Ă����Ƃ���Ȃ�A���̂悤�ȋ��P�͐�ɏo�Ă���͂����Ȃ����Ƃł��B �@�˖@�Ƃ��Ă� �u��đŕ��v ����{�Ƃ��Đ��藧���Ȃ�����ł��B

��A����ɉ��Ă͈ꎞ�Ɋ͑��S�͖C���J�n������ׂ��炴�鎞�������炸�@�̂Ɋ͑��퓬�ɉ��Ĕ��C�J�n�̏����͓��߂Ȃ�������͋y�ѓa�͂̂ݐ悸�ˌ�����͊e�ʌ̖ڕW �i�ŋ߁j ��I�肵�Ď�������̌㌈�苗�������{�M�����ȂĖڕW�y�юˋ�����S���ɕR���S���̖C���J�n����̕��@���u����K�v����@�R�炴��Η��͂̒e�����������Ĕލ��̎��ʂɓ�S���ˋ����̏C����s�\�Ȃ炵��

���˂ɂ��K���Ǝ� �i������ �u���苗���v �Ƃ����p����g���Ă��܂��j ��c������܂ł́A�e������������邽�߂Ɋ��͖��͓a�͂̂P�݂͂̂��ˌ����A���̔c�������K���Ǝڂ𑼂̊͂ɓ`�B�ʕ���ɑS�͂̎ˌ����J�n����ׂ��ł���A�ƌ����Ă��܂��B

������܂藠�Ԃ��A���C�C�펞�ɂ͂��̗l�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������A�Ƃ������Ƃł��B

���̗��͂ɑ���ˋ����̒ʕ�ɂ��ẮA���{�C�C��̒��O�̂S���P�W���ɂȂ��� �w�퓬�y�퓬�ˌ����ˋ����M���@�x �i�����@�߂R�W�N�Q�O���j �Ƃ��Ē�߂��܂����B

�i ���@�߂̂P�Ŗځ@�@�@�h�q�Ȗh�q�������ۗL�ۊǎj����� �j

�������A���̎��ł����˂͊��͖��͓a�݂͂̂Ƃ͂��ꂸ�A����������Ɋ�Â����͂Ɏˋ�����ʕ�̂͊C�평���̎��˂̎��ł���A���ɂ��C�ӋK��ɉ߂��܂���ł����B

���݂ɁA���{�C�C��ɂ����鏉���̖C��J�n���� �u�O�}�v �����̕����łQ�Ԋ͂� �u�~���v �ɒʕ��̂��ǂ����́A���͂̐퓬�ڕ�y�ѐ�P�ɂ��L�ڂ�����܂���̂ŕs���ł��B�@�������A�ΐ����炷��� �u�O�}�v �� �u�~���v �ł͎ˋ������قȂ�܂��̂ŁA�����炭���{���Ă��Ȃ����̂ƍl�����܂����A�܂����{�����Ƃ��Ă� �u�~���v �ɂƂ��Ă͖��ɗ����Ȃ��f�[�^�ł��B�@

��A���q���̎ˌ��͋ߋ����̊O�����͖w��ǙF��ɑ���

��ɐ������� �u���ߏ��v �̑g�D���Ȃ������ǂ��납�A�u�ϋ����Ձv �� �u�������v�v �������܂��������������ɂ����ẮA���R�̂��ƂƂ����Γ��R�̂��Ƃł��B�@�܂肱��́A���q�͋}���ȋ����̕ω��ƂȂ�܂��̂ŁA ���I�덷�Ƒ傫�ȕϋ��Ƃɂ��A�����Ƃ��Ă͓K���Ǝڂ邱�Ƃ��ɂ߂č������ł��B

��A������p���C�̎w���͑S�����p�ɓK�����@�o������䂯�ڎ��@�Ɉ˂菔�ߓ`�B��}�炴��炸�@�i�{�͂ɉ��Ă͍����e�`�߂Ɍg�т����ߕK�v�̍��ߋy�юˋ��������L�����C�����炵�ނ�̎�i������j

��A�u�o�[�v �������ʕ��͔��C�y�ѓG�e�����̌����Ɉ˂�p���ׂ����肵���̑���

��A��A�̖{�ǂ��e�C�s�Ɏ}�ǂ�݂��č��߂�ʂ���e��͐V���u�̓`�ߊǂ͔@�z�}�ǂ��Ȃđ��A�����鏔�C�s�̉��������ʂ����X�Ƃ��ē`�߂�W���|���~���鏊�̖^�C�ɓ`�����邱�Ɣ\�킸�@�̂ɔ��ߓ_���e�C�s�ɓƗ��̓`�ߊǂ�݂���̕K�v����

�C��w�����u�E�v��Ɋւ��鎖���ł����A���ꂼ��̓��e�ɂ��Ă͂Ƃ������Ƃ��āA��̂��������E��Ԃłǂ̂悤�ɂ������đŕ��ɂ��Ď˂̊ǐ����\�ɂȂ�̂ł��傤���H�@�@�������\���グ�� �܂ł��Ȃ��A���o�̂悤�� �w�ʋ{�g�N�{�x �̒��҂�����

�����A�͖C�̑_���Ƃ͍��E �iBearing�j �ƍ��� �iElevation�j �ł����Ȃ��B�@�����āA����͋@�B�̖ڐ���Ō��肳���B�@�E�E�E�E �i�����j �E�E�E�E�@�͖C�œG�͂ɑ_��������Ƃ����̂́A ����� �iTrainer�j �Ƙ�� �iLayman�j �̋@�B����ł����Ȃ��A��������|�C���g��ڐ���̂ǂ��ɂ��Ă邩�������ۑ�ł���B�@�i���U�R�j �i���U�V�j |

�Ȃǂƌ������Ƃɂ́A��ɂȂ蓾�Ȃ��A�ɂ��ւ�炸�ł��B

��A���q�̏ꍇ�Ȃ�Ύl��ē˓��O��嫂��Ə��_��v������ɓ������Ɨe�ՂȂ�

��A��b�őO���Z���C�͍ł��n���Ȃ�C����ȂĈ�ԂƂȂ���v��

�e�C�̎ˎ�ɂ��C���Ə��E�C�����˂ł���Γ��R�̋A���ŁA�������P�͂̎�C�E�U�C���`�C�E�⏕�C�̑S�Ăɂ��āA�u��C�v �Ƃ��Ďw�肵���U�C���`�C�𒆐S�ɐ������ˌ������{���� �i������Ȃ��j �̂ł���A���̂U�C���`�C�̊�C �i�����A���E���O���C��̖C�䒷���ʒu����R�ԖC�y�тS�ԖC�j �̎ˎ�̏d�v���͖��炩�ł��B

�O���̋��P�����͈ȏ�ł����A���āA�������ǂ��̂����� �w�ʋ{�g�N�{�x �̒��҂̏���ȑ���ł��� �u�Ď˖@ �i�p�^�[���ˌ��j�v �u���S�Ď˖@�v �Ȃ���̂����{�������ƂɂȂ�̂ł��傤���H

������ �w�����\���̊C��ɉ��ĖC�̎w���Ɋւ�����������v�́x �̌㔼�ŁA�O���̋��P�����Ɋ�Â���������������� �u�O�}�v �̖C��̂�����ɂ��Ă��̈��������P��N�������̂ł��B�@���̑S�����珇�ɏЉ�A�������܂��B

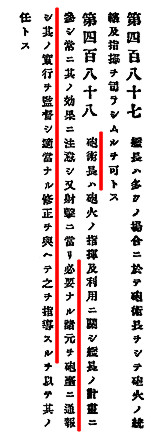

�ȏ�̌��_�Ɋ�Â���͖C�̎w���Ɋւ�����K�����肹���̔@��

��A�C�̎w���n��

�@�͒��@�\�\�@�C�p���@�\�\�@�`�� �i�`�ߊǔz�u�̏��Z�y�щ��m���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@ �C�䒷�@�\�@�C�䕍 �i�����ь���͏y�m�����m�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@ �C�p���]��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@ ���������

��A�w���҂̈ʒu

�@�@ �͒��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�ߓ�

�@�@ �C�p���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ʕ��̑�

�@�@ �C�p���]�� �i�����сj �@�@�@ �O����O�e���ϑ�

�@�@ �C�䒷�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��b�O��Z���C�s�y�ёO��\�C��

�@�@ �C�䕍�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�Z���C�s�Ɉꖼ���K���V��v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �i�A���C�䒷���݂̖C�s�ɂ͔V��u�����邱�Ƃj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �\��ߖC�ȉ��͈ꕪ����C��Ɉꖼ��

�@�@ �`�߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�ߓ��A�ˌy�ъe�`�ߊǂɓK�X

���̎w���n���E�g�D�͐�� �w�P�Q�@�Ď˂̂����x �Ő����������̂Ɠ����ł��B�@�u�O�}�v �͊J�펞����قڂ��̌`�Ŏ��{���Ă��܂������A�ς�����͖̂C�䕍�P�����U�C���`�C�̊e�C�f���Ƃɒu�����Ƃł��B �@���̗��R�͂��̌�ŏo�Ă��܂��B

���āA�u���ߏ��v ���Ȃ��A�u���ߊ��v �����Ȃ��A����ň�̂ǂ��������C�p���̎w���̉��Ɏ�C�A�U�C���`�C�A�⏕�C�̊e�C�킲�Ƃ̈�đŕ����ł���̂ł��傤���H

�܂�A���C�C��ɂ����Ă��A�����Ă��̐�P����̓��{�C�C��ɂ����Ă��A��đŕ��͂���Ă��Ȃ����A�ł��Ȃ������A�Ƃ������Ƃł��B

�O�A�C��

�@�@ ���݂̒���ɂĔz������͓����̓����̕W���Ɉ˂�

��A�Z���C�@�@�@�@�@ �C�s�@�����i���ꖼ�͏Ə��������ƂȂ��`�ߊLj��͎ˌ��C�̎��Ԃ��₤�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�V�@�Z�� �i�V���͖C�����Ɉ˂�ˌ��C���₤�j

��A�\��ߖC�@�@�@�@�O�� �i�����̔@���͈��g������Ƃ��j

��A��ߔ��C�@�@�@�@���O�@��

�@�@ �O�ߖC�@�@�@�@�@ ��b�@�ꌽ���Ɍܖ�

��A�\�C�@�@�@�@���ݒ���̘Z�Ԏ�͂Ȃ�����X�Ɉꖼ�̗圤�Ȃ�C��������Ə��������ƂȂ����Ƃ��ΓI�ɕK�v�Ȃ�

�i���l�j �ȏ�̖C����z�u����ɓ���v����Ƃ��͒T�C�����ˊLj������ƂȂ����Ƃ� �i�����̔@���j

�u�ˌ��C�v �Ƃ���܂����A�����炭 �u�Ό��C�v �̏����ʂ��ԈႢ�ł��B�@�łȂ��ƈӖ����ʂ��܂���̂ŁB

����͂Ƃ������A�g�͋����߂���ˋ����͊e�C��E�e�C�ŏ���ɕς���ȁh �Ƃ����̂ł���Ȃ�A����͍��X�Ǝˌ��v�Z�ς݂̏Ǝڋ�����C��ɓ`���A������ɖC���Ə���ɒ��肵�Ă������Ƃ� �K�v�ɂȂ�܂��B

�������Ȃ���A�����R�U�N�� �w�C�R�͖C�����x �ł́A�U�C���`�C�ł͂��̏Ə���̉����͂W�ԖC�肪�s�����ƂɂȂ��Ă��܂����A���̂� �u�O�}�v �ł͖C�f�C�łV�������z��������܂���B �@����� �u�O�}�v �̏�g�����̖��E���痈����̂ƍl�����܂��B

���������āA�P�������̂W�ԂɁA�������Ə���̑����p�ɏ[�Ă�ɂ͐l���s���ł���A�X�ɓ`���ǂ̓`�߂��P���K�v�ɂȂ�܂�����A���ƂQ���͔��Ό� �i��퓬���j �̖C��⏕�C�Ȃǂ���̑������K�v�ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�܂��A��C�ł͏ƎځE�c���̉����͍��E�e�C�̎ˎ�ł���C�����y�іC���������炪�s�����ƂɂȂ��Ă���܂��̂ŁA�e�C�̂U�ԖC�� �i��Ƃ��ĂR�Ԃ��s���g�e�E�g��̕⏕�j ������ɏ[�Ă邩�A�ʂ̏Ə��푀��̐�]�����K�v�ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�l�A�C��敪

�@�@ �V���͖C�����ɋ���

�����R�U�N�� �w�C�R�͖C�����x �Ɋ�Â��C��敪�́A�u�O�}�v �ł͑O����C�A�㕔��C�A�O���E���U�C���`�C�A�������A�㕔�E���U�C���`�C�A�������ŁA��͕⏕�C�̖C��ł��B�@�����Ċe�C��̖C�䒷�� ���Ȃ̊e�C���w�����܂��B

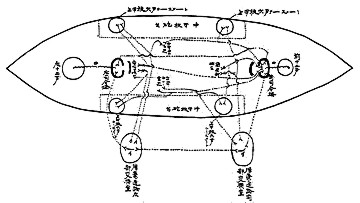

�X�ɁA���� �w�O�W�@�����ʕ��ɂ��āx �ł��������܂������}�̂Ƃ���A�����R�U�N�̒ʐM���u���P�H����ɂ����Ă��A�O����C�`�㕔��C�ԁA�y�тU�C���`�O���C��`���㕔�C��Ԃ̒ʐM���u �i�`���ǂȂǁj �� �������Ƃɂ����ӂ��Ă��������B

�i ���摜 �F �h�q�Ȗh�q�������ۗL�ۊǎj����� �j

���������āA��C�A�U�C���`�C���ɁA��C�̖C�䒷�����̖C��̎w�����̂邱�Ƃ͂ł��܂���B�@�܂�A�C�䒷�ł́A�S��C���͕Ќ��S���̂U�C���`�C�̎ˌ��w�����ł����A�͋��E�i�ߓ����炻�ꂼ��̖C��֍��ߓ�����ȊO�ɂ͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B

�܁A�C�̎w���@

��A�͒��͔��C�J�n�ɐ悿�މ�̑��͂�߂��ˌ����ׂ��ڕW������

��A�C�p���͎ˋ����A�����A���́A�G�̐j�H�p�ɑ��ˊp�����ɉ�����Z���C�c�����Z�肵��c���Ƃ��ĔV��C��ɗ߂�

��A�C�䒷�C�䕍�͘Z���C�ɑ��Ă͎ˊp�̉������{���\��ߖC�y�я\�C�ɑ��Ă͊͋����߂���ꂽ���c���Ɩ{�͌ŗL�c���Ƃ̑Ώƍ����{���e�C�ɕ��߂��i�Ώƕ\�͕ʕ\�Ɏ����j �i�ʕ\�͏ȗ��j

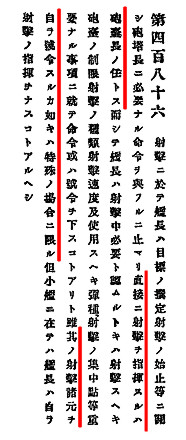

��A���˂̕��@ ���̔@���@�i��Ƃ��ē��q�̏ꍇ�ɓK�p���j

�b�A�Z���C�˒��ȊO�̖C��

��A�O�C�����̐Ď˂��Ȃčs���@�A���Ɨ��ŕ��̗v�̂ɏ]���C�����y�іC�����������ĕʌɏƏ����˂̋@����������ߖC���m���̗߂ɂĈ�Ăɔ��˂��@���̏ꍇ�ɗp���ˋ����y�ѕc���� �S�Ċ͋����߂��鏊�ɏ]��

���A�Z���˒��ȓ��̖C��

��A�Z���C��S����͘Z���O�C��̈ꌽ�C���Ȃčs��

��A����

�E �i���j ���Z���C���͘Z���O�C���ĂɎ����ŕ��@�^�ڕW���\�E �i���j �c�����牽�S�@�i�����y�ѕc���͎��C�ɂ��炴����̂�嫂��푤�̏��C�͑��ĔV���Ǝڂɐ����j

�C�䒷�͔V�߂��@�A���ˊp�����ɂ��炴��Ƃ��͔V�ɑ���C�����s���@�e�C�͖C�䒷���߂���ꂽ��c���y�ы����ɏƎڂ𐮂��߂��ꂽ��ڕW���Ə������C�̗߂�҂�

���C���˗p�Ӂ@�łā[�@�@�i�d�C�ʕ�햒�͌��߂�p��j

�C�䒷�͔V�߂�������ꂽ��e�C�͓w�߂Ĉ�Ăɔ��˂��v���ɑ��U���Ăю��̍��߂�҂@�C�p���͏���O�̕y�ю��Ȃ̊ϑ��Ɉ˂�e���_�𐄒f���ˋ����y�ѕc���K���Ȃ炴��Ƃ��͔V���C�����s���Ăѓ���̎��˂��J�Ԃ� �u�ŕ��n�߁[�v �̍������Ȃď��C��̖C���J�n��

�i���l�j

�͋����߂���c���͏�Ɋe�C�̎ˊp�ɑ�������̊O��Ăɏ������C����������̂Ƃ�

�{���˖@�͓w�߂đ����̒e�ۂ�^�_�ɏW�����ȂĒe���_�̎��ʂ�e�ՂȂ炵�ߔ@�z���e�̏W����O�㍶�E�����Ǎ����ȂĖڕW�������Ɏ��炵�ނ���C���̋ɓx�ƂȂ��ɂ��邪�̂Ɋe�͖C�͊͋����߂��鏊�̎ˋ����y�ѕc�������炵�ߒm�C�����@�i��Ύˊp�y�э��ߓ`�B�ɗv����b���������̕ϗ��j

�̊O�|���C�ӂ̉�����������

�ł��d�v�Ȏˌ��w���Ɋւ���K��ł��B

�܂����ӂ��Ă������������̂� �u��C�v �Ƃ����l�����ɂ��Ăł��B

���ɂ��������܂����l�ɁA�C�p���͑S�C��ǂ��납�A�U�C���`�C�ł��������̑��Ă��ꊇ�w�����邱�Ƃ��o���܂���B�@���������āA�C�p�����߂���ˋ����A�c���͂��̂U�C���`�C�̓��̓���̂P��ɑ�����̂ł���A ���ꂵ���o���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B

�������ꂪ �u��C�v �Ƃ����l�����ŁA���̊�C�ɂ����Ă͖C�p������߂��ꂽ�ˋ����ƕc�������̂܂Ə���ɒ��肷����̂́A���̑��̖C�ɂ����ẮA���̊�ƂȂ�ˋ����ƕc���ɑ��Ċe�C���Ɨ\�ߋK�肳�ꂽ���@�ɂ��ŗL�̏C����������K�v������A�ƌ������Ƃł��B

�܂�A�����ɖC�䒷��e�C�ˎ�ɂ�锻�f������]�n������܂��B�@�Ⴆ�A�ˌ������Ȃ��玩�Ȃ̖C�E�C��̒e�������Ďˋ�����c��������ɏC������A�`�B���v�b����ς��Ďˋ������C������A���X�ł��B �@����͏�̍Ō�̏����ɂ��K�肳��Ă���Ƃ���A�C�䒷��e�C�ɂ�����x�̎��R�ٗʁE�C�ӏC�����F�߂��Ă������Ƃ�������炩�ł��B

���������āA���ꂪ����ƌ������Ƃ́A�˖@�Ƃ��Ă� �u��đŕ��v �͏o���Ȃ��ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�܂��A�O����C�ɂ�鎎�˂ɂ����ӂ��Ă��������B�@�C�����ɉE�C�A�C�������ɍ��C�����ꂼ��Ə������ĐĎ˂��s���܂��B�@����� �g�킴�Ɓh �U�z����邽�߂ł��B�@����ɂ�茈�苗���₷���Ȃ�܂����A �������t�ɂ���ɂ��C���́A�C�����A�C�������̂ǂ���̏Ə��ɂ��e���ɍ��킹���̂�����܂���B

���������āA�Ȍ�̎�C�̖{�˂͖C�����̏Ə��ɂ��Ď˂ł͂Ȃ��A�ł��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�@����͈�đŕ��̊�{������O��܂��B

���ɒ��ӂ��Ă������������̂́A���˂ɑ����{�˂̂����ɂ��Ăł��B

�m���Ɏ��˂��U�C���`�C�Ŏ��{����ꍇ�ɂ́A�O���C��̂R�`�S�喔�͕Ќ��S�C�̂V��������ĐĎ˂��s�����ƂƂ��Ă��܂����A����ɂ���ēK���Ǝ� �i���苗���j �Ė{�˂Ɉڍs������́A���C�̊ǐ��͊e�C�䒷�����{����Ƃ������Ƃł��B�@�܂�e�C�䂲�Ƃ̎ˌ��ł����āA��C�A�U�C���`�C���ꂼ��̑S��������Ă����đŕ��ł͂���܂���B

���R�̂��ƂȂ���A�˖@�Ƃ��Ă� �u��đŕ��v �Ƃ͎��˂����̂��Ƃł͂���܂���A��L�̎��˂̕��@�������� �w�ʋ{�g�N�{�x �̒��҂����� �g�Ď˖@���s�����h �Ȃǂɂ͖ܘ_�Ȃ�܂���B

�ȏ�̂��Ƃ�����A�������������� �u��đŕ��v ��S���l���Ă��Ȃ��������Ƃ����炩�ł��B

�Z�A�C�풆�̎瑥

��A���풆�˒��ȊO�̖C���͓w�Ėh�������ɑ��݂����ނׂ�

��A�C�䒷�͔�푤�C��������̓`�߂��藡�ɑ����͋��Ƃ̘A�����m�ۂ��ׂ�

�i���L�j �l�� �u�~���v �C�����g�p�����K���Ƃ�

��A�C�䏫�Z�y�ѓ`�߂͕K�����Ɣ��n���g�т���̍��߂ߓ`�߂������X�ɕM�L���Ċe�C�Ɏw������̕��@������ׂ�

��A�C���ɂ��Ďw�����Z���������ߓr�₷��Ƃ��͕K���͋��ɗ���ĕK�v�Ȃ�ˌ�������m��v�����C�ɏ]�����ׂ�

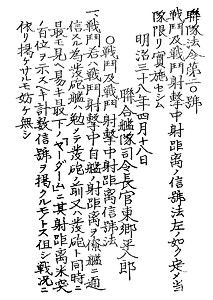

���A�͑��퓬�ɉ�����ڕW�����̒ʐM

��A�͑��퓬�ɍ݂�Ă͉E�̔@���ɂ��ē����錈�苗���y�ѕc����ڕW�Ƌ��Ɋ��͎�͓a�͂�葍�͂ɐM����

�i��j�@�i�}�͏ȗ��j

��A���͋y�ѓa�͂̊O�͖{�M���f�g����閘�͐�@�̋������蔭�C�J�n��҂��̂Ƃ�

��A�͑��퓬�ɉ��Ă͘��ߖڕW�ϊ��̎��@�y�ъe�͑��̍ŋߊ͂��ˌ����ׂ����ߓ��̐M�����ߒu����v���@�����\���̊C��͊e�͂̎ˌ��ڕW�]��X�ɕ��U����߂������̌�����@������̗����C���̍ۂ͔V�ɔ����K�v�Ȃ�C�̋敪�����s���ꂴ�肵

���̍Ō�̂Q���ڂɂ��ẮA�O���̋��P�����Ƃ������Ă��l�����������Ώ\�������肢��������Ǝv���܂��̂ŁA�X�ɒlj����Ă�������v������̂͂Ȃ��ł��傤�B

�ȏ�� �w�����\���̊C��ɉ��ĖC�̎w���Ɋւ�����������v�́x �̑S���̂������͏I���ł��B

����ł́A��L�̉��C�C���P�ɂ���āA �u�O�}�v �͒������̐퓬�v�̂��߂� �w�O�}���x �i�C���j �����ۂɂ͂ǂ̂悤�ɂȂ������A�ł��B

�����ł��Љ��̂́A���T�C�g��u���O�ւ������K�����g�m �u�ւ���C�R�j�����Ɓv �������肳�ꂽ���̂ŁA�����̂����ӂɂ��R�s�[�������̂ł��B�@�܂������ɂ͖{�T�C�g�ł̎g�p�̏������Ă���܂��B�@���ɂ͂����ʼn��߂Ă���\���グ�܂��B

��������̍ł��c�O�ȓ_�́A�R�V�N�W���̉��C�C��ɂ������P���Ă���܂ł̐��������������̂ł����A���̉��������L����Ă���܂���̂ŁA���C�C��ȍ~�A���{�C�C��܂ł̉����̎��_�̂��̂Ȃ̂����s���ȓ_�ł��B

�������Ȃ���A�K���ɂ��Ă��̕����̕\���ɓ�����P�͑����ł���������`�[���� �i�C���R�P���j �̖����L����Ă��邱�Ƃ���A���̎��������f�ł��܂��B

�܂�A���䏭�т͖����R�V�N�X���Q�R���ɏ��ь��Ƃ��� �u�O�}�v �ɏ��g��ł���A���R�W�N�P���P�Q���ɏ��тɏ��C�A�����t�ő�P�͑����ɂȂ��Ă���܂��B�@�����ĂQ���P�R���t���� �u�o�_�v ��g�𖽂����ē��P�W���� �u�O�}�v ��ފ͂��Ă��܂��B

���������āA���̕����͖����R�W�N�P���P�Q������Q���P�R���܂ł̊Ԃɕ��䏭�т����肵�����ƂɂȂ�A�����ď��Ȃ��Ƃ����̎��_�ł͂��̕����� �u�O�}�v �̌��p�̐��ł������Ƃ������Ƃ�����܂��B

�����āA�C�p���̉��������͂��̓����Q���P�R���t���ŊC�R�ȕ�������b�鏑���ɕ�E�ւ��ƂȂ��ē��P�T���� �u�O�}�v ��ފ́A��C�ɓ����̈����C�� �i�C���P�W���j ������ �u���_�v �C�p�������E�ւ��� �Ȃ�R���P�O���� �u�O�}�v �ɒ��C���Ă���܂�����A���̕����͈����C��\���p�������������̖C�p�̏W�听�ł����������ƂɂȂ�܂��B

���̂Ȃ�A�{���͓��R�̂��ƂȂ���A��͂̐퓬�w�����ł���C��w�����ł���͒����ŏo����Ă��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂��A�͒��̈ɒn�m�F���Y�卲 �i�C���V���j �͌��X���������o�g�ł���A�i���o�[�Q �̕����͂R�W�N�P���V���t���Ō�サ�A�O�C�̏G�����O�Y���� �i�P�R���j �͐������A��C�̏������Y���� �i�C���P�S���j �͍q�C���ł��邱�Ƃ���A�{���̍���ɓ������Ă͖C�p�����������̈ӌ����قڑS�ʓI�ɔ��f����� ���邱�Ƃ͊m��������ł��B

����ł́A���������̖C�p�ɂ��āA�Q�ڂ̍��������ł��� �w�O�}���x �̑S�����珇�ɂ��Љ�Ă������Ƃɂ��܂��B

��@��@�i�����\���C��Ɋӂݑ���������j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�}�͒��@�ɒn�m�F���Y

�͒��͏���ɉ��Ĕ\�����̎w��������������嫂��C�Έ�x�J�n���퓬�̕ω��͋ɂ܂�Ȃ���X�̏�Ԃ����o����Ƌ��ɍ���喏W�����X���ꂪ�e�ՂȂ炴��҂����M���@�˂Ė{�E��䢂ɖ{�E�̍̂��Ƃ���퓬�@���������퓬�̍ۉ��������ߖ��ߓ��𐬂���ȒP���ĂȂ炵�߂�Ɨ~��

�{�E�͌���̐퓬��\�z����Ƌ��Ɍ������̈ӎu���l�@����ɍŋߌܐ���O�̋����ɍ݂Č�킷�����Ƃ�����@����ӖC���̗͂ɐM�����ď��s��������Ƃ��������Ȃđ��ɒu���@�X�Ɉ˂�V���g�p����Ƃ��@�{�E�͘Z���C���e�C��̊�{�Ƃ��I�n���ꂪ�w�����͋��ɏ��������嫂������͊e���̒��̋Z�\�ɐM�����Ȃď\�S�Ȃ���ʂg��������

�܂������o���́A���̐��̍���ړI�ƑS�ʕ��j�ł��B

�����Œ��ӂ��Ă������������̂́A�u�U�C���`�C���e��C�̊�{�Ƃ��v �ƌ����Ă���܂����A����͎�C�����U�C���`�C�̕����d�����邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�ƌ������Ƃł��B

�܂�A���ɂ��������Ă��܂����l�ɁA�e�C�䒷�ɂ��ˌ��w������{�Ƃ��Ă��������̖C�p�ɂ����āA�͒��E�C�p�����͋��ɂ����Ĉ�͂̑S�C���w�����邽�߂ɂ͂U�C���`�C����{�ɐ�����̂��ł��ȒP�œs�����悢�A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B

�����A���G�Ŗʓ|�Ȏ�C�̂��Ƃ͂��̖C�䒷�ɔC���Ă����悢�A�Ƃ������ƂŁA�����Ď�C����P�Q�C���`�C�̔\�́E�З͂��̂��̂��y���������̂ł͂���܂���B�@����͊ԈႦ�Ȃ��l�ɂ��Ă��������B

�C���

�@�@�@�@�C�̎w��

��A�C�̎w���͖{�E���ꂪ��v�����������̊�����C�䒷�Ɉς���

��A�Z���C���Ȃđ����̊�Ƃ����̑��̏��C�ɍ݂�Ă͖C�䒷�͊�C�̎ˌ������y�ђe���ɏ]���ˋ����c�����C�����Đ��m�Ȃ閽���e�������ׂ�

�A���Z���C�˒��ȊO�ɍ݂�Ă͑O���\�C������Ƃ��͋��ɉ��Đ����w�����������㕔�\�C���͎ˌ������̏C���ɉ��ēw�߂ē��C�ɏ������ׂ�

�O�A�ˋ����͖��S�ē˂�ύX���邱�Ƃɒe���͕s�ǂƔF�ނ鎞���ɉ��Ď��ߒʍ�����

�l�A�͋��Ⴍ�͎i�ߓ���艺�߂���҂͉��l������킸�}�Ė{�E���o�Â�҂ƐS���ׂ�

�܁A�C�̊J�n�y�p���͑�̗v�̂ɏ]�͂�Ƃ�

�i�C�j �މ�̑��͋y�ˌ����ׂ��ڕW������

�i���j �Z���C�ɑ����c���𐄎Z�����͂Ƌ��ɍ���C��ɗ߂�

�A����c���͎ˋ����A�����A���́A�{�C�ˊp �i���́j �y�ѓG�̐j�H�p�ɑ����̏���������������҂ɂ��ĘZ���C�͒��ɍ���p���Ĕ��C�����ׂ��҂Ƃ�

�i�n�j �C�䒷�A�C�䕍�͘Z���C�ɑ��Ă͒��ɔV�߂����̑��̏��C�ɍ݂�Ă͊͋����߂���ꂽ���c���Ɩ{�C�ŗL�c���Ƃ̑Ώƍ����{�������e�C�ɕ��߂�

�A������ڕW���ˌ�������ꍇ�ɉ��Ďˊp�ɐr�������ق���^�C�͖C�䒷�ɉ��ēK�X�̏C��������

�����̎ˌ����{�v�̂̊�{�� �u��C�v ���w�肵�čs�����@�ł��邱�Ƃ͊��ɂ����������Ƃ���ŁA���̎������ۂ� �u�O�}�v �̖C���ł��K�肳��Ă��܂��B�@�����ł͂������ɕt�������Ă��������� �K�v�͂Ȃ��ł��傤�B

�i�j�j �ڕW�̕ϋ������ɂ��Đ틵�V���������͍��̏����Ɏ��˂��s�͂�Ƃ�

�@�@�@ ��ꎟ

�i�b�j �Z���C���Â��Ȃčs���w�����˖@

�{�@�͘Z���C���ł��n���Ȃ�ˎ�����Ċe�Ɨ��Ɏ��˂��s���҂Ƃ�

�@�@�@ ���

�i���j �Z���O���C��̈ꌽ�l����Ȃčs�����˖@

�{�@�͖C��̏����ɓ���e���̊ϑ��e�ՂȂ���ʼn������ɂ��đ����V�̎w���r���M�����ׂ��炴��ꍇ�ɍs�Џ�ɎO �i�l�j �ԘZ���C���ȂĊ�C�ƒ��

��A����

�E �i���j ���Z���O���C�䍬�˂ɂĎ����ŕ��@�\�@�������S�c�������@�i�����͒ʏ�l�S�ēˈȓ��Ƃ��j

�C�䒷�͗߂��Ċ�C����O �i�l�j �ԘZ���C�����Ċ͋����߂���ꂽ��c���y�˒����̂炵�ߊ�C���ԍ����Ȃ��� �i��j �ԘZ���C�͊�C��蓙������������˒����̂�ԍ������C

�@�����܁A�� �i�Z�A���j �ԖC�͓�����lj�����˒����̂炵�ށ@���̑��̏��C�͑��Ċ�C�Ɠ������c�������ɏƎڂ𐮂� �u�ŕ��҂āv �̎p����ۂׂ�

�i��j �����Z���O���C����ȂĖ{�@�̎��˂��s�͂�Ƃ��鎞������S�@�˒�����ē˂Ƃ��鎞�͎l�ԘZ���C�͎���ɁA��ԘZ���C�͘Z�甪�S�ɘZ�ԘZ���C�͎����S�ɖ����ԘZ���C �i���̏ꍇ���

���Ɏl�ԕ������̎w�����ɓ��炵�ށj �͎���l�S�̎˒��ɐ���@��

���C���˗p�Ӂ@�\�@�łā@�@�i�d�C�ʕ��y���߂�p��j

���C�͖w��Lj�Ăɔ��C���v���ɑ��U���Ď��̗߂�҂{���˖@�Ɉ˂�˒����C������͍��̕W���Ɉ˂�

�l���̓��O�����e�Ȃ鎞��˒��ɓ����̔�������������̂����苗���Ƃ��@�l���̓��O���F�ߒe�Ȃ鎞�͊�˒��ɓ����̈�{������������҂����苗���Ƃ��@�l�������e�ߒe�������鎞�͊�˒���

�����̔�����������҂����苗���Ƃ�

�@�@�@ ��O��

�i���j �Z���C��S���Ⴍ�͘Z���O���C��̈ꌽ�C���Ȃčs�����˖@

�{�@�͍��˖@�Ɉ˂藪�ڎ˒����������X�ɐ��m�Ɏˋ������C������Ƃ��鎞�Ⴍ�͊͑��퓬�̔@���ꍇ�ɉ��Ēe���̊ϑ��e�ՂȂ炴�鎞�ɗp��

��A����

�E �i���j ���Z���C���͘Z���O���C���ĂɎ����ŕ��@�\�@�c������

�C�䒷�͔V�߂��푤�̏��C�͑��ė߂��ꂽ��c�������ɏƎڂ𐮂� �u�ŕ��҂āv �̎p����ۂ@���C�ɖ�����ꂽ��Z���C�͐v���ɖڕW���Ə������C�̗߂�҂�

���C���˗p�Ӂ@�\�@�łā@�@�i�d�C�ʕ��y���߂�p��j

�C�䒷�͍��߂����C�� �u�łāv �̗߂ɂďƏ��̗���Ƌ��ɖw�Lj�Ăɔ��C���v���ɑ��U���čĂю��̍��߂�҂͋��ɉ��Ă͒e�����ϑ�������O�̕�Ύނ��ĐV�c���y������߂��ĎO�����

���˂��J�Ԃ��e�����m�ƔF�ނ�Ɏ���Ό��苗���y�c����C��ɗ߂� �u�ŕ��n�߁v �̍������Ȃď��C��̖C���J�n��

�i���l�j

��A�{�@�͓w�߂đ����̒e�ۂ�^�_�ɏW���ȂĒe���_�̎��ʂ�e�ՂȂ炵�ߎz���̂��Ƃ����e�̏W����O�㍶�E�����Ǎ����ȂĖڕW�����ӂɎ��炵�ނ���C���̋ɓx�ƂȂ��ɂ��邪�̂Ɏ��C����ׂ��e�C�͊͋����߂��鏊�̎ˋ����y�c�������炵�ŗL���̊O�|���C�ӂ̉�����������

��A�Ď˖���̊Ԋu�͏��������b���O�Ȃ��v��

��A�{�@�͖C���łȂ鎞��嫂��e���̊ϑ��s�\�Ȃ�ꍇ�ɂ͍���p��邱�Ƃ���ׂ�

��A���ˁA�Ďˋ��� �u�w�Lj�Ăɔ��C���v �Ƃ� �u�łāv �̎��@�ɉ��Ċe�C�Ə����̖ڕW�ɗ����҂�荆�߂ɏ]�Ĕ��˂��Ə����̗��炴����̂͏��و�A��b�̊Ԋu��u�������̎��@�ɉ��� ���C����̗P�\���������

�i���j �Z���C�˒��ȏ�̖C��ɉ��鎎��

�E�̏ꍇ�ɉ��Ă͑O���\�C�̎��˂Ɉ˂�˒����ށ@���˂͓Ɨ��ŕ��̗v�̂���{�Ƃ�����̕c���������ȂĖC�����y�C�����������ĕʌɏƏ������ߖC���m���̍��߂ɏ]���C�����̔��C�ɏ]�ĖC���������w��

��Ăɔ��C���鏀�Ď˖@��p��

�㕔�\�C�͑O���̎��˂𗹂茈�苗���y�c���� �u�ŕ��n�߁v �̍������閘�͔��C����ׂ��炸

���˂̗v�̂ɂ��āA�i�b�j �` �i���j �̂S�̕��@���K�肳��Ă��܂��B�@�����Ē��ڂ��Ă������������̂́A��� �w�����\���̊C��ɉ��ĖC�̎w���Ɋւ�����������v�́x �ɂ����� �g�_���h �Ƃ��ꂽ���@ �ł��� �i�b�j �̂P��������Ă��鎎�˖@�̗D��x���ł������A�ʏ�̕��@�ł���Ƃ���Ă���_�ł��B

�����ē��Y�����ɂ͏o�Ă��܂���ł������A�����Ƃ��Ă͈�ʓI�ɗp�����Ă��� �u���˖@�v �ƌ����̂��V���ɕt���������A�Q�Ԗڂ̕��@�Ƃ���Ă��邱�Ƃł��B

���̗��R�ɂ��Ă͋L����Ă���܂���̂ŏڍׂ͕s���ł����A���ǂ̂Ƃ�����������������咣���� �i���j �̂U�C���`�C�̐Ď˂ɂ����@�ł́A�����̑����E�ݔ��������Ă��ẮA���̌�̌P���Ȃǂł��v��������肭�s���Ȃ��������̂ƍl�����܂��B�@����͏�L�̔��l�ŐF�X�ׂ����w�E���Ȃ���Ă��邱�Ƃ���������ł��܂��B

���������������ƁA�����Ƃ��Ă� �u�Ďˁv �Ƃ������Ƃ������Ƃ��Ă����ꂪ�@���ɓ�����̂ł��������B�@���� �w�ʋ{�g�N�{�x �̒��҂≓�������Ȃǂ����̏�ŋ�z�ɒ^���ďo����l�ȊȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A �Ƃ������Ƃł��B

�@�@�@�@�ˋ���

��A����ēˈȊO�ɉ��Ă͔��C��������Ƃ���嫂��w���C�����ނ鎖�݂�ׂ��A���\�C�͈ꖜ�ēˈȓ��ɓ��Ď��˂��Ȃ����݂�ׂ�

��A����ē˓��O�ɉ��ĖC����w�����ɔ��˂��Ȃ����ނ���Ƃ�

�O�A�Z��ēˈȊO�ɉ��Ă͋}���˂��s�͂�����Ƃ�

�l�A�̏�ׂ̈ߊ͋����͎i�ߓ���荆�ߓm�₷�鎞�͖C�䒷�͏��M���Ȃĉ��߂��ƒf�C�̍ő���͂�������

�܁A�͋����߂���ˋ����͘Z���C����Ƃ��e�ۖ����̕K���ׂ��m�M����҂��w��������ȂĊY��̖C�ɍ݂�Ă͐��ӂɕύX�������������嫂�����̖C�ɍ݂�Ă͖C�䒷�͑��̐��Ȃ��ӂݐ����C�����Ȃ��҂Ƃ�

�Z�A�Ⴕ�ˎ�̐��ȂɈ˂莩��e���̐�����������\�͂�����m�M������̂͏Ə�����ɓ��茻���_���������ďC�������v��

���A�C�䒷�̍��ߓm�₷�鎞�͖C�䕍���Z���͎ˎ�͒e���Ɉ˂苗�����C�����鎖��

�C��ɂ�����C�틗���́A���I�푈�J��O�ɂ����Ă͂R�`�T�烁�[�g���A�C��J�n���ɂ����Ă͍ʼn������ł��U�烁�[�g�����x�ƍl�����Ă��܂����B�@����͖����R�U�N�ɊC�R��w�Z���쐬���� �w�͖C�ˌ��v�\�x �ł����炩�ł��B

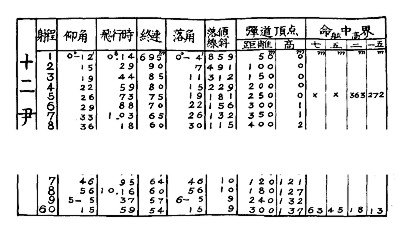

�i �w�͖C�ˌ��v�\�x �\�� �j

���̗v�\�́A��Ƃ��ĖC�p���ȏ�̎w�����A�Q�d�p�ɍ쐬���ꂽ�A�|�P�b�g�u�b�N���̌��J���̂��̂ŁA���������ł�����Ă��܂��B�@�e��C�̊ȈՎ˕\��A�e��Q�l�f�[�^�A�����c���ȈՏC���ՂȂǂ��R���p�N�g�ɓZ�߂��Ă�����ɕ֗��Ȃ��̂ł��B

���̗v�\�� �u��p�˕\�v �̕��͎��̂Ƃ���ˋ����U�烁�[�g���܂ł������� ���Ƃɒ��ڂ��ĉ������B

�܂�A�����͖͊C�̖C��\�͖͂ܘ_�A�w���v��E�ʐM���u�Ȃǂ������āA���ꂪ���E�ƍl�����Ă������Ƃ�����܂��B�@����������͖C�e���͂��͂��Ȃ��Ƃ��A�З͂��L�閳���̎��ł͂���܂���B �@�ˌ��v�Z���܂ށA�ˌ��w����̌��E�Ƃ������ƂŁA�����艓�����ł͗L���Ȏˌ������҂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�@�����ė���C���ȂǂŎg�p���鉓�����p�̎˕\�͕ʕłɂȂ��Ă��܂��B

�������Ȃ���A�R�V�N�W���̉��C�C��ł́A�`���̐ړG�^���Ȃǂɍ��낪����A����܂łł͍l�����Ȃ������������ŖC�킪�J�n����Ă��܂�����ɁA���Njߋ����ł̌���Ɏ������ނ��Ƃ��ł����ɏI����Ă��܂��܂����B�@�i ���C�C��ł̖C��ɂ��ẮA�܂��ʂɋ@���݂��ĉ���������Ǝv���܂��B�j

�{���ł͂��̎ˋ����ɂ��āA���C�C��ł̋��P�����荞�܂�Ă���A�o�������C��J�n�͂V�烁�[�g���ȉ��A�傽��C��͂U�烁�[�g���ȉ��Ŏ��{�������ƍl���Ă������Ƃ�����܂��B �@�܂�A�w�͖C�ˌ��v�\�x �ɂ�������l�ɁA�J�풼�O�ɊC�R��w�Z�Ȃǂɂ�����C�틗���̍l�������������������Ƃ�������A���������邢�͔��q��ł͗L���Ȏˌ������{�ł���ړr�������Ȃ������A�Ƃ������Ƃł��B

�]�k�ł����A���{�C�C�활���ɂ����邩�̓����^�[�� �́A�G�͂��W�烁�[�g���ɋ߂Â�����������̂ł͂���܂���B�@���I��������ɓG�͂���p�ˋ�����t�̂U�烁�[�g���ɂȂ�悤�ɉ� �����̂ł��B �@������������@�œG�̓�����������ʒu�� �Ȃ�悤�ɁB�@���ʂ͎��Ɍ����ȁA�h���s�V�����̉������킯�ł��B�@�����āA���ɂ��b�����܂����l�ɁA���{�������͓��{���͂������̂��ƁA ���V�A�����L���Ȏˌ����o���Ȃ����Ɨ���������ŁB�@���̂��Ƃ������Ă��Ȃ��ƁA���Ԉ�ʂɂ悭���邨�����Ș_�]�Ɍq���邱�ƂɂȂ�܂��B�@�i ������̓��{�C�C��ɂ����铌���^�[���ƒ�����@�ɂ��Ă��A ����ʂ̋@���݂��ďڂ��������������ƍl���Ă��܂��B�j

�i�NjL�j �F �����^�[���ƒ�����@�ɂ��ẮA�w��R�b�@���{�C�R�ɂ����钚����@�Ɋւ����l�@�x �Ƃ��Čf�ڂ������܂����B

�@�@�@�@�c�@��

��A���͋y�G�͂̑��͂��͋����ʍ�����Ƌ��ɘZ���C�ɑ���c���͐틵�������������̏������C�������錈�苗���c�����͋���莦�߂��@���̑��̏��C�ɍ݂�Ă͕ʕ\ �i�ȗ��j �Ɉ˂�Z���C�Ƃ̑Ώƍ����������C�䒷�V��߂�

��A���G�Ȃ�틵�ɉ������Ȃ�ˋ����y�c�����ȂĔ��˂��鎖�\�͂��鎞�͊͋���蒆�����Z���C�ɑ���ˋ����c�������߂�����ȂĖC�䒷�͑��̑��̎҂ɑ��K���̏C�����{���V���w�������v��

�O�A���ǂ̍ۂ͊͋����ʍ�������ȂĖC�䒷�͓K���̏C�����Ȃ���v��

�l�A�ˎ�̐��ȂɈ˂莩��e���̕Έʂ𗈂��Ɗm�M����҂͑����̏Ə��_���X���ďC�������v��

�܁A�͋����͎i�ߓ����̍��ߓm�₷�鎞�͖C�䒷�͏��M���ȂďC�����S�R�����w�����Ȃ���v��

�Z�A�C�䒷�̍��ߓm�₷�鎞�͖C�䏫�Z���͎ˎ�͒e���Ɉ˂营���C�����Ȃ��ׂ�

�u��C�v �̍l�����A�����Ă���ɔ����e�C��A�e�C�ɂ�����͋����̎ˋ����E�c���̏C���ɂ��ẮA���ɐ������Ă��܂����̂ŁA�X�Ȃ���̂͂����s�v�ł��傤�B

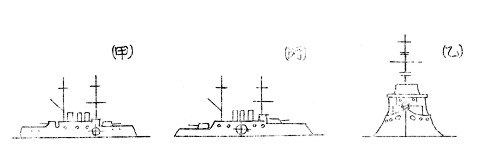

�@�@�@�@�ڕW�̑I��

��A�ŋߋ����̓G�͂�ڕW�ƂȂ��������Ƃ���嫂����͎Ⴍ�͍ł���Ɋ�Q��^�ӂ�G�͂�ڕW�ƈׂ��͖��{�E�̊�]�Ȃ�

��A�c�w�̓G�ɑ��Ă͉�ɋ߂��擪�͂�ڕW�ƂȂ����Ƃ���嫂��މ䑊���q���鎞�͎���ɖڕW��ύX���Ȃčŋߊ͂�_���҂Ƃ��A���ljz�w�`�ɂ͓a�͂��n�ނׂ�

�O�A���w�̓G�ɑ��Ă͉�ɋ߂����͂�ڕW�ƂȂ����Ƃ�

�l�A�w���͂��Ə�����\�͂���C�ɍ݂�Ă͖C�䒷�͑O���̎�|�ɗ��ӂ��K���̖ڕW��I������

�܁A�G�̌R�͋y������ �i�쒀�́j �Ɍ��Č�킷��ɍۂ��Ă͏\��ҖC�ȉ��̖C���ȂĐ����� �i�쒀�́j ��C��������Ƃ��R��ǂ��������˂̗L���������ɓ���ɋy�ł͘Z���C�͐��ɕ��p������̂Ƃ�

�Z�A�G�̌R�͋y������ �i�쒀�́j �Ɍ��Č�킷��ɍۂ��͋���艺���߂͎�Ƃ��ēG�͖C���̕K�v�Ȃ�҂�߂��������̖C���ɑ��Ă͏d�Ȃ���̂̊O���C�䒷�̎��߂�҂��Ƃ�

��������̂܂܂����肢��������Ǝv���܂��̂ŁA���ɂ�������v���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B

�@�@�@�@�@�Ə��_

��A�l��ēˈȏ�̎ˋ����ɍ݂�ĉ��˂ɍ݂�Ă͓G�͔@���Ȃ�����ɍ݂���͂��G�͎����l���̈�̏��ɂ��đO���̒��� �i����̏ꍇ��������{���̎��͍őO�����˂̑O���O�͋��̉��������j ���������O���̈�̏� �i�b�j �Ɖ��ޏc�˂ɉ��Ă͊����㒆�� �i���j ���Ə�������̂Ƃ�

|

��A�l��ēˈȓ��̋����ɍ݂�Ă͏\�C�͎�Ƃ��Ē����@�֕��̐�����������Ə��� �i���j �Z���ȉ��̖C�͖O������ꍀ���p��������̂Ƃ�

�O�A�O��ēˈȓ��ɍ݂�Ă͏\��ҖC�ȉ��͎�Ƃ��ĘZ���C��ȏ�͂̒������Ɏ˒������v��

�l�A������ �i�쒀�́j �͏�ɑ��̒�����Ə�����

�܁A�Ə����͔@���Ȃ�ꍇ���͂��K���G�͎͂̊��荟���O�L�̏Ə��_�Ɏ��炵�ނ���̂Ƃ�

�Z�A�ʏ�ˎ肪�������g�����C����̍�p���ׂ�����u�Ԃ��e�ۂ̖C���𗣂��Ɏ��閘�͕��ϖb�̊Ԋu���鎖���L������

�Ə��_�̐ݒ�ɂ��ẮA���̌�� �u�t���v �̍��ł��̎�|�ɂ��ďo�Ă��܂��̂ŁA������ƕ����Ă��ǂ݂��������B

�@�@�@�@�@���@��

��A���߂͑��č����A�d�b�ǁA�d�C�ʐM�@�y���������鍕���ȂĂ�

��A�G�̌R�͐������Ɍ��ē����Ɍ�킷�鎞�͊e�K�v�Ȃ鍆�߂̓���ɓG�͈��͐������Ȃ��������ċ�ʂ�����̂Ƃ�

�O�A�����̌��߂ɂ͍��̔�����p��

�q�g�@�t�^�@�T���@�����@ �S �@���N�@�i�i�@�n�`�@�L���E�@�W���E

��@�@��@�@�O�@�@�l�@�@�܁@�@�Z�@�@���@�@�@���@�@�@��@�@�@�\

�l�A�ڕW�ƂȂ����G�͒����������鎞�͖C�䒷���͖C�䕍���Z�͑O�ɖ{�E�̎w��������j�ɏ]�ГK�X�̑I�����Ȃ����߂�����̂Ƃ�

�܁A�擪�͂͐퓬�͂ƍ������������ȂĚ����͂̌��p���Ō�͓̊͂a�͂Ȃ���p�䑴�̑��̊͂ɍ݂�Ă͐擪���͉��茩�ĉE���͍����ԍ����ȂĎ��� �u�E���͍���艽�Ԋ́v �Ə���

�Z�A�]�ǂ��ׂ����͖ʑ� �i��ǁj �X��Ə��ւĖC��ɒʕ�

���A�ˋ������m�Ȃ�ƐM�v������e���s�ǂȂ鎞�͖C�툽�͖C�ԍ��Ƌ��ɉ��߂������ĕs�ǂȂ��m�炵��

���ɐ�����v������̂͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�t�@��

�i�C�j �����\���̊C��͖C�e�̔�Q�����Ĕ�r�I�͂̌㕔�ɑ����肵���m����

���������e�̔j�E��嫂������Ȍ�ɉ��Ă͊͂̉��͂�萶���鏊�̖W�Q�������Ėh���ǍE�ɈՂ���l���ŏI�̖ړI����G�͂̐i�ޓx�����͂��ߊ��V����������ɂ͋ɗ͔ނ̑O���ɏW�e���Ĕ�r�I�y��Ȃ�O���������̔j���痂ӂ���ɂ��鎖�^��e�ꂴ�鏊�Ȃ�Ƃ�

����{�E�����ɉ��ĘZ���C�ȉ��̏Ə��_��G�͑O�����������t�߂ƕύX���鏊�Ȃɂ��ėB���\�C�ɍ݂�Ă͏��ّ��̖������Z�����E�����߂���̍l�����]�O�̔@���Ɏ~�߂���

�e�C�䒷�͐[�����ӂ������Z���ȉ��̖C��ɂ��ēw�߂ēG�͂̑O���ɏW�e����̏K���f��蟼�{����ɏ\�̓w�͂���]��

�i���j ���i�Ȃ�ˌ��R�I�̈ێ��͖C�풆�G�ɐ������ׂ��B��̑f���Ȃ�

��߂��łɖC���u�X���߂̒ʒB��W���C�̎w�������ɍ�������Ƃ���Ɏ�������Ζ{�E�͒��� �u�ŕ��҂āv �̍������ꎞ�ˌ��𒆎~���C��𒾒������ߐÂ��Ɏˌ��������C�����čX�ɔ��C���J�n�����ނ鎖����ׂ����ȂĖC�풆���������Ίe�C��͑����ɔ��C���~�ߐÏl�Ɋ��ނ����ӂ��ĐV�����y�ˌ����߂悷�邱�Ƃɓw�ނׂ�

�i�C�j ���ɂ��ẮA���{�C�C��ɂ�����o���`�b�N�͑��ɗ^�����_���[�W�����鎞�A���̕��j������A���K�ł��������Ƃ�����܂��B�@�t�Ɍ����A���ꂪ�o����C�틗���ł��������킯�ł����B

�i���j ���ɂ��Ă��A���{�C�C��ɂ����鏔�͂̐퓬�ڕ������ɁA���̕��@���L���ł��������Ƃ�����܂��B�@�����ċt�Ɍ����A���ꂪ �u��đŕ��v �ł͂Ȃ��A�C���Ə��ɂ�� �u�Ɨ��ŕ��v �ł��������Ƃ̈�̏؋��ł�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�������

��A���`�����͍b�퐅�����g�p�� �A�����풲�a�픭���ɕϊ������鏀������ׂ�

��A�����̔��ˊp�x�͑O���͐����O�\�x�㕔�͐������\��x���Ȃ�̂ɋt�s�̏ꍇ�ɂ͎͊��葴�̊p�x���̕��ʈȊO�ɉ��Ă͖w��ǔ��˂̎��@�Ȃ����Ȃđ��̕��ʈȓ��ɉ��Ĕ��˂̎��@�鎖�ɓw�މ����s�̏ꍇ�ɂ͔V�ɋy��

�O�A�G�͑��ƕ��s�̏ꍇ�ɉ��Đ����������ܕS�ēˈȓ��ɂ��炴��Δ��˂̎��@�鎖�������ɉ��Ĕ��˂�����ʼn������͖�ܐ�ē˂ɂ��Đ������l�_���͌ܓ_�ȏ�̕��ʈȊO�ɉ��ďƏ����ނ�̕K�v����

�l�A�͑��̐퓬�ɉ��Ė{�͂��G�ɐڋ߂���̋@��͔J��O�����ˊǂɑ���������Ȃ��̂ɉ����͍b��̕ϊ��͈�w�v���Ȃ��v��

�܁A�������˂ׂ̈ߓ]�ǂ̕K�v������C�̖W�����Ȃ����ƂȂ����̐�������������̎��Ɍ���{�s����Ƃ�

�i�I�j

������p�̂��Ƃł��̂ł����ł͐����͏ȗ����܂����A�ꉞ �u�O�}���v �ɋL�q����Ă�����̂ł��̂ł��̑S���Ƃ��Čf�ڂ���ƂƂ��ɁA�����ɂ��Ă��̕ʍ��ɂĐ������鎞�̂��߂Ɋo���Ă����Ă������������Ǝv���܂��B

����� �u�b�퐅�����g�p���v �ƌ����Ă��邱�Ƃł��B�@�����ĕK�v�ɉ����ĉ����ł�����ɐ�ւ��Ďg���Ƃ������Ƃ��B�@�i�����A�������������̂������������A�ł����āH�@�s���I�j

�ȏ�A���I�C�펞�ɂ�����C�p�̎��Ԃ�������邽�߂ɁA�������� �u�O�}�v �C�p����������̂��� �w�����\���̊C��ɉ��ĖC�̎w���Ɋւ�����������v�́x�ƁA������� �w�O�}���x �̂Q���ꎟ�j�������Љ�܂����B

���Ă��̍��̍Ō�ɁA��ɂ���� �w�ʋ{�g�N�{�x �̃E�\�ƌ�肾�炯�̋L�q�ɂ��Ăł����A

�T�O�O�O���[�g�����钆�������C��ł́A�Ď˖@�͕K�{�ł���B�@�Ƃ��낪�A���݂Ɏ�����N���Ď˖@�������̂��͂͂����肵�Ȃ��B�@����͓��R�̂��ƂŁA�����C�R�C�p�Ƃ����̂́A

�e���ɂƂ莀���I�d�v�ȍ��Ƌ@���������B |

�u�Ɨ��ł����v �ł́A�����a���˖C���o���o���̃^�C�~���O�Ŕ��C���邽�߂ɁA�������펞�������A�݂��ɏƏ����Ƃ邱�Ƃ�����ł���B�@�܂����������e�ˌ������A�C�p�v�Z�̕K�v���� �u�Ɨ��ł����v ���������Ȃ����Ƃ́A�N�ł��ǂ��̍��ł��킩��B�@�i���U�W�j �i���V�Q�j |

�u�Ď˖@�����߂Ď���ł��A���������j�v �̉h���͐�͎O�}�C�p�����������ɗ^������ׂ����낤�B |

���ǃC�M���X�C�R�́A���C�C��̊ϐ핐���y�P�i���̕ɂ��A�Ď˖@�ɂ�钷�����ˌ������ۂɂł��邱�Ƃ����߂Ēm�邱�ƂɂȂ����B�@�i���U�W�j �i���V�Q�j |

���̊C����ϐ킵���y�P�i������ �i�����D�ւ̂��߂R������j �������C��̊T���������A�t�B�b�V���[�̓h���b�h�m�[�g�Ɩ��t�����邱�ƂɂȂ� �u�I�[���E�r�b�O�E�K���E�V�b�v�v �̍\�z��������B�@�i���Q�O�W�j �i���Q�P�T�j |

�w�O�P�@�͖C�ˌ��̊�{���̊�{�@�|�@�Ə��x ���炱�� �w���������̖C�p�x �܂ŁA����܂ł̐����ŏ\�������肢�������Ă���Ǝv���܂��̂ŁA���������t�����Ă���������K�v�͂Ȃ��ł��傤�B�@���Ă������̍������Ȃ��E�\�ƌ��A�f�^�����A�Ƃ������Ƃł��B

�������A��������������Ă����Ȃ� �u�Ď˖@�v �Ȃǂ��ǂ����ăy�P�i�����ł���̂��H�@�@���������ɋ�z�E�ϑz������ŁA�p�C�R�̖C�p�̑�Ƃł���p�[�V�[�E�X�R�b�g�ɑ��āA

�C�M���X�C�R�̃p�[�V�[�E�X�R�b�g�͌~���C�p�w�Z�̍Z���ƂȂ�A���˖C�ɂ��A���ˌ��̎������s���A�{�l�͐Ď˂̎������P�X�O�P�N���炵���Ύ��݂��Ɖ�z���Ă���B �@�E�E�E�E �i�����j �E�E�E�E�@�B��c��X�R�b�g�̉�z �i���j �̓C�M���X�C�R�̎��ۂƑ����ɘ������Ă���B �@�i���U�V�`�U�W�j �i���V�P�`�V�Q�j |

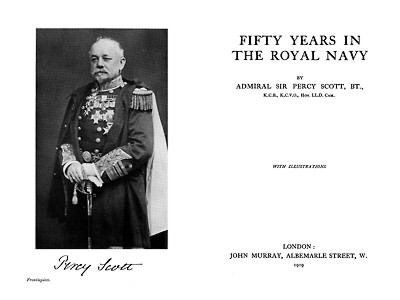

�i���j �F �wFifty Years in the Royal Navy�x �iAdmiral Sir Percy Scott, 1919�j

�ȂǂƁA���̍������Ȃ��\����f���Ă܂ŁB�@�]��ɂ����e���ł��B

�i���j �F �{���Ŏg�p�����摜�́A�h�q�Ȗh�q�������ۗL�ۊǎj���ȊO�̂��̂͑��Ė{�T�C�g���L�̋��C�R�j������ł��B

�@�ŏI�X�V �F 02/Jul/2011