砲 装 論巨砲全装主義と主副両装主義当時の戦艦及び装甲巡洋艦の砲装には巨砲全装主義と主副両装主義の2つがありました。 これら2つの主義にはその根本において相容れないところがありましたが、外見上はほとんど変わるところがないまでに酷似するに至っています。 しかも魚雷の発達の結果、これの防御砲である3インチ砲はようやくその威力の不足が感じられるようになり、4インチないし6インチ砲となって従来の副砲であった6インチ砲と極めて近似することとなりました。 この様に外見上はほぼ同じであるにも拘わらず、各砲装の主義についてはなお依然として存在していたと言えます。 そもそも、巨砲全装主義は砲熕及び魚雷の発達の結果、将来の戦闘は遠距離において戦われるという前提に基づくものであり、遠距離戦においては副砲は命中公算が極めて減少し、かつその高価は小さいことからこれを全廃し、これにより射撃指揮及び弾薬の供給を簡易・確実なものとし、加えてこれにより節約し得た重量を他の方面に使用することが有利であるとするものです。 これに対して主副両装主義は、戦闘距離が延伸することは同意するものの、戦勢は元来変化無窮のものであり、常に遠戦をもって終始するものと予期することはできず、加えて決戦は必然的に武器の威力を発揮し得る中距離以内において戦われるものであるので、この距離において有効な副砲を備えることは決戦の目的を達成するものであるとするものです。 これを要するに、両主義の違いは主として戦闘距離及び砲火指揮上の見地に基づくものであると言えます。 両主義に対する旧海軍の見解この砲装についての2つの主義について、旧海軍の用兵者には次の様な意見がありました。 将来の戦闘距離は疑いもなく延伸され、戦闘開始距離はおそらく1万m又はそれ以上において生起するであろう事は、現在の列国海軍の思想と射撃訓練の状況から明らかである。 戦闘の運命は多くは開戦劈頭の有効なる一撃により決すべきであることは過去の戦例の実証するところであり、このような遠距離砲戦に有効な大口径砲を数多く搭載することは絶対に必要であることには論争の余地はない。 この点については巨砲全装論者の主張の事理は極めて明白であり、主副両装論者においても主砲の威力と砲数を減少することにより副砲の搭載数を増加しようとするような極端な論者は希である。 したがって、砲装はその主砲の総威力を成し得る限り増加することについては両主義とも一致するところである。 ただ唯一異なる点は、艦隊戦闘に副砲を用いるべきか否かであって、副砲を必要とする論者は次の2点である。 決戦は必ず7~8千m以内において生起し、かつ戦勢の変化は予期の如く遠戦のみで終始するものではないことは明白な理であって、この場合に有利な副砲を備えることは戦勝の栄冠を獲得するものと言える。 実際、副砲が有効なものであることは日露海戦において証明されたところであり、日本側の勝利が主としてその副砲による猛烈迅速な榴弾の雨射に負うところが大きいことは事実である。 この主張は戦術上先の論者の説より一段と進歩したものと言え、その戦闘距離を予測し得ないとする主張と実際の戦例における経験を尊重するところは大いに頷けるものです。 しかしながらこれを更に一歩進めて、射撃指揮上の見地からこれを子細に見るならば、主副砲両装主義は必ずしもこれを満足するものとは言えず、反対に巨砲全装主義を捨て難いものとするところも事実でした。 射撃指揮における両者の得失射撃指揮に関する両者の得失とするところを列挙すると次のとおりです。 ア.弾着観測が容易であること、指揮が簡易であることの2点は射撃指揮上の根本的要素である。 巨砲全装主義はこの理想に合致し、主副両装主義はこれに反するものである。 イ.現時点での砲装において戦闘の運命を支配するものは巨砲である。 これの使用が巧みであれば勝ち、劣れば敗れる。 副砲はその砲煙により巨砲の照準発射を妨害する (MD火薬を使用する時は特に)。 よってむしろこれを使用しないことが賢明と言える。 ウ.大口径砲の強烈なる爆風は中甲板砲台に大きな影響を及ぼし、その爆煙と相俟って副砲の照準発射を妨害する。 よって大口径砲と同時に有効に副砲を使用することは簡単ではない。 現今建造されつつある戦艦のように、中心線上に砲塔を装備する場合には特にである。 水雷防御砲の問題魚雷の能力が低く、これを搭載する駆逐艦の運動力も貧弱であった時代には3インチ砲は理想的な防御砲でしたが、魚雷は既に1万2千m、30ノットに達するものも出現し、かつ駆逐艦は終始主力に随伴し、その大速力を持って虎視眈々と乗ずべき機会を窺うような状勢になると、到底3インチ砲により有効にこれを防御することは不可能であるとの認識が一般的となりました。 即ち、英海軍は4インチ、露海軍4.7インチ、米海軍5インチ、仏海軍5.5インチ、独海軍5.9インチ、そして旧海軍は6インチ及び4.7インチを採用しており、4インチ及び4.7インチなどを搭載するものは艦隊戦闘においてはこれを全く使用しないことを立前とする、いわゆる巨砲全装主義に基づいており、独海軍及び旧海軍のように6インチを用いるものは艦隊戦闘にもこれを使用することを企図するものであって、いわゆる主副両装主義と言えます。 米海軍及び仏海軍の場合はその真意を窺い知ることが出来ないものの、おそらくは水雷防御を主眼とするものであることはその配列により推測することが出来ます。 これらの中口径砲は、口径を増すにしたがって弾道は次第に平底となりその命中精度もまた次第に増加することから、口径が大きいことは水雷防御砲としてもまた優れていると言えます。 既に述べたように、米海軍のスコット少将が6インチ砲が理想の防御砲であると述べたことはこの状況を示すものであり、列国海軍の防御砲は次第に口径増大の傾向を示しており、副砲を必要としないとするものにおいても依然として副砲と同様にこれを装備し、かつその口径は次第に6インチ砲に近づきつつある状況においてもなおこれを水雷防御のみに使用するべきとすることは正当な見解とするに疑問があるとされました。 また、中距離において相当の補助的効果がある中口径砲を、一弾も酬いることなく敵弾の破壊に任せることが果たして賢明な策かどうかもあります。 更には、搭載弾数において1門80発に過ぎない巨砲が戦闘の終始を通して急速な射撃を持続し得るものか、またそれが欠乏をし始める状況に至った時に、副砲の雨注的な射撃を切に望むようなことがことは生起しないと言えるのか。 また天候険悪で艦の動揺が大きい場合に、果たして巨砲を以て有効な射撃を企図し得るのか、等の疑問も出てきます。 これらのことから、旧海軍においては副砲併用の時期、併用の必要性は存在し得、場合によっては副砲の効力に依存しなければならない時期も起こりえるものと考えられたのです。 とは言っても、その場合に副砲の効果は連綿迅速な射撃により発揮されるものであり、これは巨砲の射撃と相互に妨害しあうことは避けがたいものがあります。 このためその解決策を見出すことは当時において重要なこととされ、次の事項の解決が求められました。 ア.大口径砲と中口径砲とを問わず稀煙火薬を使用すること イ.爆風防止装置を設けること ウ.射撃指揮用通信装置は、主・副砲用に別個に設けること 両主義に対する旧海軍としての結論当時の旧海軍としては、2つの主義に対しては主副両装主義に賛成する意見が多かったと言えます。 このため、主砲の数は列国海軍の戦艦に劣らない程度とし、副砲として従来のように6インチ砲を用いて、主砲の操作を妨げない程度になるべく多数を搭載することが望まれました。 勿論、主砲問題と同時に、副砲又は水雷防御砲として果たしてどの様な砲種を最良とするのか、その門数は、その配列は、などは極めて重要な問題であり、これの一層の研究の必要性が認識されていました。 砲熕の配列の問題仮に砲種が決まったとするならば、次に来るのはこれをどの様に艦上に配置するのか、即ち配列法の問題です。 その配列法の基本的な事項は次のとおりです。 ア.各砲の旋回角を可能な限り大きくする  以来、列国海軍の戦艦の多くはこの方法に則り、全砲塔を2つずつ重畳して竜骨 (キール) 線上に据え置く方式を採用するに至っています。 イ.舷側砲火を最大とし、かつその集中射界(Sector of Fire)を可能な限り大きくする ウ.首尾線方向に対する砲火は出来るだけ大きくするべきであるが、これがために舷側砲火を減殺することがないようにする エ.各砲の発射による爆風は他砲を妨害しないように各砲塔間に適当な距離をとる オ.副砲以下は主砲の配列を決定した後に適当な位置に配列する したがって、巨砲全装艦に副砲の位置を求めることは極めて困難なものがあります。 現実問題としては、竜骨線上に巨砲を配列し、煙突のケーシングの防御のために中甲板舷側に装甲を施すならば、ここに自然と中小口径砲の砲台を形成するものとなり、水面に近いという不利があるものの、ここに副砲の大部分を装備し、残りの副砲は中甲板の前後に一区画を設けてこれを装備するのが一般的となりました。 この装備法は旧海軍を始め米、独、仏、露の海軍が採用するものですが、英海軍のみは依然として「D」型における装備法を固守して、4インチ砲20門を可能な限り砲塔上に装備し、残りは前後艦橋付近に集中する方式としています。 これは、副砲で無いが故に防御を要しないとの根本的な見地によるものとされていることによります。 三連装砲塔について三連装砲塔は当時最近になって出てきたもので、これの出現の要因は排水量を激増することなくして超「D」型戦艦を建造使用と企画したことにあります。 即ち、砲塔数の増加は配列の原則上、必然の結果として艦の縦長を増し、したがって排水量を激増することはやむを得ないものであり、3門を一つの砲塔に修めて艦長及び重量の増加を比較的節約することは砲装上の一つの進歩と言えます。 当時、露、墺、伊の3海軍は、連装に換えて三連装砲塔とし、米海軍もまた今後の戦艦には14インチ砲の三連装砲塔を採用する予定とされていました。 ある露海軍将校はこの三連装砲塔の利点に関して次のように指摘しています。 12インチ砲の三連装砲塔4基は連装砲塔5基と総重量においてほとんど差は無い。 故に同じ排水量の軍艦では2門を増加することができ、かつ集中射界を拡大する利益がある。 理想は可能であるなら全12インチ砲を1つの旋回橇盤に配置することであるが、現状としてはこの三連装に満足せざるを得ない。 これを要するに、上記の諸海軍における三連装砲塔主張者の理由は、主として次の2点にあります。 ア.一定の砲数に対して砲塔の数を少なくすることにより、これにより各砲塔の間隔を開き、旋回範囲を大きくすることができ、したがって集中射界を大きくすることができる。 イ.比較的砲塔の防御装甲及び動力機関の総重量を軽減でき、かつ場所を節約することができる。 これらの利点については確かに頷けるものがあるものの、用兵上の見地からは三連装砲塔は連装砲塔に比べ戦術上及び射撃実施上次の不利益があることは容認できないものとされていました。 ア.発射速度が減少する イ.外側砲の射撃において照準線に大きな偏倚を生じる ウ.被害の公算が大 エ.3砲に対する弾薬供給は連装砲に比べて困難となる 発射速度の減少は用兵者として実に由々しき問題ですが、実際どれだけ減少するかは明白ではないものの、おそらくは旋回角の僅かな増加によりこれを補うこともできるのではとの意見もありました。 しかしながら、三連装論者が専ら経済的な方面からその利益を主張し、いまだに敢えて発射速度に言及しないのは、あるいは “爲にするところ” があるのでとの疑念が用兵者にあったことも確かです。 最新の「D」型戦艦の砲装当時12インチ砲12門を搭載する戦艦が次々に建造され、その配列法にも種々の形式が見られました。 これらの内から特徴ある6隻について、単純に砲装上の見地から簡単にその優劣を比較してみると次のとおりです。

防御の項 B : Belt (舷側装甲帯)、T : Turret (主砲塔前面) (*) : 当時の旧海軍において知られていた艦名で、実際はテゲトフ級「フィリブス・ウニティス」(SMS Viribus Unitis)として就役

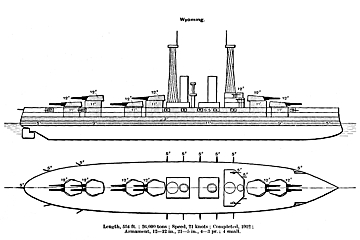

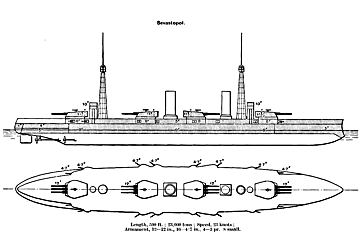

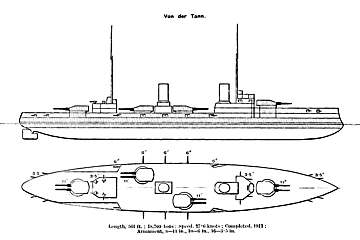

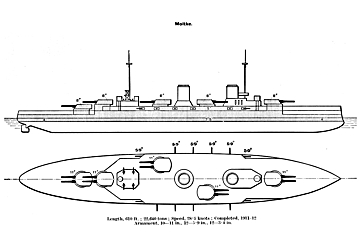

そしてこれらの諸艦の艦首尾線方向と舷側方向の砲火は次のとおりです。

この内、海上における戦闘の常態である舷側戦に応じる砲火を減じ、艦首尾戦砲火の増加を計ったものが ② 及び ⑥ です。 即ち ② は舷側戦において全砲火の1/6を犠牲にし、⑥ はその2/6を減じており、共に砲熕配列の原則には反するものとなっています。 これに対して他の4形式は概ね砲熕配列の原則に適合しており、かつそれぞれなりの特徴を有していることから、その優劣を判定するのは容易ではありません。 ⑤ は艦首尾砲火を増加するために舷側砲火2門の旋回角を犠牲(約30度)とするものです。 また ③ 及び ④ はいずれも三連装砲塔4基を首尾線上に配列したものですが、③ は艦首尾砲火の多いことを求めず、専ら舷側砲火の集中界の広いことに努め、これに対して ④ は双方共に大きいことを求め、③ に比べて舷側砲火の範囲は僅かに10度を失う一方で艦首尾砲火を倍加し得たものです。 もし排水量の制限を受けることが無ければ、舷側砲火を減ずること無く艦首尾砲火を増加する要求を充すことは容易であり、理想の主義としては迷うことなくこの ④ の方式を採ることになるでしょう。 また ④ と ① との違いは、外見上主として艦首尾砲火の優劣にあります。 もし三連装砲塔の発射速度が連装砲塔と同等であるならば④の方式を採るでしょうが、当時の状況においては望み得べくもないことであり、射撃効力の見地から同意し難いものがあります。 これらのことから、結局のところ現実の砲装形式は ① を選ばざるを得ないという結論になります。

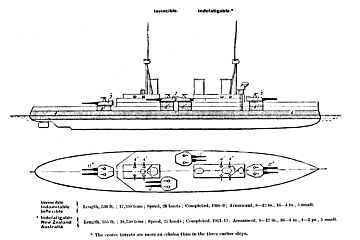

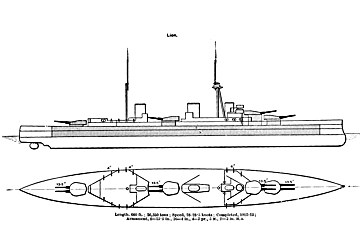

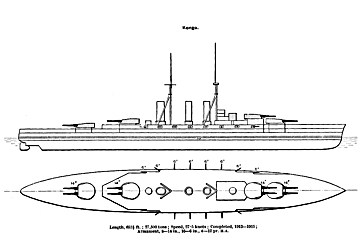

なお、これらの諸艦の比較において特に注目に値することは、④ の「カイザー・フランツ・ヨセフ」(Kaisar Franz Joseph)が僅かに 19,286トンの排水量でよく22ノットの高速と12インチ砲12門を装備し得たということです。 しかしながら、当時としては同艦の要目中で防御力及び載炭量に関するものは不明であったことから、簡単に論ずることはできないものの、三連装砲塔を艦の前後に背負式の装備法を採用した結果とみることができるものと推測されました。 勿論、旧海軍としてはこれら諸艦の比較は単に主砲配列法上の見地からのものであり、これに限ることなく、各砲種砲数及びその配列法、砲火指揮上の難易、装甲防御の厚薄及びその範囲、速力及び航続力など、各種の方面からの幅広い比較検討を行って、最後にその優劣を判定することが砲戦術上の問題と認識していました。 超「ドレッドノート」型戦艦について当時フランスで出版された雑誌によると、同国海軍が将来建造する戦艦の砲装は次のいずれかとなるであろうと伝えていました。 第一案 : 艦首尾線上の5砲塔に34センチ砲10門、14センチ砲22門 第二案 (参謀本部案) : 同上、14センチ砲16門(8砲塔) 第三案 : 艦首尾線上の5砲塔に34センチ砲12門(前後砲塔は三連装)、14センチ砲22門 また米海軍では新戦艦第36号及び第37号(*)に12インチ砲12門を三連装砲塔4基として搭載する計画と伝えられました。 (*) : 後の Nevada 及び Oklahoma、ただし実際には三連装砲塔は4基のうちの2基のみとされました 装甲巡洋艦について装甲巡洋艦の砲装もまた戦艦と同経路をたどりましたが、当時「D」型装甲巡洋艦を保有するのは英及び独海軍だけであり、旧海軍も遠からずこれを保有することになっていました。 当時の装甲巡洋艦の砲装は次のとおりです。

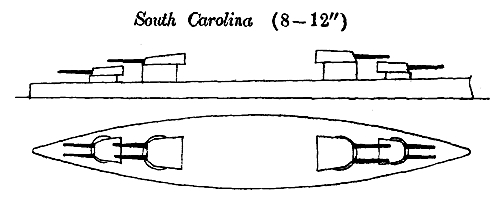

この表でも明らかなように、英海軍を除いてはすべて副砲を装備しています。 戦術上における装甲巡洋艦の用途は主としてその優速を利用して奇撃を行うものであることから、その砲装もこれに適するものであるべきことは勿論です。 旧海軍においては、装甲巡洋艦の砲装は 「サウス・カロライナ」 級のように艦の前後に2基ずつの背負式とする4砲塔を設けてこれに主砲を装備し、その中間両舷に多数の副砲を搭載することを有利と考えていました。 二等巡洋艦について当時の二等巡洋艦の砲装は中口径砲12門を装備するのが一般的でしたが、最新の建造艦には次のようなものがありました。

英海軍の「ブリストル」級については、約5千トンの巡洋艦としてあまりに貧弱であり、これを「エクリプス」(Eclipse)級(5千トン、6インチ砲11門)、独海軍の「ハンザ」(Hansa)級(5,885トン、8.2インチ砲2門、6インチ砲8門)と比べると、排水量は大差が無いにも拘らず砲装の差には著しいものがあります。 したがってこのような砲装を以って果たして6インチ砲10~12門を有する仮装巡洋艦に対抗し得るのかの疑問が出たのは当然のことと言えます。 そのため改良「B」型においては6インチ砲8門を装備すべしとの意見が出されたとされています。(*) (*) : 次の「ウェイマス」(Weymouth)級以降これが実現しています。 また英海軍の当局者は、適当に装備された毘式3ポンド砲は駆逐艦や水雷艇を撃破するのに適しているとして、「ブリストル」級5隻に装備した12ポンド砲は「ウェイマス」級においてこの3ポンド砲4門となる予定と伝えています。 しかしながら、駆逐艦を撃破すべきこの種の軍艦においては、大速力と多数の砲があれば足りるものであり、果たして3ポンド砲4門が12ポンド砲1門より有効であるかどうかは甚だ疑問とするところとされました。(*) (*) : 結局のところこの疑問のとおりとなり、引き続き12ポンド(47ミリ)砲が搭載されました。 (参考1) : 巨砲全装論に関する諸説(1) 英海軍大学校兵学教官スレード(Slade)大佐の説「D」艦が副砲を全廃して巨砲全装式を採用した理由は次の2点としています。 ア.最近の海戦における状況から推測するに、戦闘は遠距離において行われることは明白である。 6千m以上においては6インチ砲はほとんどその効力を失い、9.2インチ砲といえどもその威力にはやや不足であって、頼むところは12インチ砲のみである。 イ.12インチ砲塔砲の発達によりある程度まで速射化が可能であり、1分間2発は優に期待できるところである。 (2) かつて英国に駐在した旧海軍将校の見聞による所感英海軍当局者の意見は上記の(1)に加え、次のようなものであると述べています。 ア.戦艦を撃沈し得るのは主として12インチ砲弾である。 いかなる戦艦も10発の12インチ砲弾を被れば沈没を免れないであろう。 日本海海戦において勝敗を決めたのは実に12インチ砲弾である。 イ.射撃指揮及び弾薬の供給は簡易かつ確実である。 ウ.最近の戦艦の防御力の増加は、6インチ砲のような副砲火ではこれを十分に貫徹することは不可能であり、あたかも鉄盾に豆を射るようなものである。 エ.水雷防御用としては改良3インチ砲を多数搭載すれば足りる。(これは後に4インチ砲に改められたが) オ.中甲板砲は波浪のために射撃を妨害されることが多い。 (3) かつて「ドレッドノート」艦長であったベーコン(Bacon)提督の説彼によると中口径砲廃止の理由は、次のとおりです。 ア.中口径砲の併用は大口径砲の精度を減少させる イ.中口径砲の搭載に必要な排水量は他の方面に利用すべきである 更に彼は6インチ砲について次の様な説を唱えています。 ア.遠距離においては重装甲に対して全く無効であるのみならず、軽装甲及び上部構造物もこれに対抗することができる イ.速射雨注は通信装置を破壊し得ることは事実であるが、実戦においては発射速度が著しく減退することを考えるなければならない ウ.通常の戦闘距離においては12インチ砲と共に使用する6インチ砲はその効力を殆ど計上するまでもない エ.戦闘は中距離においても行われることがあることは勿論であるが、中口径砲の炸裂とその断片はいささかも効力を増加するものではないにも拘わらず、大口径砲はその精度と速度を距離の短縮にしたがって発揮するばかりでなく、これにより与える損害は到底中口径砲の比ではない オ.6インチ砲を搭載することにより幾分の利益があるかもしれないが、重砲の砲火を妨害することなく、また排水量を増加することなく、かつ荒天において使用する場合にはそれを期待することはできない カ.6インチ砲を重砲配列の下に置けば水面に近くなり、同列に置けば重砲の旋回を妨害し、重砲の上に置けば著しくトップ・ヘビーとなる。 しかもこれを戦闘に使用しようとするならば適当の防御を施さざるを得ない キ.水雷防御砲として6インチ砲を用いることと、副砲として用いることでは大いにその主旨が異なる。 特に前者の場合には装甲を施す必要がない (4) 米海軍のシムス(Sims)中佐の説彼が唱える巨砲全装主義は次のとおりです。 砲塔は今や重砲弾によらなければ実際に損傷を与えることが出来ないほどに発達したこと、水線上の重装甲が艦首尾を通して装着されるに至ったこと、司令塔の防御が完全となったこと等が相俟って砲後の人員の保護を良好にし、中口径砲を以てしては到底これに毀害を与えることは出来なくなった。 これによる結果として、計画者は副砲台を廃止してこれにより砲及び砲具の保護を増加し、同時に遠距離において致命的打撃を与え得る多数の巨砲を搭載することが可能となった。 そしてこれによってもたらされる利益は次のとおりである。 ア.戦闘力の集中は戦線を短縮し、艦隊の運動性、即ち最小の時間と空間を以て陣形を変換し得る能力を増加し、したがって各艦の損傷を減少することができる イ.大口径砲のみを搭載することにより砲火指揮法を簡易にし、最大効率を発揮することができる (5) 英海軍のS.アードレイ・ウィルモット(Sydney Eardly Wilmot)提督の説彼は日露戦争における戦例により次の事項を掲げて6インチ砲の無効を唱えました。 ア.露艦隊の砲火は日本側の副砲火を制圧できなかった イ.当時の大口径砲の指揮管制の方法及び手段は未熟であった ウ.露側の報告は専ら大口径榴弾の恐るべき効果を説いているが、露海軍が戦後6インチ砲を破棄したことはその効果が微弱であるという反証である (参考2) : 中口径砲復活に関する諸説(1) 米海軍マハン(Mahan)提督の説彼は中口径砲論者であり、「D」型戦艦攻撃の急先鋒でした。 その説は容れられなかったものの、その主義は大いに傾聴に値するものです。 ア.一舷に装備し得る砲の総重量を同一と見なせば、中口径砲の多数が迅速に発射し得る砲火の量に対して12インチ砲は所詮これに拮抗しえるものではなく、12インチ砲の僅かに単発の命中はとても6インチ砲の多数が連続して送出する無数の命中弾が与える爆破力には及ばない イ.軍艦の構造上より見れば、如何に防御を完全にしたとしても、中口径砲を以てして全く破壊し得ない程に全ての重要機関を重装甲の裏に置くことは到底不可能である ウ.副砲による損害中で煙突の破壊に伴う速力の減少は最も著しいものであり、その他についても枚挙に暇がない エ.「D」型戦闘艦は「モニター」の再現であり、“最良の防御は我の急速なる砲火にあり” とのファラガット(Farragut)の格言の正反対である (2) 先の英海軍造船局長ウィリアム・ホワイト卿(Sir William White)の説「キング・エドワード」(King Edward)級の設計者でもある彼は、日本海海戦における日本側の勝利は主としてその劈頭における6インチ砲弾の雨注による精神的な効果(Moral Effect)に基因すると唱えました。 この説に賛同する者は枚挙に暇がありませんでしたが、イタリアの技術者 Lorenzo d'adda は更にこれを布衍して次の様に説いています。 ア.対馬海戦における日本軍の成功は主として6インチ砲及び8インチ砲の有力なる砲火による イ.勝利は装甲巡洋艦に負うところが多く、その中口径砲を以て決勝的補助を戦艦に与えた ウ.現在の状況においては何人も25センチ乃至30センチの装甲を以て艦の首尾及び上部を防御しようとする事はなく、したがって12インチ砲を以て之等の部分を打つ必要はなく、エネルギーの浪費である エ.「アリヨール」の被害は中口径砲の威力の証明である (3) 先の仏国海軍大臣 De Lanesson の説主副両砲はそれぞれ固有の任務を有しており、戦役の教訓は明らかに両者を同様に必要であると主張し、 ア.巨砲は敵艦の装甲を破壊してこれを沈没させる イ.中口径砲は非装甲部を破壊し、火災を起こさせ、内部機関を破壊して人員を殺傷し、また高勢爆発による連続した火災は乗員を砲側から退去させることを余儀なくする (4) 仏海軍の多くの中口径砲主張者の説仏海軍には特に中口径砲を主張する者が多く、その主なところ次の説です。 ア.巨砲は重量過大であり発射速度も遅緩であるので、発射速度が大きい中口径砲の多数を備えて補助的効果を大にする必要がある イ.12インチ砲は敵に重大な破壊を加えるものの、それは局部的かつ一時的なものであって、中口径砲による速射は効果全く異なり、その爆発と破片による被害は問題なく敵艦の全てに及ぶ (5) 仏海軍当局の意向当時旧海軍にもたらされた仏海軍当局の意向は、次のようなものであったとされています。 ア.「イエナ」での実験後に採用された5.5インチ砲は単に水雷防御のみを目的にするものではなく、艦隊戦闘においてもこれを併用する方針である イ.副砲としては更に進んで6インチ砲を採用し、これの装備のために艦の中央部に方形の砲台を構成し、これにより同時に煙突の基部を保護する予定である ウ.接近戦における水雷防御戦及び両舷戦闘においては6インチ砲は最も有効な武器である (6) 旧海軍の方針当時旧海軍は「河内」以降の砲装に見るように副砲として6インチ砲を併用する方針であり、その理由の主なものは次のとおりでした。 ア.中心線上に巨砲を配列しかつ煙突の基部に防御を施すときは、自然の結果として中口径砲台を形成することになる イ.6インチ砲は日本人の体格・体力に適当な最大の速射砲であり、これを4.7インチ砲に比べれば、弾道の平底及び精度が良好であることは明らかである 初版公開 : 25/Mar/2018 最終更新 : 01/Apr/2018 |