弾 薬(1) 弾 丸砲戦の最終目的は敵艦を破壊することですから、これを決するには弾丸の命中数の多さと、個々の弾丸の破壊力にあることは言うまでもないことです。 したがって、命中率が良好であると同時に、その破壊力もまた大であることが求められるのは論を待ちません。 しかしながら、これまでのところ各国の発明家や技術家は専ら砲塔、砲熕、及びその付属品の研究に熱心ではあるものの、破壊力の第一義である弾丸の研究は比較的等閑に付せられてきた傾向にあったことはも確かです。 明治40年代の列国海軍において使用される弾丸は主として次の3種類でした。 徹甲榴弾 (Armour Piercing Shell) 高爆榴弾 (Exprosives Shell) 通常榴弾 (Common Shell,or Semi-Armour Piercing Shell) 徹甲榴弾 は重装甲の穿徹を主目的とし、かつ穿徹後においてなお相当の破壊力を保持するために 弾量の約3%程度の炸薬 を有するものが一般的でした。 弾丸の製造法がまだ未熟な時代においては、炸薬の入っていない 実弾(スダマ)を用いていましたが、その後冶金技術の進歩により、適当な弾壁を有するものはその効果において実弾とほとんど差がないことが立証されましたので、これにより列国海軍ともこの徹甲実弾に代わって心腔を有する徹甲弾を採用し、これに若干の炸薬を装填することにより、穿徹を主目的とし、破壊を副 とするに至りました。 そしてその目的を確実に達成するために遅動信管を用いて、炸薬の炸裂が過早とならないように考案されたのです。 高爆榴弾 はその爆発の威力により 非装甲部に対して猛烈な破壊を与ると共に人員を殺傷することを主目的 とするもので、発射時の膅圧に耐え得る限り弾壁を薄くして、多量の炸薬を内蔵するものです。 一般的には 弾量の10%以上 の高勢爆発薬を有するものですが、この炸薬を多量 (例えば20%など) にしたものを特に 雷弾(Torpedo Shell) と呼んでいました。 この高爆榴弾には、伊集院信管のような鋭敏な信管を装着して、極めて軽微な対抗に対してもその炸裂を期すことが求められました。 通常榴弾 は、これら2つの弾種の中間に位置し、両弾種の特徴を併有しようとするものであり、中程度以下の装甲を穿徹し、かつ内部に大損傷を与えることを目的 とするものです。 このため通常榴弾の信管はその2弾種の中間であることが求められます。 以上のことを要するに、軍艦の舷側防御は重装甲、中間装甲、無装甲の3段階に分けられますので、これに対する弾丸もまた徹甲、通常、高爆の3種類に分かれたものと見ることができます。 そして 当時の旧海軍では、徹甲榴弾と高爆榴弾の2種類 が用いられており、前者には3%、後者には9~11%の炸薬が充填されていました。

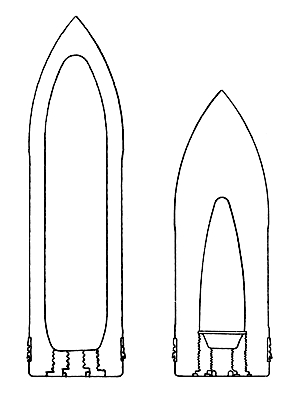

( 高爆榴弾 (左) と徹甲榴弾 (右) の概念図 ) a.日露戦争における教訓旧海軍の徹甲榴弾は、装甲板に対しては厚さに拘わらず全くその目的を達したものがありませんでした。 このため徹甲榴弾とは名ばかりで、実質は鍛鋼榴弾 (高爆榴弾) とほとんど変わることはなく、そしてその原因は弾丸の材質不良と信管の過敏性によるものであったと結論付けられました。 しかしながら旧海軍においては、このことを以て直ちに今後の徹甲榴弾の価値を論ずる資料とはせず、唯一の例外といえる「ポビエダ」(Pobieda、後の「周防」)の場合は、信管の作動がたまたま遅緩であったか、あるいは全く作動しなかったものと推定するのを妥当とし、この効果は一面において徹甲榴弾無効論に対する一つの反証であると理解されたのです。 その一方で、鍛鋼榴弾は十分にその目的を達したとものと評価されました。 その爆裂の状況及び効果については次のとおりです。 ア. ごく僅かな抵抗(例えば、リギン、海面など)によっても直ちに爆発した イ. 弾丸は無数の小片となって飛散するため、付近に及ぼす破壊及び殺傷力は小さく、弾片の効果は極めて局部的なものであった ウ. 装甲に対しては、例え極めて薄い場合でもこれを穿徹したものはない。 ただし、鋼板装着用のボルト及び背材を傷つけ接合部に間隙を生じさせたことにより、水線付近においては侵水を誘起するところとなった エ. 非装甲部に対しては巨大な破孔を生じさせたが、穿徹後における効果は極めて小さく、その後ろの薄い第2の隔壁は容易にこれを阻止し得るものであった オ. 上部構造物に対する破壊力は極めて猛烈なものであった カ. 爆発により直ちに火炎を生じた キ. 発生ガスは窒息的効果を有しており、例え直撃を被らなかった付近でもその爆発により生ずるガスのため乗員はその場に留まることが不可能であった ク. 甲板上の破片の堆積は、絶え間ない火災及びガスによって、乗員の艦内の交通を遮断した ケ. 砲塔砲は命中個所によっては操作不能となり、砲身は破損するものがあり、特に中口径砲は直撃により概ね廃砲となった 以上のことから、鍛鋼榴弾は非装甲部に対しては次の効果があったと結論付けられました。 ア. 命中した局部には大損害を与えるが、破片による危害半径は極めて小さい イ. 発生ガス及び火災による危害半径は極めて大きい また装甲板に対しては直接の効果はほとんど無いものの、命中個所によっては間接的効果をもたらしたとされています。 一方で、ロシア海軍が使用した弾種は徹甲榴弾と通常榴弾の2種であり、その炸薬は概ね綿火薬であったとされ、またその信管には鋭敏なものと遅緩なものの2種があったとされています。 そしてこれらによる効果は次のとおりとされています。 ア. 抵抗が小さい場合には爆発しないことがあった イ. 爆裂の結果その局部における損害は大きくはなかったものの、破片は比較的大きいものであったことから、付近に及ぼす危害半径は大きいものであった ウ. 装甲板の薄いものは穿徹した エ. 火災を生じることは少なかった オ. 上部構造物及び乗員に対する破壊的効果は小さかった カ. 発生ガスによる窒息的効果については報告されたものは無い 以上のことから、ロシア海軍の弾丸は損傷を命中点から奥にまで及ぼす事については優れたところがあるものの、その他の点については旧海軍の鍛鋼榴弾に比べて遜色があったものと結論付けられました。 これら日露両海軍における効果を総合すると、両海軍とも装甲穿徹の目的はほぼ達成されておらず、結果として弾丸の優劣は主として高爆榴弾と通常榴弾の効果の差として現れたと言うことができます。 これが戦後になって高爆榴弾の崇拝者を出すこととなった理由になります。 しかしながら、ロシア海軍の「ツザレビッチ」や「アリヨール」等の被害状況を精査すると、その惨烈を極めた光景にも拘わらず致命的な損傷はほとんど数えるものはなく、また日露両艦艇の命中弾個々の被害程度をを比較すると、旧海軍の被害の方が却って大きいものがあります。 したがって、日露海戦の結果を以て直ちに高爆榴弾万能主義を唱えるのは、いささか軽率であるとの嫌いがあるものと評価されたのです。 そして更には、日露両艦隊の命中率がどうだったのかを比較する必要がありますが、日本海海戦における両艦隊の艦砲射撃の優劣はここで論ずるまでもないことです。 仮にロシア艦隊側の射撃術力を旧海軍と同等とするか、あるいはその反対に旧海軍がロシア海軍並であったとするならば、海戦の勝敗の帰趨は簡単には判断することは不可能であり、したがって両海軍の弾丸の優劣のみをもって論ずることは絶対的なものではなく、命中率の程度に大差があったればこそ、その総合効果において大差を生じたものとするのが適当でしょう。 両海軍の弾丸の優劣論はさておくとして、日露海戦において実証された弾丸についての教訓を纏めると次のとおりと言えます。 ア. 装甲を穿徹することは無かったものの、敵の戦闘力を失わさせることができた イ. 大炸薬の爆発と、これにより生ずる火災及び窒息的ガスによる乗員の士気に及ぼす影響は極めて大きい ウ. 高爆榴弾の爆発力が内部の装置などに及ぼす被害の大きさは通常榴弾には及ばないが、無防備のものに対する破壊的効果は極めて大きく、通常榴弾に優る b.日露戦争後における実験射撃結果日露戦争後に旧海軍が試験場において実施した射撃成績及び軍艦を標的とする実験射撃の成績を総合すると、次のようになります。 ア. 徹甲榴弾の効果は、これに相当する装甲板に対して全て成功した イ. 高爆榴弾の効果は、日露海戦における結果と一致した (「イエナ」「ピューリタン」「サン・マルコ」等に対する実艦的実験射撃成績結果による) この結果から、旧海軍においては徹甲榴弾の効果について弾丸の材質及び信管からして日露海戦時の状況よりはこれらの実験の方が正当であると考えられ、今後の戦闘における徹甲榴弾の効果は斜撃(甲鈑面に対して角度をもってあたること)による多少の減率を加味することが適当とされました。 c.各国諸家による説日露海戦後におけるロシア海軍の意見は、一般に高爆榴弾を有利とすることで一致していたとされています。 ロジェストウィンスキ提督 は次の様に回想しています。 我軍艦の装甲は榴弾のため穿徹されたるもの皆無なれども、間断なき爆発の衝撃が鋼板の結合を弛め、リベットを切断し、鋼板離脱、背材裂損し、その間隙より海水侵入して復元力を害し、遂に戦艦をして覆没せしむるに至れり 加えて、榴弾の爆発による一面の猛火で極めて畏怖すべき状況となったことを説き、かつ甲板上のあらゆる物に塗られた塗料は火災に対して特に危険であったことを述べています。 また ネボガトフ提督 はその弁明書において、石炭の過載のため水線装甲が沈下し、このため敵弾は非装甲部を破って容易に侵水を生じさせることとなったと言い、火災と悪ガスについては高爆榴弾の効果が大きいことはもちろんであるが、艦上に所構わず搭載した石炭によるものもまた大きなものがあったと記しています。 艦隊参謀 セミョーノフ中佐 はその著『ツシマ』においてつぶさに高爆榴弾による惨害を述べ、英国の説に従って徹甲榴弾は失敗であったとし、仏国の説に倣って高爆榴弾は成功であったと結論付けています。 フランス海軍においては、日本海海戦の勝因を専ら弾丸の優劣によるとするものが多いですが、「イエナ」の実験においてはガスの有毒作用が皆無であったことから、セミョーノフの記事に疑問を挟むものも多かったとされています。 英海軍のベーコン提督 は 砲火最終の目的は敵艦の破壊にありて、装甲板の穿徹と否とは敢えて問うところにあらず。 したがって徹甲弾は敵艦破壊の最有効弾なりと言うを得ず。 重要なる破壊は悉く大爆発薬によりて達せらるべし。 故に1発の奏功を愈々大ならしめんが爲め、砲は倍々大なるを可とすべし と述べていますが、しかしながら旧海軍においては、彼の説は単に一つの理想に過ぎず、射撃上の発射速度が如何に重要であるかを理解していないものであると評価されています。 一方で、英国においては高爆榴弾はその弾径の1/3以内の装甲に対しては有効であるとの説が一般に認められつつありましたが、日露海戦の結果はこれが正しくないことを立証しており、旧海軍ではおそらくその説は弾丸の構造と信管の違いによるものであろうとされました。 また、トレンダー氏 は高爆榴弾に弾底信管を用いるのは意義が無いと主張ましたが、旧海軍でも日露戦争中に膅発が頻繁に発生した実例を指摘して、この説に賛同する意見が出ました。 結果としては、日露海戦における教訓と、セミョーノフ中佐の『ツシマ』によって「装甲の穿徹は勝敗を決する唯一の方法であり、炸薬は副作用を為すに過ぎない」との従来の説はこれを根本的に覆すこととなり、一時は高爆榴弾主張者の声が高まることになりました。 そしてその後次々と行われた実験では、高爆榴弾の装甲防御に対する効果は極めて微弱であり、かつ人員を窒息・喪心させる効果もセミョーノフの記事と一致することが明らかとなって、この高爆榴弾主張者の説にも漸く一理あることが立証されたことにより、各国諸家の説は徹甲弾と高爆榴弾の2つの間で紛擾を極めることになりました。 これらのこともあって、この当時にあっては列国海軍は依然として徹甲榴弾と高爆榴弾の2種、あるいは通常榴弾との3種を併用する方針を採っていたのです。 d.旧海軍の見解明治40年代における新式戦艦の装甲防御は益々広い面積を覆うようになり、艦の要部のほとんどは装甲で保護されるようになったことから、高爆榴弾のみに依存すればその奏功面積は極めて狭い範囲に限られることとなってきました。 ちなみに新式戦艦の装甲厚は、水線、司令塔、砲台など艦の致命部においては6インチ以上であり、このため例え高爆榴弾がその口径の1/3以内の装甲に対して有効とする説を採るとしても、その奏功範囲はほとんど非装甲部のみに局限されてしまうということになります。 その一方で、日露海戦におけるロシア戦艦の転覆・沈没の原因は、ロジェストウィンスキ提督の述べるところのように爆発の威力により装甲板の接合が弛み、背材が破られて侵水を生じたためであるのか、あるいはネボガトフ提督の言うように吃水が過度に沈降したため榴弾が水線付近の非装甲部に命中して大破口を生じて侵水を来したためであるのか、どちらが正しかったのかと言う問題が残ることになります。 しかしながら、実際に旧海軍における試験場射撃においてしばしば立証されたところによれば、徹甲榴弾が穿徹出来なかった際でも、日本海海戦においてロジェストウィンスキ提督が弾丸の衝撃(hanmering shock)により鋼板のボルト留めが毀損したと主張するように、同じことが起こり得るということが明らかとなっています。 そして、徹甲榴弾が装甲板に対して穿徹の目的を果たせなかった場合には高爆榴弾とほぼ同等の局部的効果を果たし、そして穿徹した場合には内部の装備に痛撃を加え得ることができますので、これは内部に被害を及ぼす機会が得られない高爆榴弾に比べれば遙かに有効なものであると言うことができます。 したがって、広い面積の装甲防御を有する軍艦に対しては、徹甲榴弾は欠くべからざる弾種 であるとの結論に至ったのです。 これに対して、高爆榴弾による船体非装甲部、上部構造物、並びに人員に対する破壊・殺傷、及び引火・窒息・喪心的効果は極めて特徴のある大きな利点であることは疑いを挿む余地は無いところであり、この点では到底徹甲榴弾は同一に論ずることができないものです。 そして例え防御厳重な戦艦であっても、観測所、通信装置、信号装置、煙突、非装甲舷側などは大きな面積を暴露しており、また司令塔、砲塔、砲台、水線など防護厳重な部分においてもある程度は隙間を有することは免れないことから、多少なりとも高爆榴弾の奏功を得る機会は依然として残っていると言えます。 これ故に、高爆榴弾は 既に日露海戦におけるような絶対的優位性を有するものでは無いけれども、なお徹甲榴弾と合わせてその効果が期待できる とされたのです。 つまり、旧海軍における当時の見解としては 徹甲榴弾及び高爆榴弾は共に必要であり、通常榴弾は不要である という結論に至ったのです。 ではなぜ旧海軍は通常榴弾は不要と考えたのでしょうか? そもそも通常榴弾は中間装甲を目的とするものですので、理論上は徹甲榴弾、高爆榴弾の2種と同じくこれを使用する意義はあると言えます。 しかしながら、これはひとえに実用上の問題とされました。 艦砲射撃における運用上の見地からするならば、弾丸は1種のみとするのが理想ですが、上記のとおり徹甲榴弾と高爆榴弾のそれぞれの特質は戦術上共に必要とされるものであることから、ある意味仕方がない問題であり、その上で更にその中間弾種を採用することは運用する側としては大きな負担となること言うものです。 仮に研究の結果として弾道上も、そして射撃実施上も全く差違無く使用可能であるとされたとして、例えば英海軍における9.2インチ砲以下のようにこれら3種の弾丸を併用する場合においては、用兵者は実戦に臨んでどのようにこの3種を使い分けなければならないのか? つまり、その使用の時期、そしてその使用の区分はどのようにするのか、という問題が残ります。 このことは簡単な話しではなく、弾丸は狙いどおりの1点に命中するわけではありませんので、この3種の弾丸の使い分けはあまりにも手数がかかる反面、その得られる利益は甚だ僅かなものであると言うことになります。 これに加えて、3種の弾丸はその製造上においても煩雑となることは決して小さなものではありません。 したがって旧海軍においては、戦術上絶対に必要であるとの要求が無い限り中間弾種はこれを保有せず、徹甲榴弾と高爆榴弾の2種によって弾丸の2大目的を達成することが簡易かつ確実であるとされたのです。 次に問題となるのが、徹甲榴弾と高爆榴弾の2種とするならば、その場合砲熕の大小に応じてこの2種をどの様に配合すれば良いのかということになります。 明治40年代においては、戦闘距離と装甲防御との関係において、中口径砲で徹甲榴弾を使用することは無意味であることは認識されるところとなり、日露戦争後はこれを廃棄しました。 旧海軍の中には、更にこれを進めて、8インチ砲以下においては徹甲弾を廃止して高爆榴弾の1種のみとし、10インチ砲以上において両弾種を併用するべきであるとの主張も出ていました。 しかしながらここで問題となるのが、2種の弾丸を採用するとしてもそれぞれで弾道性能が異なるということです。 このため用兵者側としては、可能な限り両種の弾道性能が近似となるように改良し、両弾種を併用する時に照尺をその都度その都度変更しなくても良いようにするべきであるとの要求となりました。 当時使用された砲熕は徹甲榴弾に応ずるように計算されたものでしたので、これに鍛鋼榴弾を併用するとなると、弾長の違いにより重心点と抗力中心との距離が伸びることとなり、かつ弾壁の減少に起因する旋動運動の不足と相まって弾丸飛行中の安定を損ない、このため射程を短くすることになります。 これを解決する方法は、根本的に砲の施条を改めて鍛鋼榴弾に適する旋動を与えるか、あるいは鍛鋼榴弾の形状を改めて重心点を前進させて空気抗力の作用を無くし、その安定を維持させるかの2つであるとされました。 (造兵者側に対するこの要求も、遂に太平洋戦争終結するまで実現しなかったことは史実の示すとおりです。) また、高爆榴弾はその特徴として微少な抵抗によっても容易に爆発するものでなければならず、そうで無ければその特徴は大きく殺がれ、上部構造物などに対する効果は信頼するに足らないものとなります。 したがって鋭敏な信管は必要不可欠なものですが、これを弾底に装着すると膅発の危険を伴いますので、信管そのものの安定度を高めることはもとより、弾底をより強固なものとするか、あるいは弾頭信管に改めることが強く求められました。 日露戦争における教訓により、戦後鍛鋼榴弾の弾底の側壁を厚くし、底螺を改善するなどの多少の改良がなされましたが、なお安全が十分とは言えないとされました。 (この要求は、明治45年の新式伊集院信管、その後の四四式及び三年式信管、また大正7年の五年式弾頭信管の兵器採用などとなって順次実現してきたところです。) e.被帽弾克(クルップ)式装甲板の出現により、通常の徹甲弾をもってしては有効にこれを穿徹することが不可能となったことにより、被帽の効果が提唱され、明治40年代に入ると徹甲弾は被帽を有するものに変わりつつありました。 その一方で、冶金技術の向上により弾丸の強度の増加率は常に装甲より先を行くものであったことから、当時としては早晩この被帽が不要となるとの見方も出てきました。 これは被帽の用途が弾丸の尖頭を保護してこれを装甲に食い込ませるものですので、弾丸の尖頭が十分に堅牢で打撃に際して破砕することが無ければ、弾道上からもまた斜撃となる際にも、不利な被帽を用いる必要はないとの主張です。 また、当時旧海軍が入手したドイツ海軍の状況では、漸次被帽弾を廃止する方向にあるとされました。 被帽の構造及び作用について要約すると、次のとおりです。 ア.被帽が効力を発揮するのは、撃速500~550mの範囲である イ.被帽が効力を発揮するのは、撃角15度以内であり、これ以上では漸次その効力を減少して30度で無効となる ウ.被帽は穿入力を1/6増加する エ.斜撃には不利である つまり、実戦においても30度以上の撃角となることは極めて多いことですので、砲戦術上としては、その効力を失うような斜撃においても通常の形状の弾丸に劣らない被帽であることが求められるわけです。 斜撃の場合に無効となるのは、その原因として被帽の形状が装甲面への弾頭の接近を妨げ、これを反撥するためであるとされました。 したがって、被帽それ自体が斜撃においてもなお装甲面に食い付き得るような構造とすれば良いことになります。 例えば当時にあっては「ハドフィールド」及び「ビッカース」の両社の特許になる被帽は比較的この要求に適するものとされ、かつ前者の被帽頭が円滑な形となっているのは弾道上の要求に基づくものであるとされていました。

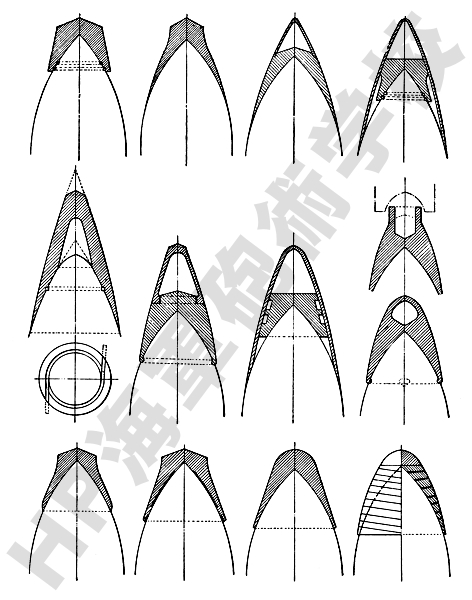

( 当時の各種被帽の形状概念図 中段最右及び下段右から2つ目が「ハ」社 ) 初版公開 : 25/Feb/2018 |