|

|

||||||||||||

変距率盤について |

遠藤氏 :

|

スリング大尉が持参した 「変距率盤」。 変距とは時々刻々の彼我の距離の変化で、「変距率盤」 は敵艦の速力等を算出する計算器。 ( 学研48 『日本軍艦発達史』 p115の写真解説 ) |

多田氏 :

|

写真入りで遠藤が掲載している新兵器・変距率盤とはイギリス海軍で開発した何の装置を示しているのかは不明であり、同時に掲載されている乱雑なフリーハンドの説明図はイギリス海軍が海軍大尉を派遣して提示したにしては余りにひどすぎる。 ( 『軍事研究』 H17.11 p109 ) |

|

変距率盤に 「敵艦の速力」 を算出する機能があるとは筆者には信じられないものの、もし事実とすれば当時としては大発明だったであろう。 ( 『軍事研究』 H18.2 p191 ) |

論争の発端たる学研の当該本のみならず、遠藤氏が元々の 『戦前船舶』 号外 (平成16年10月) でかのスリング大尉が英国から持参したとして写真付きで紹介しているものがこの 「変距率盤」 です。 本項では、その写真のものが本当に変距率盤なのか、そしてもしそれが変距率盤だったとして、それが砲術上の大発明でかつ日本海海戦での勝利に影響するようなものだったのかをご説明します。

1.写真のものは変距率盤なのか?

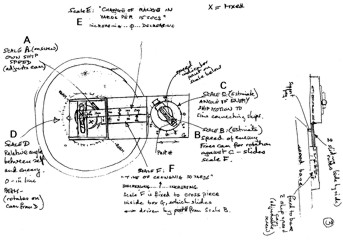

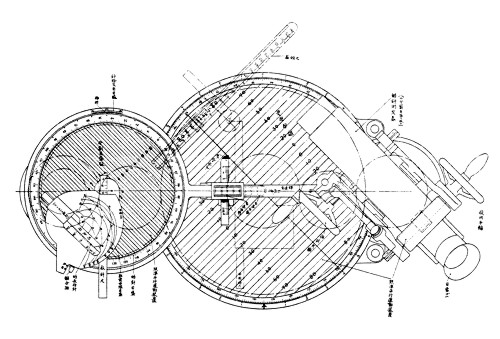

下の左側の写真が遠藤氏の 『戦前船舶』 号外に掲載されているもので、同じものが学研の方にもあります。 また右側のものが同じくその構造説明図として一緒に掲載されているものです。

(これらの引用については 『戦前船舶』 上でその出典を明示することにより許可されております。)

写真の写りが悪く、また構造説明も手書きの極めてラフなものですから、これだけでは直ちにこれが 「変距率盤」 であるかどうかは判定できないかと思われますし、実際に多田氏もその様に書いています。

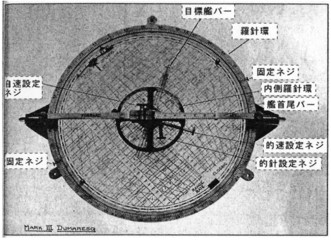

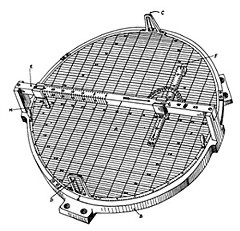

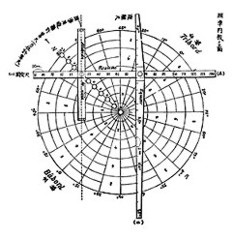

そして、下の左側が多田氏が平成17年11月号の 『軍事研究』 108頁において 「ドゥマリック Mk III」 として紹介しているものです。 (何故か多田氏は 「変距率盤」 という用語を使用していませんが。) 右側が海軍兵学校の昭和6年版 『砲術教科書』 に載っている 「変距率盤 乙」 で、遠藤氏が 『戦前船舶』 号外中でも昭和時代のものとして紹介しているものと同じものです。

|

|

この両者を比べてみていただければ、ほぼ同じ機能のものであることはお判りいただけると思います。 黛治夫氏の 『海軍砲戦史談』 や 『艦砲射撃の歴史』 などでも、従来から 「変距率盤」 とされてきたものがこれです。

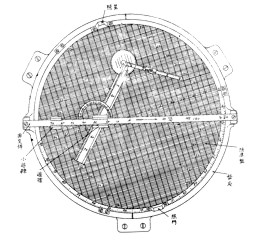

では、遠藤氏のものは 「変距率盤」 ではないのでしょうか? 実はこれもそうなのです。 下に同じく海軍兵学校の昭和6年版 『砲術教科書』 に載っている 「一一式変距率盤」 の平面図を示します。 これの左右を反対にしてみて下さい。 上の遠藤氏の写真のものに極めて良く似た構造だと思いませんか?

今まで知られていない (刊行物に書かれたことがない) ことですが、実は変距率盤が英国から導入された時、渡来したのは1種類のみではなく 「甲」 と 「乙」 の2種類がありました。 甲タイプのものが 「一一式変距率盤」 のような精密・本格的なもの、乙タイプが 「変距率盤 乙」 のようないわゆる “簡易型” のものです。

残念ながら英国から導入された最初の甲タイプがどのようなものであったのかは史料がありませんが、後の改良型である 「一一式変距率盤」 からすると、かなり高機能なものであったことが推定できます。 そして遠藤氏紹介の写真のものは、その甲タイプの原型に近いものであると考えられます。

もう一方の乙タイプのものについても、最初に導入されたものそのものについての史料はありませんが、これを旧海軍が模倣して作ったと考えられるものが海軍兵学校の明治41年版 『砲術教科書』 にあります。 下図がこれですが、この図からは旧海軍に最初に導入された乙タイプは上記の多田氏紹介の 「ドゥマリック Mk III」 より古い型のものであったと考えられます。

そして昭和6年版 『砲術教科書』 にある 「変距率盤 乙」 は、この明治期のものの使用実績に基づいて、次第にかなりの改良が加えられてきていることがわかります。 なお、変距率盤についての詳細とその変遷については、「砲術講堂」 の 「旧海軍の砲術」 中の「指揮兵器 その他」 の項 でご説明します (現在未開設 m(_ _)m )。

それにしても不思議なのは、遠藤氏はどうして Thring 大尉が持参したとする写真のものと 「変距率盤 乙」 とが同じ機能の “変距率盤” であると認識できたのでしょうか? もしそれが正しく認識できるほどに変距率盤についてご存じならば、それがどのような役目を果たすものかを理解でき、したがってあのような “大発見” 的な記事にはならないはずなのですが ・・・・・

2.変距率盤とは何か?

「変距率盤」 とは何をする道具なのでしょうか? それは文字通り 「変距率」 を “簡単に” 算出しようとするものです。

では 「変距率」 とは何なのか。 これは自艦から目標 (敵艦) までの 距離の単位時間あたりの変化量 を言いますが、旧海軍ではこのことを 「変距」 という言葉で定義しています。 多分 「変距盤」 よりは 「変距率盤」 の方が “語呂” が良かったからではないかと思いますが、はっきりはしていません。

ところで、水上射撃の場合、究極的には正しい砲の向き、即ち水平方向の 「方位角」 と垂直方向の 「仰角」 の2つが正しければ砲弾を目標に命中させることができます。 これを言い換えると全ての射撃の要素をこの水平方向と垂直方向に分けて考え、計算すれば良いことになります。

そして、この計算でもっとも大きく影響するのが 「見越」 です。 つまり自艦も目標も海上を移動していますから、目標までの距離を測って、射撃計算をして、砲を向けて発砲した時から砲弾が弾着するまでに目標が移動する地点、即ち弾着時の目標未来位置に向けて発砲しなければなりません。

この見越でどちらが重要かというと横方向よりは縦方向、即ち距離であり、砲の仰角の方です。 これは簡単な作図をしていただくと簡単にお判りいただけると思います。

そこでこの縦方向、つまり距離の変化の割合を正確に把握しておくと、後の計算が非常に楽になることになります。 これが 「変距率盤」 が必要とされる理由なのです。 変距 (率) が正確に判っていると、測距時から射撃計算をして砲を操作するのに何秒、発砲して弾着までに何秒、と言うのが判ればそれに応じた弾着までの距離の変化量が簡単に計算できます。

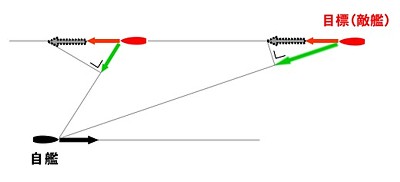

ここで問題になるのが、自艦と目標 (敵艦) がそれぞれ一定の針路、速力で直進していたとしても、変距 (率) は一定ではなく変化する ことです。 次の図をご覧いただければ、よくお判りいただけると思います。 正反航を例にしましたが、自艦から見た目標 (敵艦) との距離の変化の割合 (=変距(率) ) が 緑色のベクトル です。

この図は、自艦を中心とした “相対運動” で描いています。 この相対運動は、艦砲射撃では非常に重要な考え方なので、別に項を改めてご説明したいと思います。 この “相対運動” で考えれば、いわゆる東郷ターンの問題も、丁字戦法の問題も極めて簡単に理解することが出来るようになります。

この変距 (率) を、その変化も併せて刻々と正確かつ簡単に算出しようとするものが 「変距率盤」 の元々の発想です。

しかし、縦方向 (=射距離) でできるものは、同じ様な考え方で横方向 (=苗頭) も出来るはずで、それに風による修正も、初速差の修正も ・・・・・ と言うことで、変距率盤も元々の 「甲」 タイプのものはだんだんと高精度・高機能なものに発展し、遂には 「射撃盤」 へと進化することになります。

ところで、多田氏は “「敵艦の速力」 を算出する機能があるとは筆者には信じられないものの” と言っていますが、そうなんでしょうか?

実はこれは変距率盤の使い方をちょっと応用すれば可能なんです。 簡単に言うと、目標までの距離と、目標の向き (=方向角) が判れば、後は目標の方位変化の割合 (=変角率) を測定することにより算定することができます。 ちょっと皆さん方で作図をしてみて下さい。 そして、「一一式変距率盤」 などの甲タイプのものにはこの機能があるのです。

3.変距率盤は射撃の実施にどれ程有効なものなのか?

上記でご説明したように、変距率盤とは基本的には変距 (率)、即ち目標 (敵艦) との距離の変化の割合を正確かつ簡単に算定する用具に過ぎません。 変距率盤が無くとも、多少は煩雑になりますが作図や手計算によっても変距率を算定することは十分に可能です。 実際に変距率盤の導入まではそうやって算出していたのですから。

そしてこの変距 (率) の算定というのは、測距儀による正確な距離測定能力と、次の項目でご説明する予定の 「距離時計」 との3つが一緒に使用されて初めてその利便性が出てくるものです。 更には、日本海海戦時の様に射距離が5〜6千メートルというのではなくて、1万とか1万5千メートル、2万メートルと遠距離になって初めてそれらの重要性が出てくるのです。

したがって、日本海海戦におけるような砲戦状況、特にその射距離の範囲おいて、しかも艦艇の速力が10ノットとか15ノット程度の時では、当時の旧海軍の射法云々を論ずる以前の問題として、この変距率盤の有無がその射撃能力の優劣を決定するようなもので無いことはお判りいただけたと思います。

4.旧海軍における変距率盤の採用は何時からか?

遠藤氏が主張するように旧海軍が変距率盤を採用したのは明治38年の日本海海戦直前なのでしょうか?

残念ながら違います。 『砲術講堂』 の 『旧海軍の砲術』 項中の 『射法沿革一覧』 で示してあるとおり、この 変距率盤の導入は日露戦争後の明治41年 であり、このことは旧海軍のいくつもの史料の中で明記されてる事実です。

そして既にご説明してきたように、変距率盤そのものの有無が砲戦能力の雌雄を決するようなものではありませんから、仮にこれが日露戦争中に英国から導入されたとしても、戦後に旧海軍部内でその事実を隠さなければならないような理由は全くありませんので、旧海軍自身が書き記していることが正しいと考えられます。

したがって、少なくとも英海軍士官 Thring 大尉が持参したとする “新事実” は、それを示す確実な文書などがそれこそ “新発見” されでもしない限り、今のまま遠藤氏の単なる想像の産物で終わると言えます。

5.変距率盤に関する余談

遠藤氏は 『戦前船舶』号外 の中で、何を思ったのか明治36年の竹内重利海軍大尉の考案になる 「照準盤」 を持ち出した挙げ句に、次のように書いています。

|

この考案がイギリス海軍の駐日武官からイギリスに伝わり、変距率盤開発につながった可能性もすてきれない。 ( 『戦前船舶』号外 H16.10 p28 ) |

根拠の無い “百年目に明らかになった真相の大発見” 発言に加えて、もうここまで来ると私としても開いた口がふさがらないと言わざるを得ません。

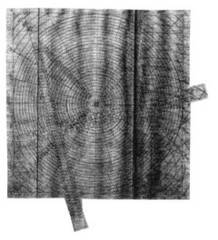

下図の左側がその 『戦前船舶』 に一緒に掲載されている竹内大尉考案の 「照準盤」 とされているものでが、元々が大変写りが悪くて何なのかよく判りませんので、右側に黛治夫氏の 『海軍砲戦史談』 の中にあるものを示します。 こちらの方がまだ少しはましでしょう。

|

|

これが遠藤氏の言うように世界に先駆ける考案品なのでしょうか? 残念ながら違います。 一例を挙げれば、下図は明治31年1月の 『水交社記事』 に 『艦砲使用法』 と題して 1894年 (明治27年) にフランスで出版されたものの邦訳が紹介されていますが、その中にあるものです。

これも 「照準盤」 という和訳が付けられておりますが、機能的にも構造的にも竹内大尉考案のものとほとんど同じです。 そして、これに似たようなものは他の文献にも出てきます。 それはそうでしょう。 射撃に必要なデータの算定はどこの国であろうと同じであり、そのための機具も同じ様な発想のものが出てきて何ら不思議はありません。 そしてここに挙げたように、少なくとも 竹内大尉考案の9年も前に既に同様なものが外国で発表され、それが旧海軍の部内誌に掲載されている のです。

最終更新 : 03/Jul/2011